原始星、赤ちゃん星の周りに「不飽和な炭素鎖分子」があると思われる発見は、生命の起源を探る意味でも大きな発見となる。理化学研究所の女性研究員がNatureに投稿した小論文をNational Geigraphicが紹介していた。従来、原始性の周辺も、電離ガスのプラズマで高温で、文氏は存在しえないと思われていたが、今回の発見は、生命の誕生に大きな手掛かりになるかも。

以下、NationalGeographicの記事の要約::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

「星間分子雲には存在する有機分子のひとつではあるんですが、その後、原始星ができる時点ではなくなっているはずだとされていました。不飽和なものって反応性が非常に高いので、星が生まれる前の密度の低い分子雲の中ならともかく、原始星が出来る場所のように密度が上がってくると、すぐ他の分子とぶつかって反応しちゃいます。壊れて当然なので、ないと思われていたわけです」

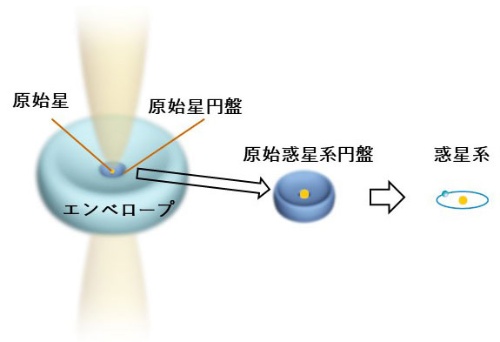

「原始星の周りには、ガスやチリからできている円盤というのがあって、さらにその外側にエンベロープと呼ばれる降着ガス雲があります。私たちの観測はそのエンベロープも含めた全体の化学組成を観測しただけで、原始星の近くだけを見たら違うのではないかというものです。その可能性は否定できなくて。というのも、分解能の問題があったからです。それまでの観測では、カメラの画像の1ピクセルに、太陽系の大きさの10倍から数10倍ぐらいの大きさの範囲を写しているみたいなもので、原始星の円盤とその周囲のエンベロープの区別がつきません」

野辺山の45メートル電波望遠鏡で100時間かけて解析。捉えたい宇宙からの電波が微弱すぎて、普通に観測するだけでは感度が足りず、100時間分のデータを重ね合わせることで、ノイズに埋もれていたスペクトル線をくっきりと際立たせた。これは、カメラで暗がりを撮影する時に、長時間露光すると暗いところも見えてくるのとまったく同じ理屈だ。

一方、分解能は、いくら時間を使っても解決できない。望遠鏡の口径や観測する波長(周波数)にかかわるもので、同じ望遠鏡で同じ周波数帯を見る限り、分解能の上限は同じだ。

そこで登場するのが、チリのアタカマ砂漠に建設されてちょうど運用を開始するところだったALMA(アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計)だ。ALMAは複数の電波望遠鏡(アンテナ)からなるいわゆる干渉計というタイプのもので、アンテナのひとつひとつは12メートル(54台)や7メートル(12台)と比較的小さい。しかし、それらを離して配置して、受信した電波をひとつの巨大な望遠鏡のものとして扱うことで、実質的な口径を大きく取ることができる。

2011年に試験運用が始まった時、坂井さんの提案も採択されて、2012年に観測が実現した。

「ALMAの分解能は、これまでの100倍以上なので、原始星やその周囲のガスの様子を分けて見ることができました。私たちとしては、外側のガスから、原始星の周りにできている円盤、つまり、太陽系の大きさのようなスケールのところまで、炭素鎖分子が届いているかどうかが見たいわけです。観測データを見て、予想通り炭素鎖分子がそこまで届いていると分かりました。私たちが主張していた通り、原始星の円盤の化学組成は、飽和したギ酸メチルのようなものだけではなく、炭素鎖分子のような不飽和な場合もあり、つまり多様だと言えたわけです。でも、それだけではなかったんです」

化学組成について追い求めようとした坂井さんたちは、ここで原始星の構造や運動といった物理的な側面に踏み込むことになる。

「たとえば、炭素鎖分子は、原始星から100天文単位(150億キロ程度。1天文単位は地球と太陽の距離)の外側で見つかるのに、それより内側には見当たらなかったんです。一方、一酸化硫黄(SO)という物質は、ちょうどその100天文単位のあたりで急に増えて、その内側にも見られます。これは、100天文単位のところで、何か化学的な変化が起きているということです。それで、こういった分子がどんな運動をしているのかドップラー効果を見ると、どうやら、そこが原始星の円盤の端だと考えるのが一番妥当だと分かったんです」

原始星の周りの降着円盤には、外からいろいろなものが原始星の周りを回転しながら落ちてくる。それはのちのちに惑星系に発展するもとになるものだから「原始惑星系円盤」などとも呼ばれる。さらにもっと遠くなって「エンベロープ」と呼ばれるようなガス雲の広がりに至るまで連続的にスムーズにつながっていると以前は考えられてきた。しかし、坂井さんたちが見出したのは、明確な区切りがあるということだ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます