〜Stage59〜

右後部アッパートリムパネルを作る。

今回使用する袋は

こちらになります。

今回の製作は

以前に左側のアッパートリムパネルを取り付けた工程なので

あっという間に製作が終わってしまうのと

見たことがある製作ということで

色々物足りないブログとなっています。

それでは

製作をしていきたいと思います。

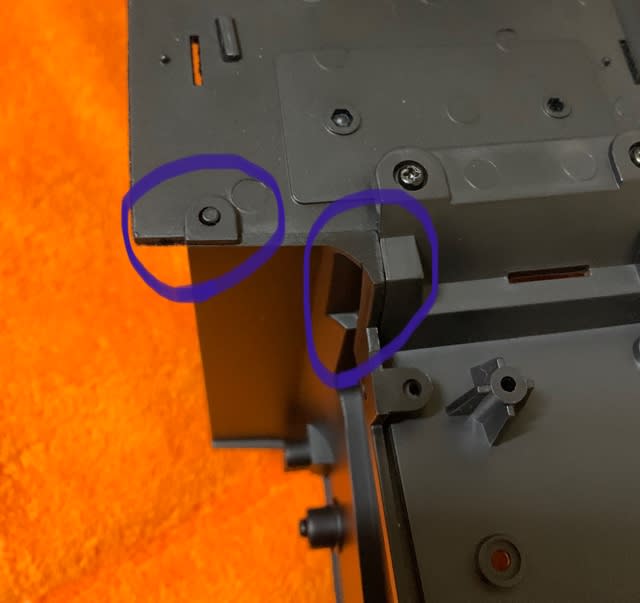

アッパートリムパネルに

換気グリルを組み合わせていきます。

組み合わせると

こんな感じになります。

このアッパートリムパネルを

前回取り付けたトリムパネルの上に組み合わせて

ネジ固定していきます。

このアッパートリムパネルを組み合わせるときも

リア側にはツメ状の突起がありますので

まずはここをしっかりと奥まで差し込んでおきます。

そして

フロント側も合わせておきます。

そういえば

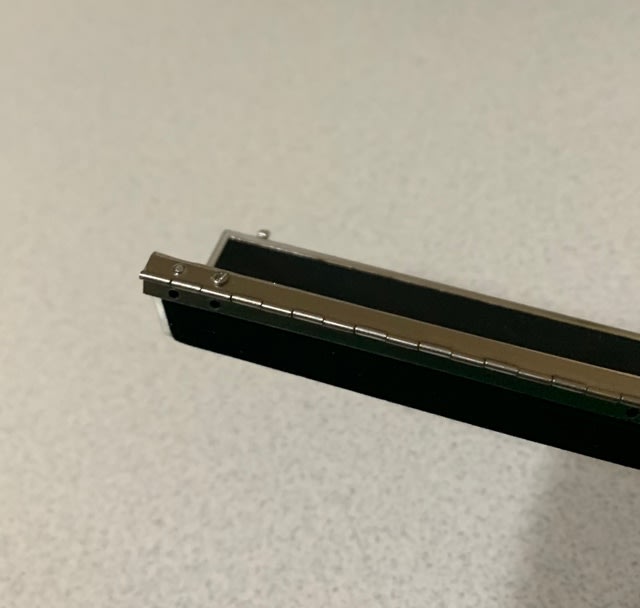

アッパートリムパネルの刻印確認を忘れてしまっていますが

このように刻印は刻まれていますので

『え?全然取り付けられませんが!?』って思っている方は

左右確認もしてみてください。

この左右の部品間違いの確率は『0』ではないのです。

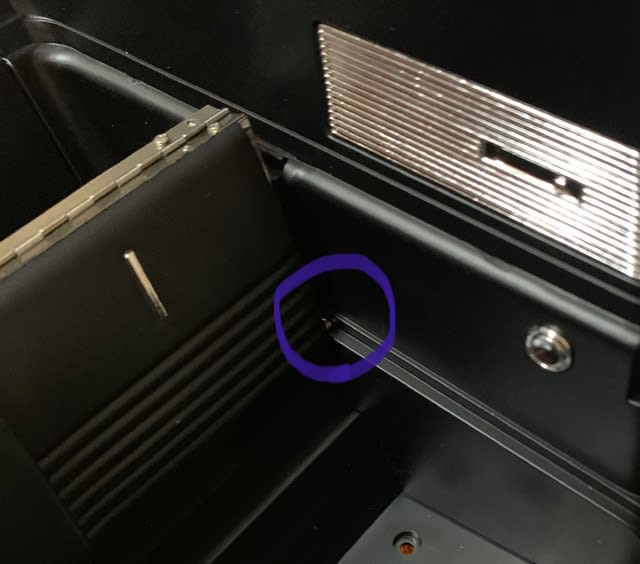

両側を合わせたら

ネジ固定していきますが

二種類のネジで固定していきます。

下記画像のネジは『MP01』を使用していきます。

フロント側のネジは

『MP05』を使用しています。

これで今回の作業は終了です。

アッパートリムパネルを取り付けると

こんな感じになります。

良い感じに見えますが

しっかり取り付けた気でいましたが

残念なことにかなりの隙間ができてしまっています。

まぁ…

完成したらこの隙間は見えなくなっているかと思いますが

今の段階では異常に目立ちます!!!!

ネジ固定はきつくしているので

これが限界なのでしょう。

それでは最後に

仮組みをしてみました。

後部座席があるフロアも

着々と仕上がってきて

後部座席を折りたたむと広さもそこそこあるのが分かりますね。