〜Stage64〜

ステアリングホイールと

スペアタイヤを作る。

今回使用する袋は

こちらになります。

まず

本題に入る前に

細かいことを言っておきますね。

今回のStage項目として

『ステアリングホイールとスペアタイヤを作る』と

僕は明記しましたが

DeAGOSTINIの本題はこちらになっていました。

スタアリング??

どうしたDeAGOSTINIさんよ。

パソコン打ち疲れたんかな??

まぁ…

僕は気にしませんがネタ的に記載しておきます。

さて

今回の部品は上記の組み立てガイドにもありましたが

『スペアホイール』と『タイヤ』しかありませんでした。

しかし

スタアリn……じゃなかった

『ステアリングホイール』と名目がありますので

タイヤ製作のみじゃないのは確かなことで

安心(タイヤ製作のみじゃなくて)しています。

それでは

製作をしていきたいと思います。

まずは

5本目となる『タイヤ』の製作をします。

タイヤ製作も5回目となりますので

作業内容はカットさせていただきます。

簡単にいうと

タイヤを熱湯に浸けて柔らかくして

ホイールに取り付けていく……というものです。

4本のタイヤには

素人なりに下手くそな『ホワイトレター』をしてみましたが

今回はスペアタイヤなので

この段階では『ホワイトレター』はしないで

製作を進めています。

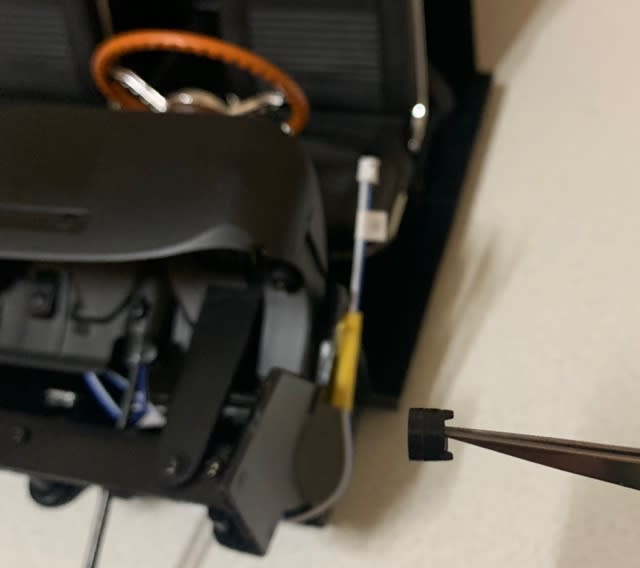

次に

ステアリングホイールを

運転席のキャビンフロアに取り付けていきます。

ステアリングホイールを定位置に合わせた時

ステアリングコラムカバーには突起がありますので

この突起をダッシュボードにある穴に差し込み

突起を出す感じにしておきます。

ここはしっかりと

穴から突起を出すようにしましょう。

この突起の上に

ステアリングコラムポストをおき

ネジ固定をしていきます。

ステアリングコラムポストのツメがある側を

突起が出ている隣の穴に差し込み

ネジ固定をしていきます。

ステアリングコラムポストが

隙間がなく取り付けられていることは

確認してください。

ここをしっかりと固定しておかないと

今後車体と組み合わせていくときに

ステアリングシャフトの位置がグラグラしてしまいます。

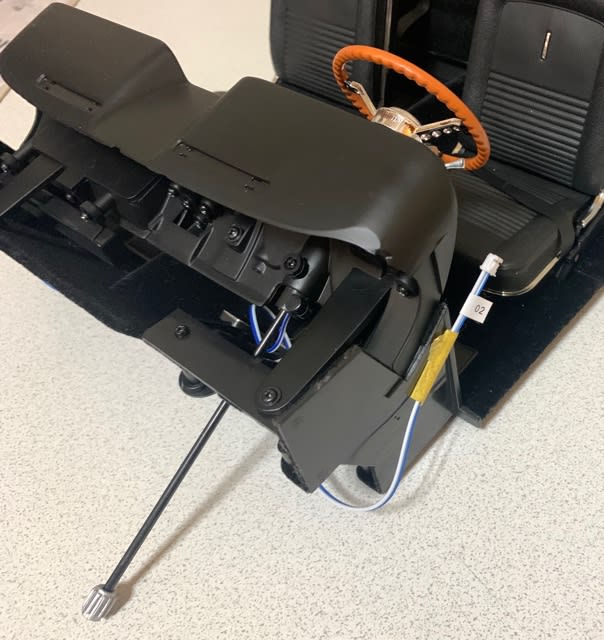

ステアリング部分を

全体で見るとこんな感じになります。

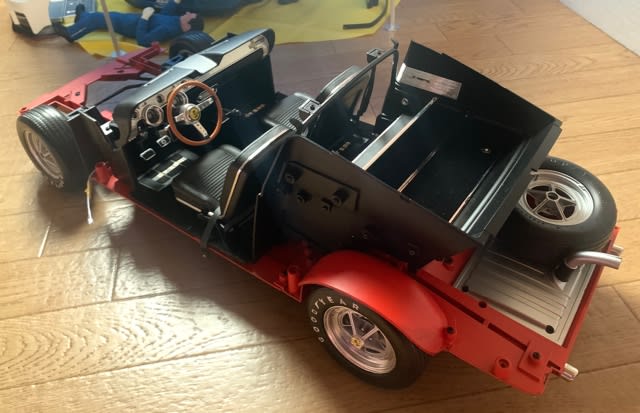

このキャビンフロアを

車体に組み込んでいきます。

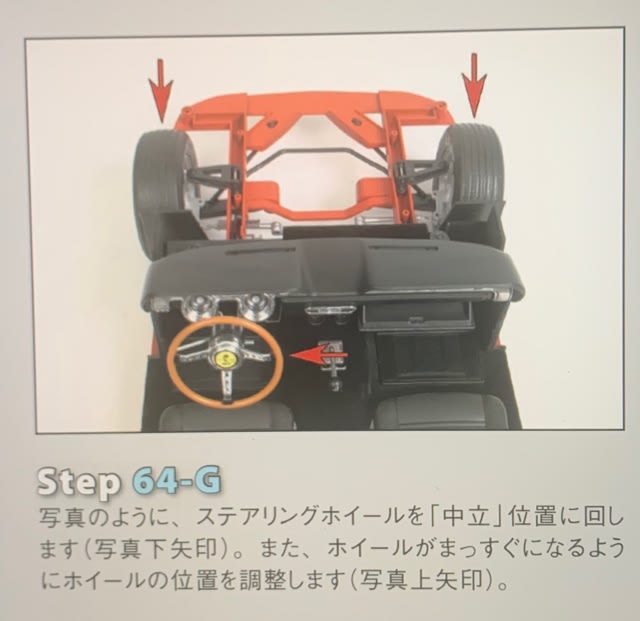

最初にピニオンギアをシャシーの溝に差し込み

ステアリングラックと噛み合わせて

組み込んでいきますが

そのとき下記のようにタイヤ位置とステアリングホイール位置を合わせて

ドッキングさせていきます。

しっかりとギア位置を合わせてキャビンフロアとドッキングさせて

裏側からネジ固定をしていきます。

もう仮組みをしなくても

この状態を保つことが出来ますね。

ここで

ステアリングホイールを切ったときに

前輪のタイヤが左右に動くかの確認をしていきます。

……

……

……

あれ?

全然動きませんが??

やっぱり

週刊シリーズって肝心なところで

絶対不具合起きますよね!!!!!!!

これどうにかならんのかね??

こんな不具合

僕みたいな素人がどう直せっていうんだよ!!!

…………って

素人がギヤ部分をガン見してたら

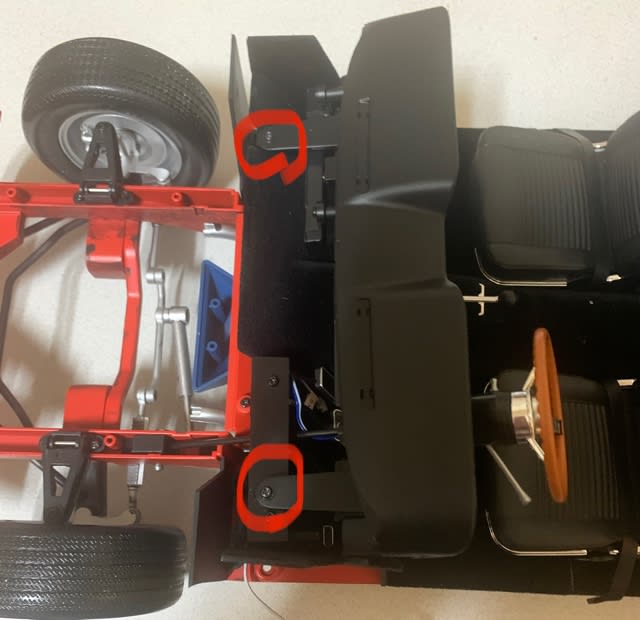

『ん?』って何かを発見しました。

そう

ステアリングラックがちゃんと収まっていなかったのです。

この工程の時に

最初に『ステアリングボックス』を固定していて

その上から上記の工程がありました。

そのため

『ステアリングラック』が

『ステアリングボックス』の内側には入っておらず

浮いている状態になっていたのです。

………ということで

この部分を直してキャビンフロアと車体を組み合わせて固定したら

すごくスムーズにステアリングホイールを回すと

左右のタイヤが動作してくれました。

そう

DeAGOSTINIのせいではなく

自分の組み立てガイドの理解不足でした😭😭😭

僕はこのブログをアップする前に

InstagramとTwitterにはとっくに画像アップをしていることは

知っている方がいると思いますが

この部分の質問が何人かの製作者から受けました。

その回答として

このことを伝えるとやはりこの部分が原因でしたので

もしこのブログを見ている方で

『ステアリングホイール切ってもタイヤ動かない!!!』

『別に動かんでもいいや!!』って思っている方がいましたら

この部分を見てください。

ステアリングラックが浮いている状態になっているはずです。

さて

これで問題は解決したと安心してしまいがちですが

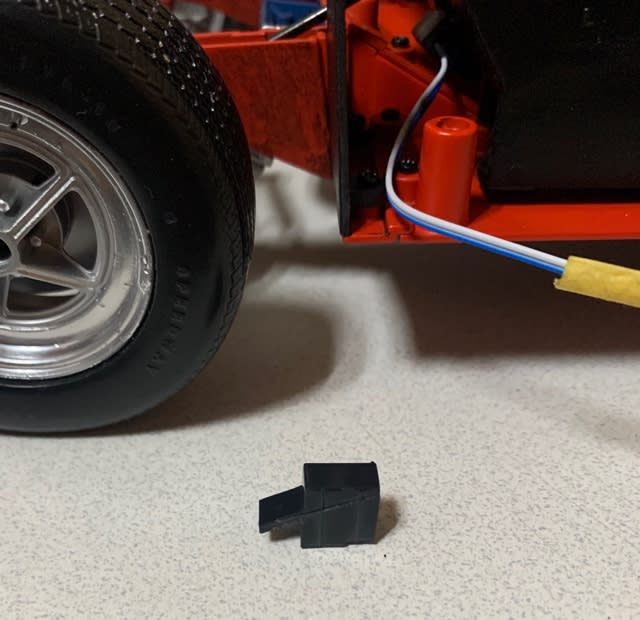

ここでさらなる試練が待ち受けていました!!!!!!

なんと

ステアリングシャフトが長い??……のか

ステアリングコラムとステアリングホイールの間に

隙間ができてしまいました。

『こんな隙間ぐらいなら俺はスルーするよ』って方がいたら

それはスルーしないのが策ですよ。

この隙間があるということは

『ホーンボタン』を押しても

『ホーンスイッチ』に届かないし『ホーンボタン』は戻らなくなります。

せっかくの

『ホーンギミック』が台無しになってしまいます。

そこで

また組み直しをしていきます。

ここでキャビンフロアを車体からまた外すのも大変でしたので

ダッシュボードだけ取り外していきました。

(ここの写真を撮り忘れてしまいました😅)

↓ここのネジを緩めてダッシュボード部分だけ外します。

ステアリングシャフトが長くて隙間ができるなら

少し隙間が空いた分だけ削ってあげると隙間がなくなると判断して

ヤスリで削ってみました。

この対策をして

車体へと取り付けたら

あの隙間が無くなりました。

ここで一つ言っておきますが

もし隙間が出来た方がいたら

この対策を取る前に『しっかり奥までステアリングホイールを差し込んでいるか?』の

確認をしてください。

…………というのは

ステアリングホイールの差し込む穴がきつくて

ステアリングシャフトの突起が奥まで刺さっていない状態なのかもしれないということです。

もしかしたら

この差し込み具合で隙間が出ないかもしれません。

それでもダメな時に

この対策を取ってくださいね。

やはり

ステアリングシャフトを削るという作業は

あまりしたくないですよね。

もしこの方法を取ろうとしている製作者さんは

自己責任でお願い致します。

あくまでも

僕の方法なので参考にしてくださいという内容です。

さて

ここまでは良いですが

果たして『ホーンボタン』は大丈夫でしょうか??

ここをバラす時に

『ホーンボタン』は最後に付けようと思い

まだ組み立てしていません。

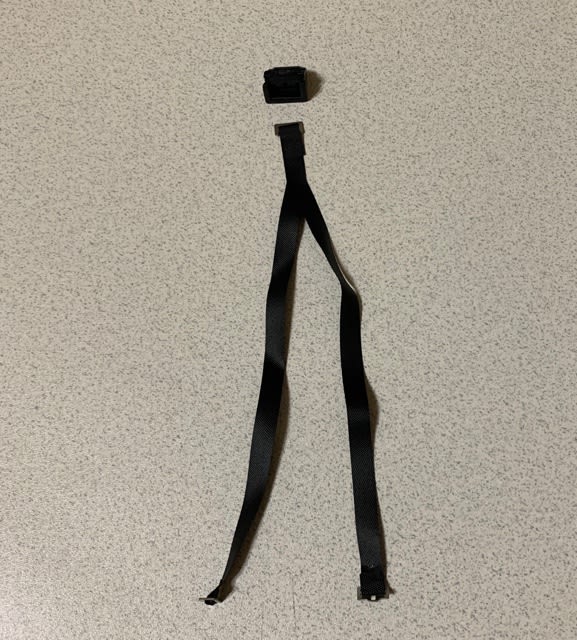

ここで『ホーンボタン』を

『ステアリングホイール』の中心へ組み込んでいきます。

そして

恐る恐る『ホーンボタン』を押してみます。

『カチッ』

『カチッ』

どうにか

『ホーンギミック』も可能となりました。

あとは

ちゃんと配線が生きていて

『ホーン』が鳴るのか?……ですね。

二つのギミックを確認したので

『ピニオンギアボックス』を埋め込んでいきます。

ピニオンギアボックスの向きは

ツメ状の突起をギヤに差し込んでいきます。

ピニオンギアボックスを埋め込むと

こんな感じになります。

これで

このギヤ部分は固定されます。

最後に

『スペアタイヤ』をトランクスペースに置いてみました。

そう

SHELBY GT500の『トランクルーム』は

この部分となります。

次回の製作で

トランク周りの製作となっていきますので

スペースもはっきりとしてくると思います。