ご訪問ありがとうございます→ ←ポチっと押してください

←ポチっと押してください

およそ人として人を食らう事は、多く年代記などに記載されているが、それは飢饉の年に限った出来事である。

しかし元来、唐土の書にも記されて後世に残ったところによれば、好きで食った人もいるようである。陶九成(陶宗儀)が著した綴耕録には惣肉と記されており、そのほかの文献にも、同様なことが書かれている。

ここに、江州伊香立の里あたりに住んでいた清七とか言う者は、その所一番の富貴者であったが、前世の宿業は逃れ難いもので、体が黒褐色になってしまう病があって、しかもこの病は祖父の代より続き、子孫に一人ずつはこの病に罹る者がいて、この度は清七に出てしまった。

清七は、生まれてから五・六歳に及ぶまでは何の病ということもなく、あまつさえ器量や身体も他に勝れ、美男と噂される程の者であったが、いつとはなく、例の悪病の兆候がひとつひとつ顕れてきて、妻子を始め誰もが、明けても暮れてもこのことを悲しむばかりであった。

清七自身も、この病に罹って以来、我が身が疎ましくなり、人にも逢わず、引きこもるようになってしまった。そして、この病を何とかして治する人がいれば、たとえ万金を費したとしても惜しくはない、体ごと取換えてくれる医者はいないものかと、いろんな名医を招き、さまざまの業を用い、あるいは神仏に願を立てて難行を勤めるなど、二三年も手を尽くし、金銀を惜しまず療治したのだが、露ばかりの験もなく、病は弥増しに募り行くのみであった。

こうなってしまっては、もう何をしても意味がないと思いながらも、周囲のことを考えれば易々と死なれもせず、相変わらず人を四方に馳せ、あまねく所縁(ゆかり)を求め、絶えず治療の手立てを尋ねていたところに、北山大原の里、野中村という所に、利春という出家が名乗り出て、清七の家を訪ね来た。

利春は、

「この病を治す事は、おそらく私以外には無理でしょう。私は今まで多くの人を治療してきましたが、すぐに効果を顕さなかったことがありません」

など雄弁に語り、清七を直してみせると言ったので、清七も大いに悦び、殊の外にもてなしなどして、利春を師か親かと思う程に持ち上げ、「この難病を治してください」と他念なく願った。利春も、彼が二心なく頼み尊敬している心ざしを感じ、身命も惜しまず、昼夜、工夫を費やし、さまざまと手を尽くして治療に取り組んだが、露ばかりの功も顕さなかった。

利春は歎き、ある時、密かに清七を招いて囁くには、

「貴方は、この難病に苦しむが故に、私ごとき貧乏で賤しい者を敬い崇めても、なお飽き足らないとするのは、ひとえに、私の治療を受けて病気を治し、身を安楽にするためでしょう。私もまた、その心ざしが分かっていますので、恵みを受けながら治療をしてまいりましたが、尋常の薬方を以て、徒に験のない日々を送ってしまったことを、最も深く恥入るばかりです。そこで、我が家に一子相伝として代々伝えられた、最高の妙薬があるのですが、これを用いれば、いかなる極悪の報いを受け、日本中の神々に見捨てられ、仏や佛菩薩に憎まれた業の病といえども、回復しないことはあり得ない、神仙不思議の霊薬です。私はこれまで様々に心を尽くし、配剤に骨を折って、何種類もの薬を用いてきましたが、効能を見ることができませんでした。ですから、今、この霊薬を用い、膏肓に入った病の根源を駆り出だし、永く再発せず快気すべき効能をお見せ申しましょう。しかしながら、この霊薬を今まで使わなかったのは、私が出し惜しみしていたわけではありません。薬の成分のうち一番重要な一つが、最も手に入れ難い物なので、今まで使わなかったのです。貴方が、もしどうしてもと望んで万金をも惜しまないのであれば、私は、貴方のために身命を捨てても、速やかに治して差し上げましょう」

と、懇ろに語った。

清七も、彼の心ざしが真剣なのを感じて涙を流し、どうせこのままの自分では、世の人に顔を合わせられない身であれば、たとえ田宅所領に替えても、この病を治したいと思い、

「お話は分かりました。仰るとおりにいたしますので、ただ、早くこの病から救って下さい」

と、ひたすらに頼んだ。利春は、

「では、この薬の代金として、千両ほど準備して下さい。その訳は、何を隠しましょう、その大切な薬というのは、年の程十八九ばかりの、女の生肝を取って薬に使う事なのです。しかし今の世は、久しく平和に治まっていて、殊に仏法の世で、生ある類のものには、犬猫にさえ憐みの心を及ぼすという時節であれば、人を殺害して生肝を取るなどという事は、たやすいことではありません。これを手に入れるためには、金銀を湯水の如く使い、愚かな貧人を騙して養い、背負いきれないほどの恩を着せて、命を差し出させるより外はありません」

と言った。

(注:「生類憐みの令」は、まさに「御伽百物語」が著された、元禄期の令である)

つくづくとこの事を聞き終わり、清七が利春の袖を取って、小声になって言うには、

「それでしたら、ちょうどいい具合があります。私の家に長年召し使って、既に三代目に及ぶ娘がいて、その娘の父母は、娘が生まれて三才の年に、傷寒という病気で同じ日に死にました。娘は兄と共に孤児となって路頭に立つはずのところを、私の家で憐み拾い、引き取って成長させ、兄は西にある村へ奉公に出し、娘のほうは母が手伝いとして雇って、早や十九才にもなるはずです。ですから、何とか娘をすかして使いに出し、あなたとうまく心を合わせて殺せば、人に知られることもないでしょう。金銀を費やすこともなく大切な薬を得られれば、それに越したことはありません。尤も、人の命を取るのは大きな罪かもしれませんが、小の虫を殺しても、我が大の身が助かるためであれば、娘も、死んだとしても亡魂の恨みは薄いでしょう」

などと、欲に移り易いのは人心である。利春と清七は相談して、決行の時を窺った。

さて、ちょうどこの頃の季節は、秋の刈り入れ前であったが、村では、夜な夜な猪が出て田畠を荒すので、近辺の百姓らが心を合わせ、日取りを決め、朝から猪狩りを実行し、責め鼓を打ち立て、手鑓や突棒など思い思いの得物を持って、ここかしこより狩りだし、谷と言わず峯と言わず分け入って、たくさんの猪、猿、狸などを追い詰めては斬ったり突いたりしていた。

そこには、伊香立の村より大原の方へ越える峠があって、麓は殊更に木が立ち茂り、枝がさし覆って、昼さえも暗い所であったが、その森の奥あたりに、何かは判らないが、白い不思議なものがあったので、人々が何だろうとさし覗いてみても、動くわけでもなく、ただ白い板の切り口のような部分が見えたので、人が近づいてよく調べてみると、それは新しい棺桶で、縦横に縄をかけ、桶の底から蓋のめくりまで鉄の釘を隙間なく打ち込み、たやすく開かないようにしたものであった。

(注:当時の棺桶は丸桶である)

百姓どもはいよいよ怪しく思って、鍬の刃や手槍などで打ち割ろうとしていたところ、かの孤児の兄で久六という才覚者が、鑿(たがね)という物を取り出して、金物を引き離して蓋を開けた。すると中には、清七の家で一緒に育った我が妹が、生きながら手を括りあげられ、口には捩じ藁という物を詰められ、押し込められていた。久六は大いに驚き、これは一体何という事か、と、まず縄をほどき、様子を聞いたところ、清七の悪行と利春の企みが、一つ残らず明らかになった。

これは、近頃では稀に見る程の憎き仕業、どうしてくれようかと思ったが、清七は土地の名士であり、殊に久六にしてみれば厚い恩もあり、自ら敵となって主人を罪に問うのも気が引けた。とはいっても、このまま無かったことのように済ませては気が収まらない。そこで、その棺桶に、生け捕りにした狼二匹を入れ、元のように封をして、森の中に投げ捨てて帰った。

そうとは知らず、夜に入って利春と清七の両人は、てんでに匕首を持ってこの森に来た。そして、件の桶を担いで近くの神社へ行き、神輿部屋の錠を捻じ切って押し入り、中から扉を釘づけにしてよく固め、さて、かの桶を打ち砕いてみると、突然、思いがけない獣が二匹、桶より飛び出て二人を散々に食い散らし、窓を突き破って逃げ去った。

この騒動の音を聞き付け、田の水を落とそうと思って野に出ていた百姓どもは、神社へ駆けつけ、扉を打ち破って乱れ入ったが、もはや二人の者は狼の餌となり、腕は食われ、食い散らかされた骨が血にまみれて残っているばかりであった。

百姓どもは急いで地頭に注進し、訳を詳らかにしたので、利春と清七の悪事は全て明るみに出て、終に清七の家は跡を絶ってしまった。

およそ人として人を食らう事は、多く年代記などに記載されているが、それは飢饉の年に限った出来事である。

しかし元来、唐土の書にも記されて後世に残ったところによれば、好きで食った人もいるようである。陶九成(陶宗儀)が著した綴耕録には惣肉と記されており、そのほかの文献にも、同様なことが書かれている。

ここに、江州伊香立の里あたりに住んでいた清七とか言う者は、その所一番の富貴者であったが、前世の宿業は逃れ難いもので、体が黒褐色になってしまう病があって、しかもこの病は祖父の代より続き、子孫に一人ずつはこの病に罹る者がいて、この度は清七に出てしまった。

清七は、生まれてから五・六歳に及ぶまでは何の病ということもなく、あまつさえ器量や身体も他に勝れ、美男と噂される程の者であったが、いつとはなく、例の悪病の兆候がひとつひとつ顕れてきて、妻子を始め誰もが、明けても暮れてもこのことを悲しむばかりであった。

清七自身も、この病に罹って以来、我が身が疎ましくなり、人にも逢わず、引きこもるようになってしまった。そして、この病を何とかして治する人がいれば、たとえ万金を費したとしても惜しくはない、体ごと取換えてくれる医者はいないものかと、いろんな名医を招き、さまざまの業を用い、あるいは神仏に願を立てて難行を勤めるなど、二三年も手を尽くし、金銀を惜しまず療治したのだが、露ばかりの験もなく、病は弥増しに募り行くのみであった。

こうなってしまっては、もう何をしても意味がないと思いながらも、周囲のことを考えれば易々と死なれもせず、相変わらず人を四方に馳せ、あまねく所縁(ゆかり)を求め、絶えず治療の手立てを尋ねていたところに、北山大原の里、野中村という所に、利春という出家が名乗り出て、清七の家を訪ね来た。

利春は、

「この病を治す事は、おそらく私以外には無理でしょう。私は今まで多くの人を治療してきましたが、すぐに効果を顕さなかったことがありません」

など雄弁に語り、清七を直してみせると言ったので、清七も大いに悦び、殊の外にもてなしなどして、利春を師か親かと思う程に持ち上げ、「この難病を治してください」と他念なく願った。利春も、彼が二心なく頼み尊敬している心ざしを感じ、身命も惜しまず、昼夜、工夫を費やし、さまざまと手を尽くして治療に取り組んだが、露ばかりの功も顕さなかった。

利春は歎き、ある時、密かに清七を招いて囁くには、

「貴方は、この難病に苦しむが故に、私ごとき貧乏で賤しい者を敬い崇めても、なお飽き足らないとするのは、ひとえに、私の治療を受けて病気を治し、身を安楽にするためでしょう。私もまた、その心ざしが分かっていますので、恵みを受けながら治療をしてまいりましたが、尋常の薬方を以て、徒に験のない日々を送ってしまったことを、最も深く恥入るばかりです。そこで、我が家に一子相伝として代々伝えられた、最高の妙薬があるのですが、これを用いれば、いかなる極悪の報いを受け、日本中の神々に見捨てられ、仏や佛菩薩に憎まれた業の病といえども、回復しないことはあり得ない、神仙不思議の霊薬です。私はこれまで様々に心を尽くし、配剤に骨を折って、何種類もの薬を用いてきましたが、効能を見ることができませんでした。ですから、今、この霊薬を用い、膏肓に入った病の根源を駆り出だし、永く再発せず快気すべき効能をお見せ申しましょう。しかしながら、この霊薬を今まで使わなかったのは、私が出し惜しみしていたわけではありません。薬の成分のうち一番重要な一つが、最も手に入れ難い物なので、今まで使わなかったのです。貴方が、もしどうしてもと望んで万金をも惜しまないのであれば、私は、貴方のために身命を捨てても、速やかに治して差し上げましょう」

と、懇ろに語った。

清七も、彼の心ざしが真剣なのを感じて涙を流し、どうせこのままの自分では、世の人に顔を合わせられない身であれば、たとえ田宅所領に替えても、この病を治したいと思い、

「お話は分かりました。仰るとおりにいたしますので、ただ、早くこの病から救って下さい」

と、ひたすらに頼んだ。利春は、

「では、この薬の代金として、千両ほど準備して下さい。その訳は、何を隠しましょう、その大切な薬というのは、年の程十八九ばかりの、女の生肝を取って薬に使う事なのです。しかし今の世は、久しく平和に治まっていて、殊に仏法の世で、生ある類のものには、犬猫にさえ憐みの心を及ぼすという時節であれば、人を殺害して生肝を取るなどという事は、たやすいことではありません。これを手に入れるためには、金銀を湯水の如く使い、愚かな貧人を騙して養い、背負いきれないほどの恩を着せて、命を差し出させるより外はありません」

と言った。

(注:「生類憐みの令」は、まさに「御伽百物語」が著された、元禄期の令である)

つくづくとこの事を聞き終わり、清七が利春の袖を取って、小声になって言うには、

「それでしたら、ちょうどいい具合があります。私の家に長年召し使って、既に三代目に及ぶ娘がいて、その娘の父母は、娘が生まれて三才の年に、傷寒という病気で同じ日に死にました。娘は兄と共に孤児となって路頭に立つはずのところを、私の家で憐み拾い、引き取って成長させ、兄は西にある村へ奉公に出し、娘のほうは母が手伝いとして雇って、早や十九才にもなるはずです。ですから、何とか娘をすかして使いに出し、あなたとうまく心を合わせて殺せば、人に知られることもないでしょう。金銀を費やすこともなく大切な薬を得られれば、それに越したことはありません。尤も、人の命を取るのは大きな罪かもしれませんが、小の虫を殺しても、我が大の身が助かるためであれば、娘も、死んだとしても亡魂の恨みは薄いでしょう」

などと、欲に移り易いのは人心である。利春と清七は相談して、決行の時を窺った。

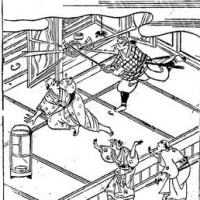

さて、ちょうどこの頃の季節は、秋の刈り入れ前であったが、村では、夜な夜な猪が出て田畠を荒すので、近辺の百姓らが心を合わせ、日取りを決め、朝から猪狩りを実行し、責め鼓を打ち立て、手鑓や突棒など思い思いの得物を持って、ここかしこより狩りだし、谷と言わず峯と言わず分け入って、たくさんの猪、猿、狸などを追い詰めては斬ったり突いたりしていた。

そこには、伊香立の村より大原の方へ越える峠があって、麓は殊更に木が立ち茂り、枝がさし覆って、昼さえも暗い所であったが、その森の奥あたりに、何かは判らないが、白い不思議なものがあったので、人々が何だろうとさし覗いてみても、動くわけでもなく、ただ白い板の切り口のような部分が見えたので、人が近づいてよく調べてみると、それは新しい棺桶で、縦横に縄をかけ、桶の底から蓋のめくりまで鉄の釘を隙間なく打ち込み、たやすく開かないようにしたものであった。

(注:当時の棺桶は丸桶である)

百姓どもはいよいよ怪しく思って、鍬の刃や手槍などで打ち割ろうとしていたところ、かの孤児の兄で久六という才覚者が、鑿(たがね)という物を取り出して、金物を引き離して蓋を開けた。すると中には、清七の家で一緒に育った我が妹が、生きながら手を括りあげられ、口には捩じ藁という物を詰められ、押し込められていた。久六は大いに驚き、これは一体何という事か、と、まず縄をほどき、様子を聞いたところ、清七の悪行と利春の企みが、一つ残らず明らかになった。

これは、近頃では稀に見る程の憎き仕業、どうしてくれようかと思ったが、清七は土地の名士であり、殊に久六にしてみれば厚い恩もあり、自ら敵となって主人を罪に問うのも気が引けた。とはいっても、このまま無かったことのように済ませては気が収まらない。そこで、その棺桶に、生け捕りにした狼二匹を入れ、元のように封をして、森の中に投げ捨てて帰った。

そうとは知らず、夜に入って利春と清七の両人は、てんでに匕首を持ってこの森に来た。そして、件の桶を担いで近くの神社へ行き、神輿部屋の錠を捻じ切って押し入り、中から扉を釘づけにしてよく固め、さて、かの桶を打ち砕いてみると、突然、思いがけない獣が二匹、桶より飛び出て二人を散々に食い散らし、窓を突き破って逃げ去った。

この騒動の音を聞き付け、田の水を落とそうと思って野に出ていた百姓どもは、神社へ駆けつけ、扉を打ち破って乱れ入ったが、もはや二人の者は狼の餌となり、腕は食われ、食い散らかされた骨が血にまみれて残っているばかりであった。

百姓どもは急いで地頭に注進し、訳を詳らかにしたので、利春と清七の悪事は全て明るみに出て、終に清七の家は跡を絶ってしまった。