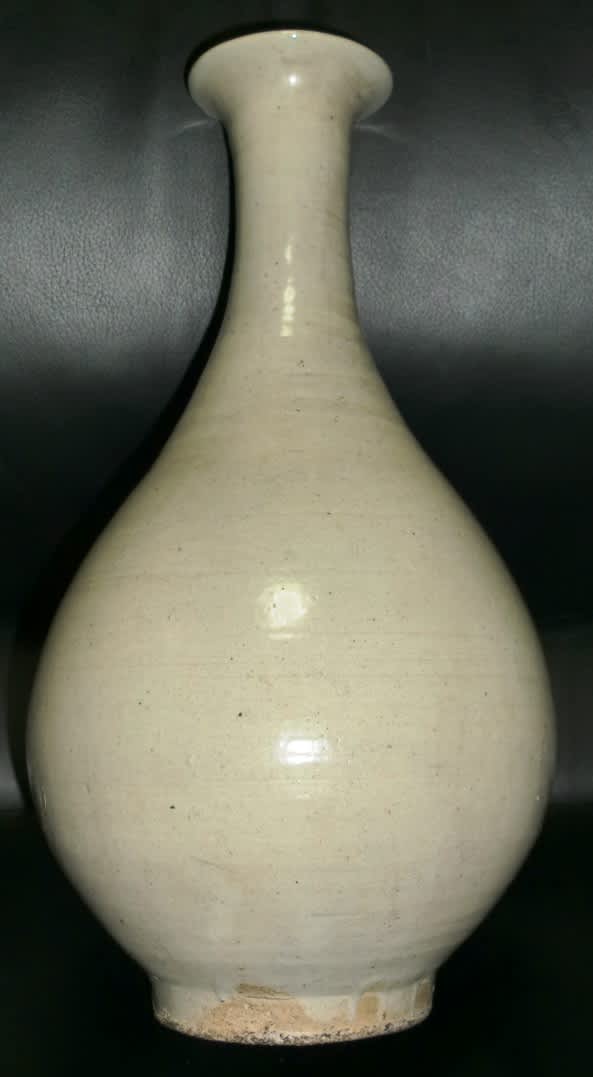

本作品のような瓶の形は「玉壺春瓶(ぎょっこしゅんへい)」と通称されているようです。

「下膨れの腹に細い頸、ラッパ型に開く口を持つのが特徴です。玉壺春瓶は宋代より陶磁器の器形として現れ始め、元代・明代と時代が下るにつれ、すらりとしたシャープな形から太く重厚感のある形へと変化していきます。」ということらしいです。。本作品は重量感のある形かな・・・??。

器体の上には釉が厚くかけられているほか装飾は加えられていません。「李朝堅手」のようですが、その真偽はともかく飾り気のないその姿が気に入っています。このような白い釉薬は白磁も含めて伊万里や李朝が名高いのですが、本作品の生産地や時代は今のところ残念ながら特定できません。

白釉大徳利

箱入

口径60*胴径140*高台径78*高さ285

李朝の堅手のような雰囲気です。そもそも堅手の名前は、素地や釉や手触りが堅そうなところに由来するといいます。堅手の本手は、「灰白色の半磁器質の素地に、白がかった淡青色の釉、釉薬はたいてい高台裏までかかり総掛けしてあります。」という程度の知識しか当方には持ち合わせておりません。

高台脇に釉薬を掛けた時の指の跡がそのまま残っています。釉薬を掛けた時にどのように持っていたかこれで解ります。実際に釉薬を掛ける時のように持ってみると面白いもので意外に重いものです。作陶にはかなりの握力が要求されます。

「高台には砂が付いている」・・俗に称する砂付高台です。

轆轤目はきっちりと出ていますね。李朝堅手の特徴ですが、李朝堅手に「玉壺春瓶(ぎょっこしゅんへい)」の形のものがあるかどうか・・、あまり見たことがなく李朝後期の時代が下がったものかもしれません。。

同じような白磁の小さな徳利が洗面台の脇に転がっています・・・。他にもなにかあったのですが処分・・。

こちらは高台中が釉薬が縮緬状です。こちらの作品は李朝後期?? いずれにしろ李朝にしても時代の若いもののようです。こちらはずんぐりむっくり・・、石ころのよう なんの飾り気のない作品ですが高台は魅力的です。

なんの飾り気のない作品ですが高台は魅力的です。

形としての参考作品は「青磁瓶 玉壺春瓶(ぎょっこしゅんへい)龍泉窯 元時代(14世紀) 戸栗美術館蔵 口径7.1cm 高27.6cm」(写真:左 かなりレベルが高い作品)と

本ブログ投稿の「黒釉玉壺春瓶」(写真:右 かなりレベルの低い? 作品)

この「玉壺春」という変わった名前はいったいどこからきているのでしょうか。

**********************************

中国の研究者によると、唐代以降の詩や詞の中に「玉壺春」や「玉壺春酒」という語句を見つけることができ、いずれも酒の種類・銘柄として記されているといいます。

古来中国では「春」字はしばしば酒の名に用いられており、古典籍の中には「玉壺春」のほかにも「土窟春」「石凍春」などの酒名が見られ、酒好きで知られる李白の詩中にも「金陵春」「大春」「老春」などの酒の名前が登場しています。

「玉壺春瓶」が酒の名にちなんでつけられた器種名だとすると、その用途は酒器であったと想像されます。実際、中国元代の墓葬壁画には、宴会の場面の中で、本作と同様の形をした瓶が机上に置かれたり、従者に抱えられて描き出されており、元代においては、玉壺春瓶は酒を蓄え注ぐための容器として用いられていたことが明らかになっています

一方、日本には、鎌倉時代に南宋や元との貿易によって龍泉窯青磁をはじめとする大量の中国陶磁が流入しました。そうした中で日本にもたらされたと考えられる龍泉窯の玉壺春瓶の中には、「花生」の箱書が残されているものもあることから、日本ではこの形の瓶を花器として用いていたことが分かります。

**********************************

中国人は酒が強いらしい。この器は大きいかなりの酒の量が入りますのでやはり花入かな? 「花入の数が多すぎる」とは家内の苦言・・。

ブログに投稿するのは基本的に氏素性の解らぬ作品がメインで、基本的に投稿していない作品(未公開:氏素性がはっきりしている作品)もあるため、投稿外にも花入の作品があり家内が「多すぎる」と・・、納得

今年予定の引越しに際して作品の多くを処分しようと思いますが一番処分しづらいのが氏素性の解らぬもの・・ガラクタたち・・結局床の下か天井裏に放り出される。

「下膨れの腹に細い頸、ラッパ型に開く口を持つのが特徴です。玉壺春瓶は宋代より陶磁器の器形として現れ始め、元代・明代と時代が下るにつれ、すらりとしたシャープな形から太く重厚感のある形へと変化していきます。」ということらしいです。。本作品は重量感のある形かな・・・??。

器体の上には釉が厚くかけられているほか装飾は加えられていません。「李朝堅手」のようですが、その真偽はともかく飾り気のないその姿が気に入っています。このような白い釉薬は白磁も含めて伊万里や李朝が名高いのですが、本作品の生産地や時代は今のところ残念ながら特定できません。

白釉大徳利

箱入

口径60*胴径140*高台径78*高さ285

李朝の堅手のような雰囲気です。そもそも堅手の名前は、素地や釉や手触りが堅そうなところに由来するといいます。堅手の本手は、「灰白色の半磁器質の素地に、白がかった淡青色の釉、釉薬はたいてい高台裏までかかり総掛けしてあります。」という程度の知識しか当方には持ち合わせておりません。

高台脇に釉薬を掛けた時の指の跡がそのまま残っています。釉薬を掛けた時にどのように持っていたかこれで解ります。実際に釉薬を掛ける時のように持ってみると面白いもので意外に重いものです。作陶にはかなりの握力が要求されます。

「高台には砂が付いている」・・俗に称する砂付高台です。

轆轤目はきっちりと出ていますね。李朝堅手の特徴ですが、李朝堅手に「玉壺春瓶(ぎょっこしゅんへい)」の形のものがあるかどうか・・、あまり見たことがなく李朝後期の時代が下がったものかもしれません。。

同じような白磁の小さな徳利が洗面台の脇に転がっています・・・。他にもなにかあったのですが処分・・。

こちらは高台中が釉薬が縮緬状です。こちらの作品は李朝後期?? いずれにしろ李朝にしても時代の若いもののようです。こちらはずんぐりむっくり・・、石ころのよう

なんの飾り気のない作品ですが高台は魅力的です。

なんの飾り気のない作品ですが高台は魅力的です。

形としての参考作品は「青磁瓶 玉壺春瓶(ぎょっこしゅんへい)龍泉窯 元時代(14世紀) 戸栗美術館蔵 口径7.1cm 高27.6cm」(写真:左 かなりレベルが高い作品)と

本ブログ投稿の「黒釉玉壺春瓶」(写真:右 かなりレベルの低い? 作品)

この「玉壺春」という変わった名前はいったいどこからきているのでしょうか。

**********************************

中国の研究者によると、唐代以降の詩や詞の中に「玉壺春」や「玉壺春酒」という語句を見つけることができ、いずれも酒の種類・銘柄として記されているといいます。

古来中国では「春」字はしばしば酒の名に用いられており、古典籍の中には「玉壺春」のほかにも「土窟春」「石凍春」などの酒名が見られ、酒好きで知られる李白の詩中にも「金陵春」「大春」「老春」などの酒の名前が登場しています。

「玉壺春瓶」が酒の名にちなんでつけられた器種名だとすると、その用途は酒器であったと想像されます。実際、中国元代の墓葬壁画には、宴会の場面の中で、本作と同様の形をした瓶が机上に置かれたり、従者に抱えられて描き出されており、元代においては、玉壺春瓶は酒を蓄え注ぐための容器として用いられていたことが明らかになっています

一方、日本には、鎌倉時代に南宋や元との貿易によって龍泉窯青磁をはじめとする大量の中国陶磁が流入しました。そうした中で日本にもたらされたと考えられる龍泉窯の玉壺春瓶の中には、「花生」の箱書が残されているものもあることから、日本ではこの形の瓶を花器として用いていたことが分かります。

**********************************

中国人は酒が強いらしい。この器は大きいかなりの酒の量が入りますのでやはり花入かな? 「花入の数が多すぎる」とは家内の苦言・・。

ブログに投稿するのは基本的に氏素性の解らぬ作品がメインで、基本的に投稿していない作品(未公開:氏素性がはっきりしている作品)もあるため、投稿外にも花入の作品があり家内が「多すぎる」と・・、納得

今年予定の引越しに際して作品の多くを処分しようと思いますが一番処分しづらいのが氏素性の解らぬもの・・ガラクタたち・・結局床の下か天井裏に放り出される。