家内が「東京美術倶楽部で売っていた山水画?(きっと汎用性のある作品? 頒布作品?)と違っていいわね。」と言い出しました。ようやく違いが解ってきたようです。毎日観ていると解るようになるのが山水画の世界です。

さて昨夜は家内が好みと言っている安南手のお茶碗でお薄を一服・・。

たしかになかなかいい味のあるお茶碗です。

わりと小振りで、小服茶碗としてもいいくらいです。・・ところで小服というのはご存知ですよね。

少量のお茶のことを小服といい、小さめの茶碗を小服茶碗といわれるます。茶碗というと小さくて無理がある・・、そこで「小服」とつけるとそれらしい名前になるのもお茶の用語は便利にできています。

さて本日の作品は「内海・・」、巨人軍のピッチャーではありません。

いつの間にか内海吉堂の作品は五作品目の投稿となりました。

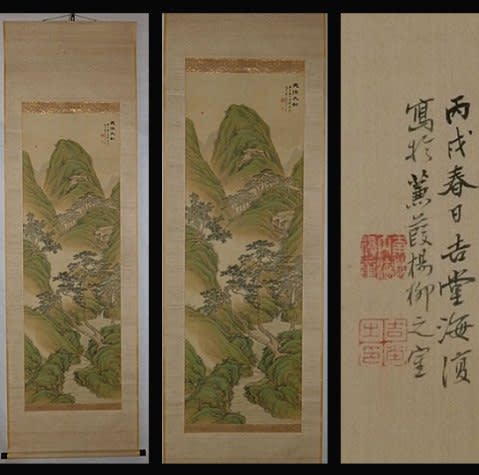

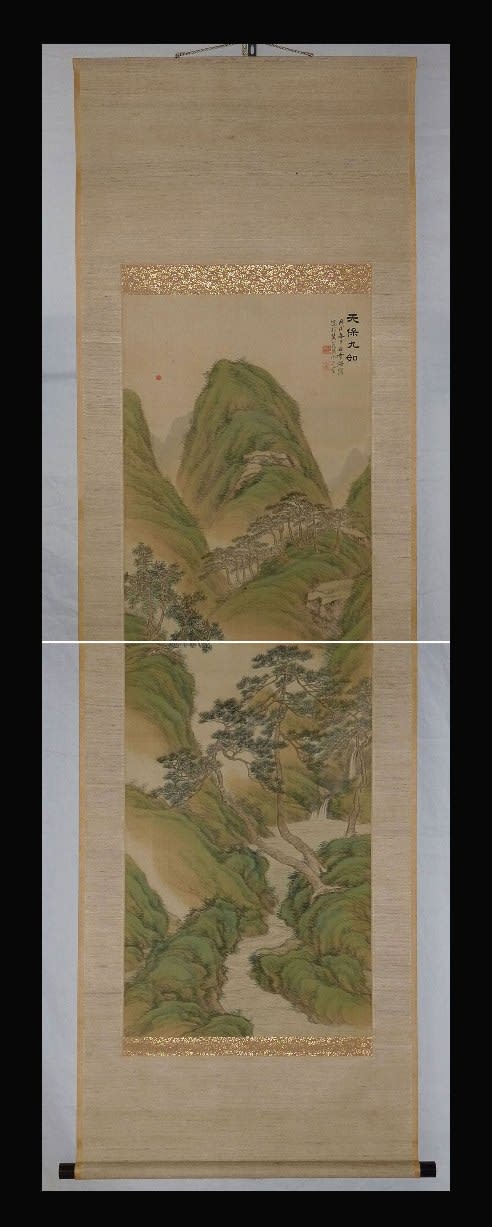

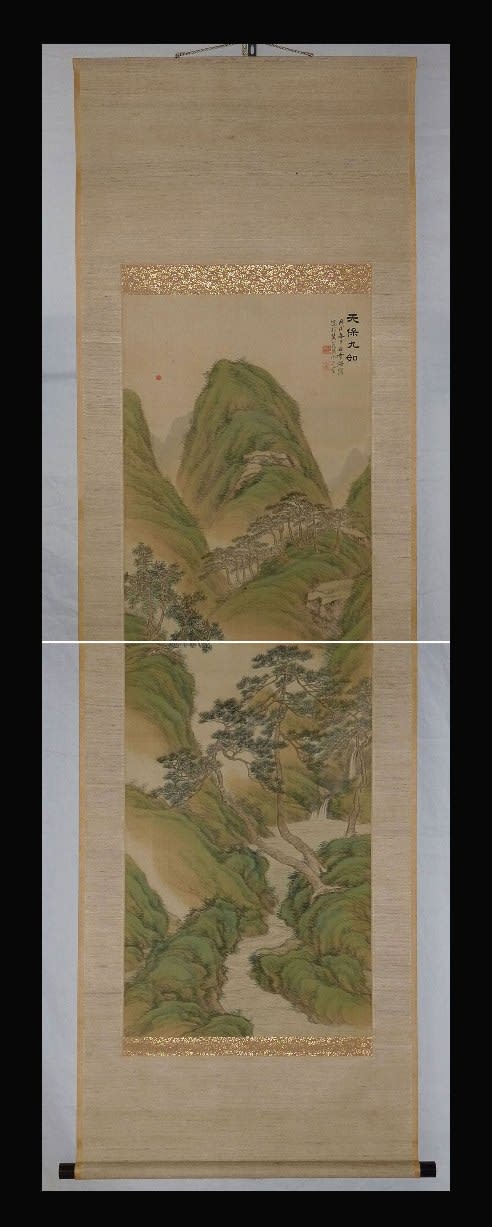

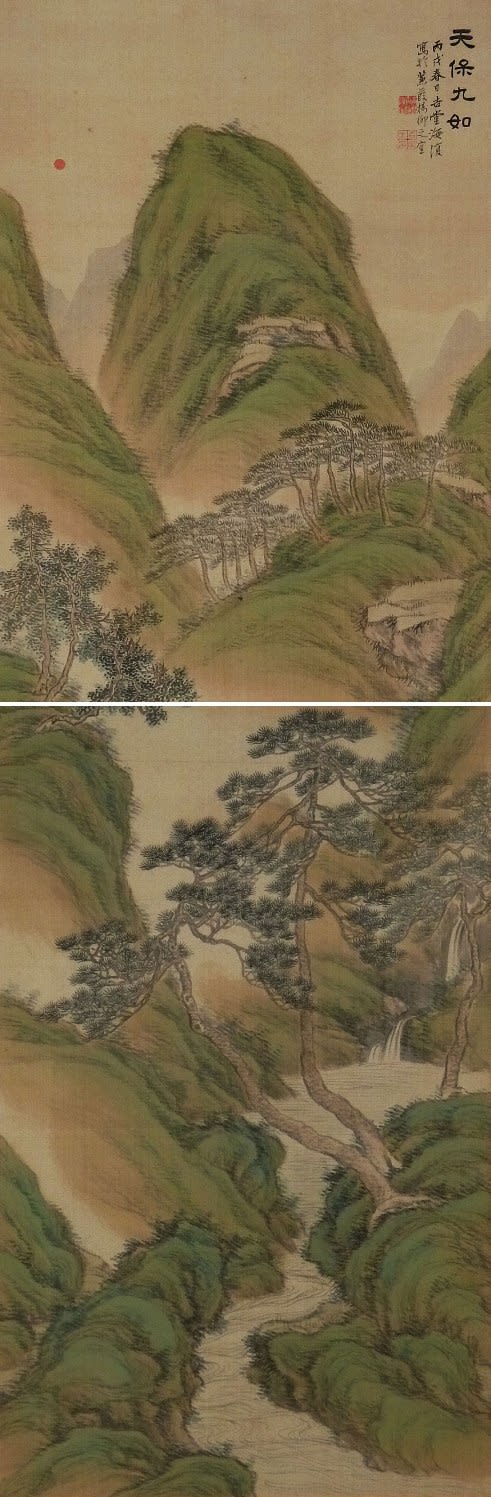

天保九如図 内海吉堂筆

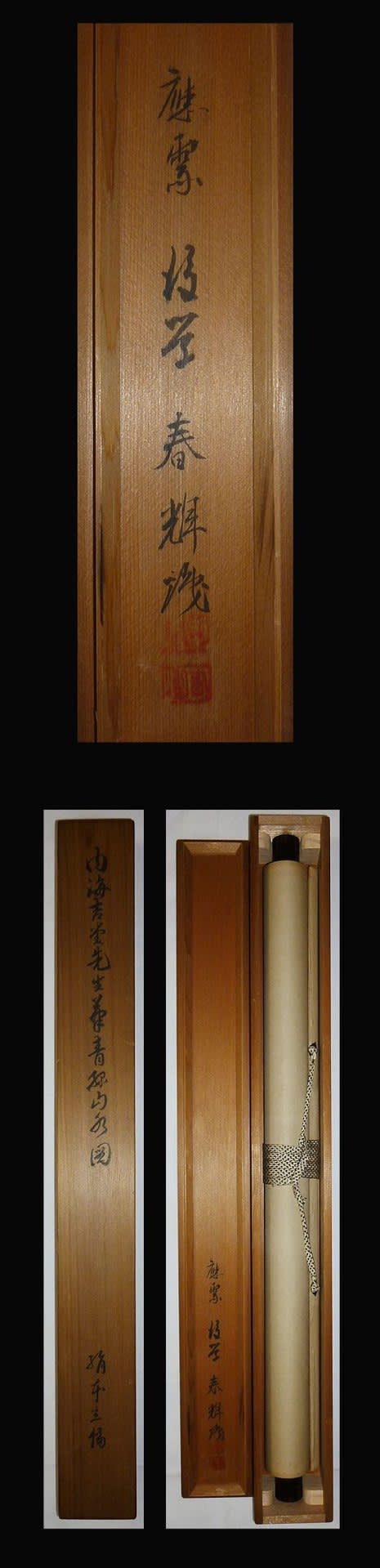

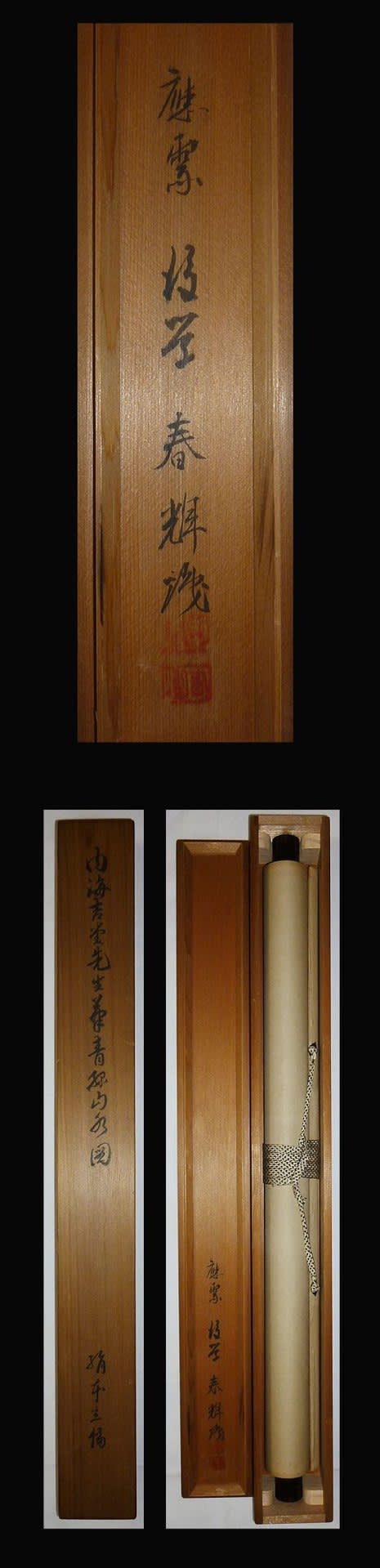

絹本着色軸装 軸先木製 玉舎春輝鑑識箱

全体サイズ:縦1930*横583 画サイズ:縦1280*横430

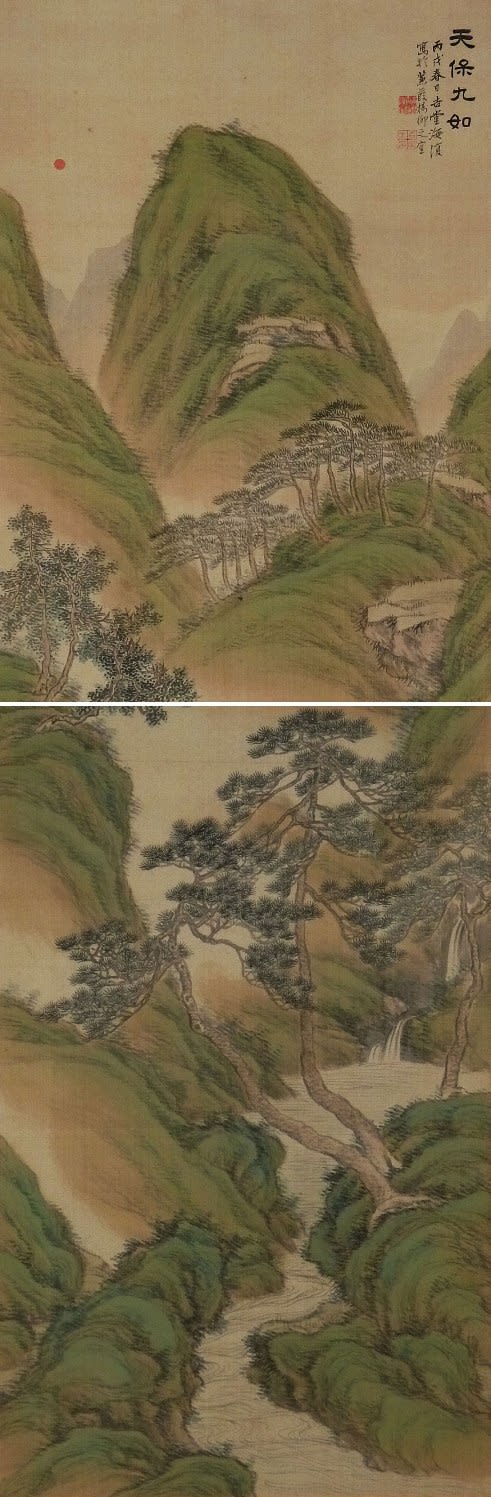

賛には「丙戌春日吉堂海渡 写於薫葭楊柳之室」と書かれています。明治19年(1886年)内海吉堂39歳の作品とわかります。

箱書きには「内海吉堂先生筆青緑山水図 絹本立幅」と表に記され、裏には「応需 □学 春輝識」と記されています。

題は「天保九如」です。天保九如とは、「山、阜、岡、陵、川、月、日、南山、松柏」の九つの瑞祥を描き込む中国思想に基づいた吉祥画題です。下の写真ではわかりにくいですが、右側に三日月が描かれています。

天保九如の意味

詩経の小雅天保の篇に、「如の字が9箇あると」ころから九如といわれ 、九如は、幸福を祈願する宴席などで唱和されたものといわれます。

山の如し,川の如し日の升るが如し等と天子の位を九つの「如」で例えたもの 吉祥の画題として用いられるとも表現されます。

下記の説明は家内が探し出してきました・・、ちと難しい。

詩経の小雅天保の篇

○天保定爾、以莫不興。如山如阜、如岡如陵、如川之方至、以莫不。賦也。興、盛也。高平曰陸、大陸曰阜、大阜曰陵。皆高大之意。川之方至、言其盛長之未可量也。

【読み】

○天爾を保んじ定むること、以て興[さか]んならざる莫し。山の如く阜の如く、岡の如く陵の如く、川の方に至るが如く、以てさざる莫し。賦なり。興は、盛んなり。高く平らかなるを陸と曰い、大いなる陸を阜と曰い、大いなる阜を陵と曰う。皆高大の意。川の方に至るとは、言うこころは、其の盛長の未だ量る可からざるなり。

(中略)

○如月之恆、如日之升、如南山之壽、不騫<音牽>不崩、如松柏之茂、無不爾或承。賦也。恆、弦。升、出也。月上弦而就盈。日始出而就明。騫、虧也。承、繼也。言舊葉將落、而新葉已生、相繼而長茂也。

【読み】

○月の恆[ゆみはり]の如く、日の升るが如く、南山の壽の如く、騫[か]<音牽>けず崩れず、松柏の茂れるが如く、爾承[つ]ぐこと或らざる無けん。賦なり。恆、弦なり。升は、出づるなり。月上弦にして盈に就く。日始めて出でて明に就く。騫は、虧くなり。承は、繼ぐなり。言うこころは、舊葉將に落ちんとすれば、新葉已に生じ、相繼いで長茂す

内海吉堂は明治初めに中国に遊学しており、中国故事には詳しかったようです。

内海 吉堂:1849~1925。嘉永2年12月3日福井県敦賀生まれ。父は内海元紀。本名は復、字は休郷、通称は鹿六。滋賀県湖東の医師・小菅兎峰について漢学を、のち京都に出て四条派の塩川文麟に師事する。

花鳥画、特に鯉画を得意とする。明治初年中国に遊学すること2回、各地の旧跡名画に接して研鑚、南画家の道に進む。明治21年京都府画学校に出仕。明治30年第1回全国絵画共進会に『武陵桃源』、明治32年第2回に『東坡遊石鐘山』で銅牌、明治40年『松巒瀑布』で三等銅牌となるなど日本美術協会展で受賞を重ね活躍する。大正元年第6回文展に『船過孟浪梯図』で、翌年第7回文展に『江南春靄』で入選する。大正14年10月9日京都市で歿、75歳。

玉舎春輝:日本画家。岐阜県生。名は秀次郎、号は臥牛、旧姓清水。京都で原在泉に大和絵を学び、山元春挙に師事する。早苗会展・文展で受賞を重ねる。日本自由画壇を結成し、早苗会の解散とともに耕人社の結成に理事として参加した。昭和23年(1948)歿、66才。

何気ない絵のようですが、枕元に掛けて観ていると気分が安らぎます。

世話になった元同僚に一幅を差し上げたのですが気に入ってくれているといいのですが・・。

参考作品

爵禄封侯図

思文閣 墨蹟資料目録 「和の美」第453号作品NO32(評価金額35万・・ちと高すぎかな?)

さて昨夜は家内が好みと言っている安南手のお茶碗でお薄を一服・・。

たしかになかなかいい味のあるお茶碗です。

わりと小振りで、小服茶碗としてもいいくらいです。・・ところで小服というのはご存知ですよね。

少量のお茶のことを小服といい、小さめの茶碗を小服茶碗といわれるます。茶碗というと小さくて無理がある・・、そこで「小服」とつけるとそれらしい名前になるのもお茶の用語は便利にできています。

さて本日の作品は「内海・・」、巨人軍のピッチャーではありません。

いつの間にか内海吉堂の作品は五作品目の投稿となりました。

天保九如図 内海吉堂筆

絹本着色軸装 軸先木製 玉舎春輝鑑識箱

全体サイズ:縦1930*横583 画サイズ:縦1280*横430

賛には「丙戌春日吉堂海渡 写於薫葭楊柳之室」と書かれています。明治19年(1886年)内海吉堂39歳の作品とわかります。

箱書きには「内海吉堂先生筆青緑山水図 絹本立幅」と表に記され、裏には「応需 □学 春輝識」と記されています。

題は「天保九如」です。天保九如とは、「山、阜、岡、陵、川、月、日、南山、松柏」の九つの瑞祥を描き込む中国思想に基づいた吉祥画題です。下の写真ではわかりにくいですが、右側に三日月が描かれています。

天保九如の意味

詩経の小雅天保の篇に、「如の字が9箇あると」ころから九如といわれ 、九如は、幸福を祈願する宴席などで唱和されたものといわれます。

山の如し,川の如し日の升るが如し等と天子の位を九つの「如」で例えたもの 吉祥の画題として用いられるとも表現されます。

下記の説明は家内が探し出してきました・・、ちと難しい。

詩経の小雅天保の篇

○天保定爾、以莫不興。如山如阜、如岡如陵、如川之方至、以莫不。賦也。興、盛也。高平曰陸、大陸曰阜、大阜曰陵。皆高大之意。川之方至、言其盛長之未可量也。

【読み】

○天爾を保んじ定むること、以て興[さか]んならざる莫し。山の如く阜の如く、岡の如く陵の如く、川の方に至るが如く、以てさざる莫し。賦なり。興は、盛んなり。高く平らかなるを陸と曰い、大いなる陸を阜と曰い、大いなる阜を陵と曰う。皆高大の意。川の方に至るとは、言うこころは、其の盛長の未だ量る可からざるなり。

(中略)

○如月之恆、如日之升、如南山之壽、不騫<音牽>不崩、如松柏之茂、無不爾或承。賦也。恆、弦。升、出也。月上弦而就盈。日始出而就明。騫、虧也。承、繼也。言舊葉將落、而新葉已生、相繼而長茂也。

【読み】

○月の恆[ゆみはり]の如く、日の升るが如く、南山の壽の如く、騫[か]<音牽>けず崩れず、松柏の茂れるが如く、爾承[つ]ぐこと或らざる無けん。賦なり。恆、弦なり。升は、出づるなり。月上弦にして盈に就く。日始めて出でて明に就く。騫は、虧くなり。承は、繼ぐなり。言うこころは、舊葉將に落ちんとすれば、新葉已に生じ、相繼いで長茂す

内海吉堂は明治初めに中国に遊学しており、中国故事には詳しかったようです。

内海 吉堂:1849~1925。嘉永2年12月3日福井県敦賀生まれ。父は内海元紀。本名は復、字は休郷、通称は鹿六。滋賀県湖東の医師・小菅兎峰について漢学を、のち京都に出て四条派の塩川文麟に師事する。

花鳥画、特に鯉画を得意とする。明治初年中国に遊学すること2回、各地の旧跡名画に接して研鑚、南画家の道に進む。明治21年京都府画学校に出仕。明治30年第1回全国絵画共進会に『武陵桃源』、明治32年第2回に『東坡遊石鐘山』で銅牌、明治40年『松巒瀑布』で三等銅牌となるなど日本美術協会展で受賞を重ね活躍する。大正元年第6回文展に『船過孟浪梯図』で、翌年第7回文展に『江南春靄』で入選する。大正14年10月9日京都市で歿、75歳。

玉舎春輝:日本画家。岐阜県生。名は秀次郎、号は臥牛、旧姓清水。京都で原在泉に大和絵を学び、山元春挙に師事する。早苗会展・文展で受賞を重ねる。日本自由画壇を結成し、早苗会の解散とともに耕人社の結成に理事として参加した。昭和23年(1948)歿、66才。

何気ない絵のようですが、枕元に掛けて観ていると気分が安らぎます。

世話になった元同僚に一幅を差し上げたのですが気に入ってくれているといいのですが・・。

参考作品

爵禄封侯図

思文閣 墨蹟資料目録 「和の美」第453号作品NO32(評価金額35万・・ちと高すぎかな?)

内海吉堂箱書裏の、「□学」となさっている文字は、「後学」だと思います。その作家の弟子とか尊敬する人が箱書する際には、しばしばこのように記しますので。余計なことながら・・・