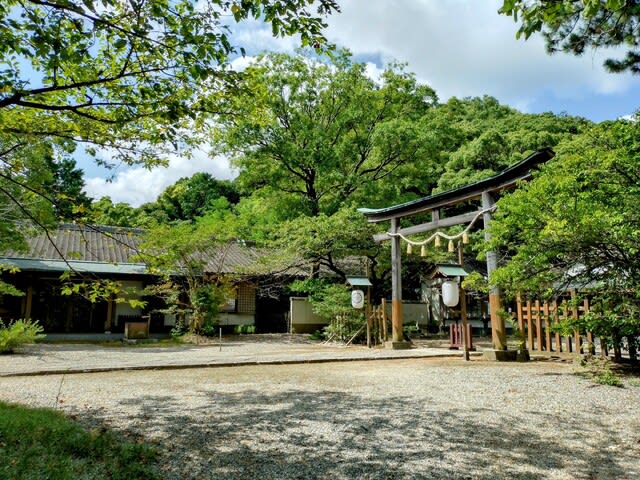

【琴平神社】

神奈川県川崎市麻生区王禅寺318

王禅寺と言う地名にある神社⛩️

琴平神社の由緒は、江戸時代の名主の志村文之が、讃岐(香川県)の金刀比羅宮を勧請したことによる。

現在の宮司さんはその御子孫にあたるらしい。

【御祭神】 天照大神 大物主神

他に境内には稲荷神社など幾つか摂社が祭られている。

銭洗弁天さまも坐されていて、金運アップの御利益があるそうだ。

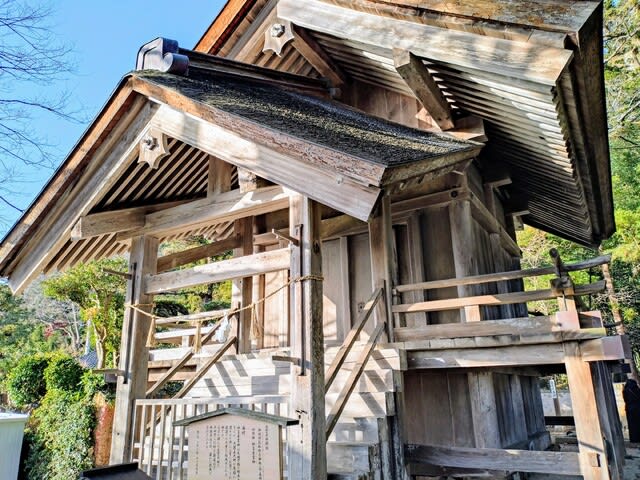

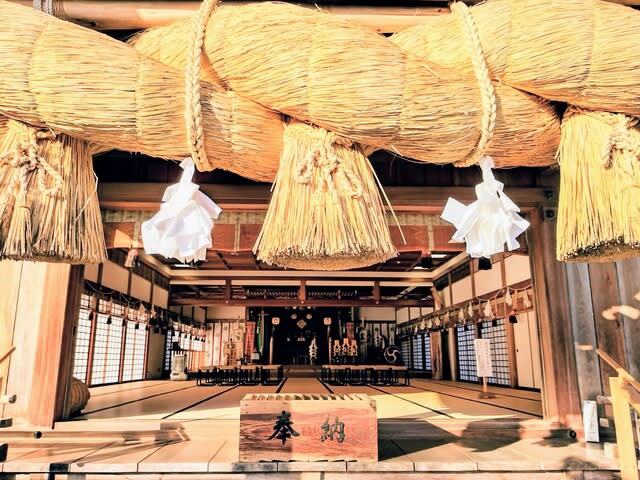

天照大神と大物主神(大国主)が、相神の様に並んで祭られている珍しい神社⛩️

大物主神を勧請した名主の志村氏の出自は不明だが、

初代志村氏は天正15年(1587年)と言うので豊臣秀吉が天下統一に向け征伐に動いていた時期で、

関東はまだ北条氏の領地であり、志村氏の王禅寺村も北条の加護を受けていた。

王禅寺は、もともと『東の高野山』と呼ばれるほど栄えた東国の勅願寺で、平安時代に醍醐天皇が「王命による修験場」と言う意味で『王禅寺』と名付けた。

横浜市から東京目黒あたりまで寺領があったらしい。

徳川家康が関東にやってきてからは天領(幕府直轄領)になって、一部が二代将軍徳川秀忠の婚儀の賜物となったが、

徳川秀忠没後は、徳川家の菩提寺である『増上寺』の寺領になった。

東京芝公園にある徳川家菩提寺『増上寺』歴代将軍が眠られる。

✨✨✨✨✨✨✨

権力者が目まぐるしく変わった王禅寺村は、寺と村民の間に亀裂が生じていた。

もともとあった神明社(天照大神を祭る神社)を境界の伊勢山に祭ることで決着した様だ。

その後、増上寺側は志村氏を『名主』に任命する事で支配を固めた。

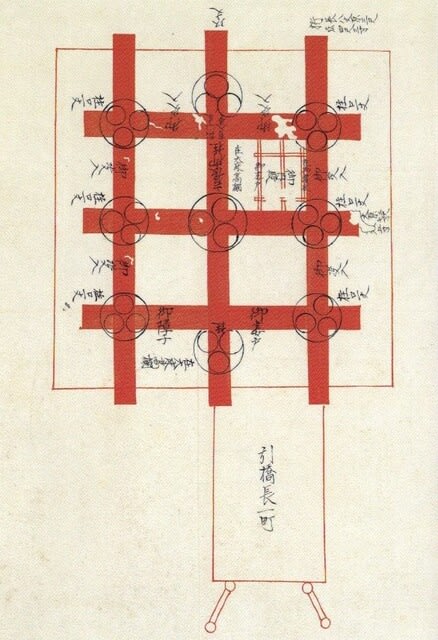

第13代目名主の志村文之丞により、四国金刀比羅宮の御祭神がこの地に勧請され、

⛩️天照大神(神明社)

⛩️大物主神(琴平社)

二柱の神を左右に祭る全国でも珍しい神社となったのが現在の琴平神社の起源だ。

名主の志村文之丞は、

16歳の時から諸国の金毘羅宮に参拝し、四国讃岐の金毘羅宮には45回詣でて御神霊を奉斎したと言われている。

金毘羅大明神は、=大物主神であり、

インド仏教の守護神 クンビラと同一神とされるが、

それにしても何故?

奈良の三輪山の大物主でもなく、

出雲の大国主でもなく、

讃岐(四国)の金毘羅樣を、遠く離れた武州(関東)まで勧請したのだろうか?

少し、繋がりを探ってみた。

✨✨✨✨✨✨✨

徳川家の菩提寺 『増上寺』の寺領の王禅寺村と、

讃岐の金比羅さんはどんな関係があるのだろうか?

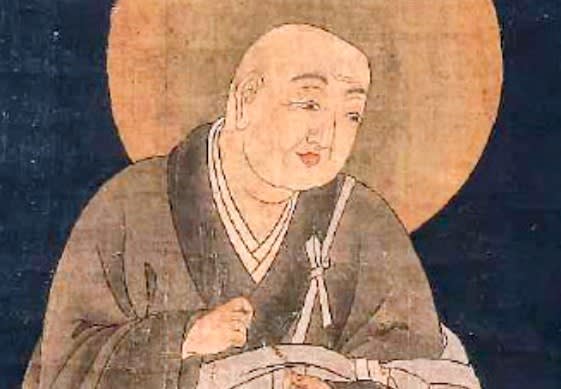

現在、皇居の南の芝公園にある増上寺は、浄土宗の寺院で開祖は法然だ。

【増上寺法然】

南無阿弥陀仏

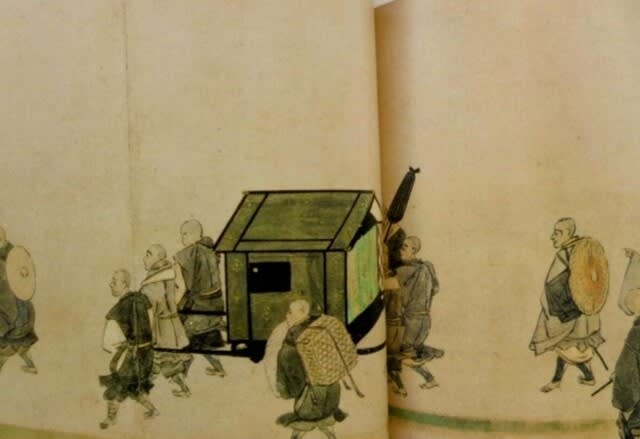

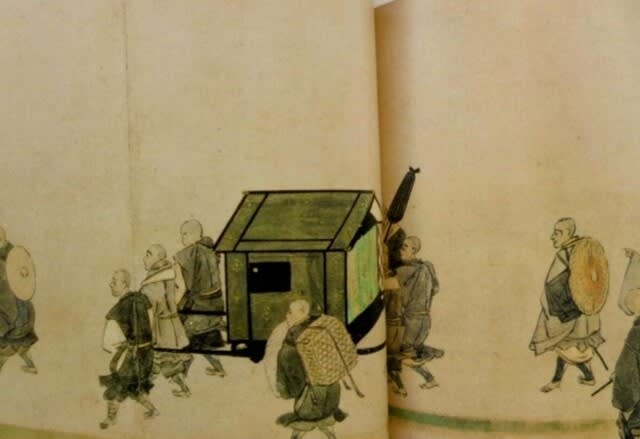

法然は念仏を唱えることで民衆に仏教を広めたが、既存の仏教勢力からは念仏禁止などの弾圧を受けて、75歳で讃岐の琴平(小松庄)に流罪になった。

どうやら、関東の増上寺と四国の琴平は法然の繋がりかもしれない。

流罪ではあったが法然は「遠くの人々に教えを説くことができる」と喜んでいき、

讃岐の琴平の側ででは「朝廷からの恩寵」だと喜ばれ大変歓迎された。

随所に法然ゆかりの史跡やエピソードが今も残されている。

琴平は九条家の荘園であった為、法然に出家した九条兼実に匿われていたとの説がある。

法然は生福寺に入ったと伝えられていて、この頃の生福寺は現在は分からない様だが、当時の荘園内の寺院は松尾寺のみだった。

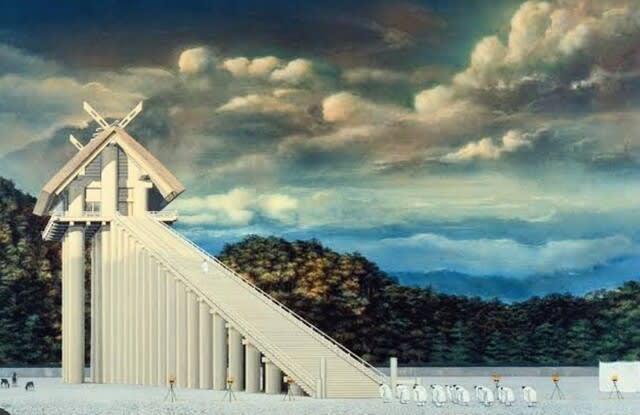

松尾寺は、後にインド仏教の守護神である金比羅大明神が祭られ、金比羅宮となった。

王禅寺村の名主志村文之が45回参拝したと言う金比羅宮だ。

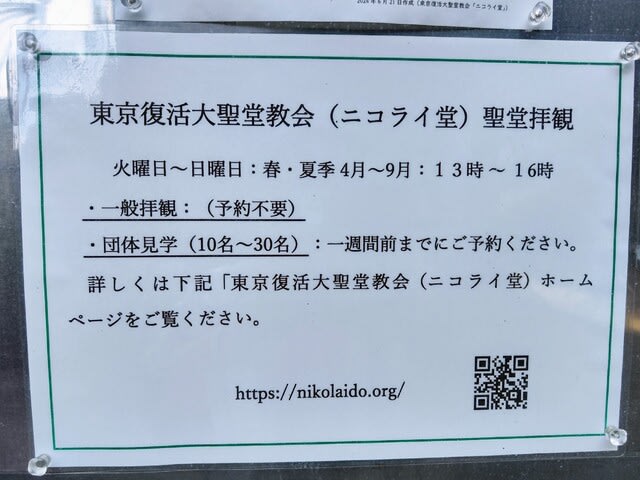

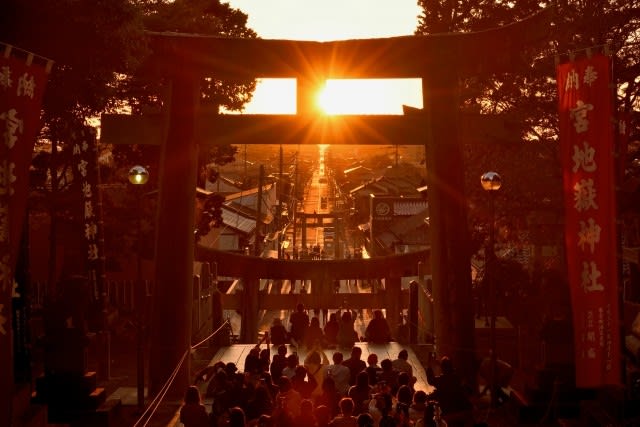

【讃岐金比羅神社】(金比羅宮)

現在、600社ある金比羅神社(琴平神社)の総本宮⛩️だが、

インド仏教の神クンビラを日本神話の神大物主として祭る神仏習合の影響の強い神社であり、

川崎市麻生区の王禅寺の金比羅大明神は、明治時代の神仏分離令の時には寺院として扱われそうになったが、日本神話の神『大物主』を祭る⛩️琴平神社となって、国家神道の時代を生き延びた。

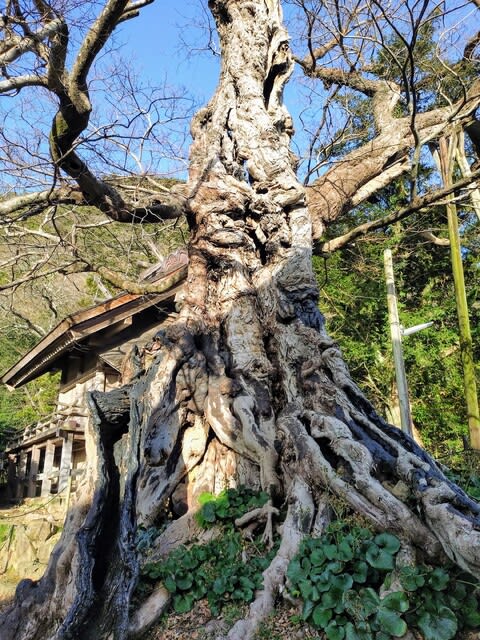

寺領は無くなった現在は「王禅寺ふるさと公園」を挟んで、王禅寺と琴平神社がひっそりと鎮座している。

王禅寺境内には日本最古の甘柿があり、禅寺丸柿と言う品種として今も栽培され「柿生」と言う駅名の由来としても名を残す。

✨✨✨✨✨✨✨

最後までご覧いただきありがとうございました🙏

私はいま、たまたま王禅寺の琴平神社近くの病院に手術の為に入院していて、

このブログを書いている。毎朝、小鳥の囀りで目覚めるとても穏やかな場所だ😌、、にしても、右手が使えず書きにくい💦