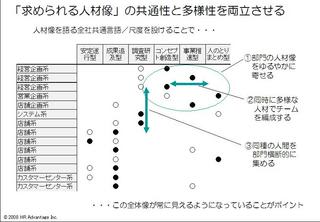

自社の戦略から導き出される「求められる人材像」を追いながら、同時に「人材の多様性」を活かす、ということを、どのようにマネジすることができるだろうか?

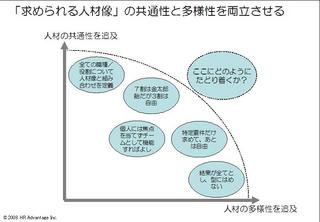

そもそも、「共通性」と「多様性」は本当に相反する要請だろうか?『能力は現場で開発できる』の中沢さんに倣って(笑)、マトリクスで考えてみよう。

どのようにして右上にたどりつくか。拙著『多元的ネットワーク社会の組織と人事』をお読みいただいた方には、ここでとられるアプローチを既に予測いただいているかもしれないが、まさにその通り、「人材要件を記述する共通言語を持つことによって」である。人材能力のファクターと測定尺度については標準化された共通のものを持っておき、それを組み合わせて個別の人材要件を表現するようにするのである。

ファクターの数は、あたかも楽譜の音名が12個に圧縮されているように、十分に少ない数に圧縮されていなければならない。それは業界や部門や専門知識分野に依らない共通性を持つをものでなければならない。それによって初めて、組織内外のいかなる人材を取り出しても、比較したり組み合わせたりすることができる。