昔、超低域を再生するためには大きな口径のスピーカーが必要でした。

38cmや46cmウーハーの低域にあこがれました。

最近のスピーカーは小さな口径でもしっかり低域がでます。

なぜでしょう?

38cmと20cmのウーハーを比較してみましょう。

38cmウーハーの面積は1134平方センチ。

20cmウーハーの面積は314平方センチ。

スピーカーはコーン紙の前の空気を動かして(振動させて)音にしています。

スピーカーが同じ振幅で動くとき

振動する空気の量は20cmウーハーでは38cmウーハーの1/4しかありません。

同じ量の空気を動かすためには振幅を4倍にしなければなりません。

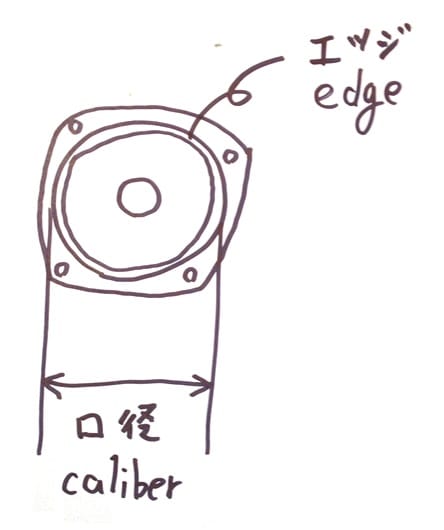

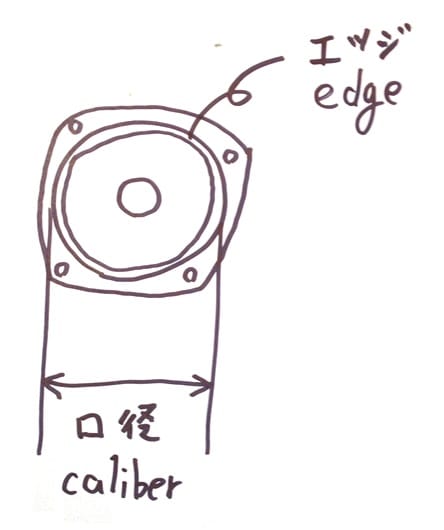

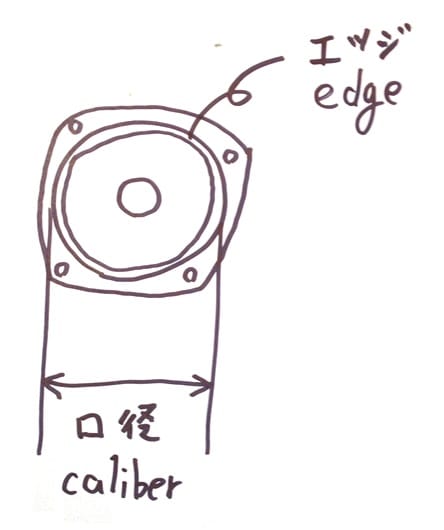

かつて、スピーカー設計上ウィークポイントはエッジでした。

コーン紙をしっかり支え、尚且つ、ストレスなく振動させることはたいへんなことでした。

そのため、ニスやウレタン、和紙等多くの素材が試されました。

中にはエッジレスのスピーカーもありました。

最近ではゴム系素材が使用されることが多いようです。

近年のゴム系素材の発達は素晴らしく、

スピーカーの大きな振幅にも歪むことなく再生してくれます。

これには大口径のスピーカーが使用できないカーオーディオの

スピーカー技術が大きく寄与しています。

小さくても低域再生能力の高いスピーカー。

せっかくなので真空管を使って低域増強アンプを作ってみましょう。

次回に続きます。

sequel to "I want a low frequency !!" vol.1

A long time ago, large speaker was required in order to reproduce super-bass.

It yearned after bass of 38cm or 46cm woofer.

These days, a small speaker can reproduce bass.

Why?

Let's compare woofer (38cm and 20cm).

Area of 38cm woofer: 1134 square centimeters

Area of 20cm woofer: 314 square centimeters

A speaker moves the air in front of a corn, and makes sound.

When a speaker is the same amplitude,

the quantity of the vibrating air has only 1/4 of 38cm woofer in 20cm woofer.

In order to move the same quantity of air,

you have to increase amplitude 4 times.

Once, the speaker design top weak point was edge.

It is necessary to support a corn.

It is necessary to unite and to vibrate without stress.

It is very difficult.

Therefore, many materials, such as varnish, urethane, Japanese paper, were tried.

There was also an edgeless speaker.

Today, in many cases, it seems that a rubber system material is used.

Development of a rubber system material in recent years is wonderful.

It reproduces without being distorted also to the big amplitude of a speaker.

The speaker technology of the car audio which cannot

use a large speaker has contributed to this greatly.

Even if small, there is a high speaker of bass regenerative capacity power.

Therefore, let's make bass reinforcement amplifier using a vacuum tube.

To be continued.