「む・しネット」のプロジェクトとして、

1年間続けてきた「女ぎらい」の読書会もぶじ終了。

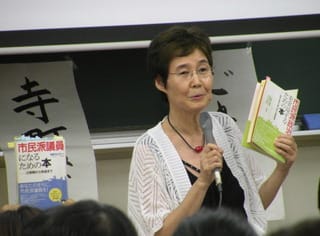

全部読んだごほうびに、著者の上野千鶴子さんを岐阜に招いてのイベント&温泉合宿を開催することになりました。

はじめは、ウイークディに少人数での拡大読書会のつもり、

だったのですが、

2012年の年明け早々の休日でもOKということでなって、

「WAN上野ゼミ」との共催で、上野さんの出前ゼミを聴くことになりました。

うれしさとドキドキが入りまじり・・・

はーやくこいこい、お正月。

(転送・転載歓迎)

参加を希望される方へ。

「要申し込み・会費は事前振込み」なので、詳細はみどりまでお尋ねください。

とはいえ、11月5,6日は「議員と市民の勉強会」で講師をするため留守にするし、

当日までは、その準備に追われてるので、申し込み開始は11月7日(月)です。

お問い合わせは、その前でもよいです。

人気blogランキングに参加中。

一日一回、クリックしてもらえると、

<社会・経済(全般) ランキング>に飛んで、

順位も上がるし、他のブログも見れるよ。

応援クリックしてね。

応援クリックしてね。

1年間続けてきた「女ぎらい」の読書会もぶじ終了。

全部読んだごほうびに、著者の上野千鶴子さんを岐阜に招いてのイベント&温泉合宿を開催することになりました。

はじめは、ウイークディに少人数での拡大読書会のつもり、

だったのですが、

2012年の年明け早々の休日でもOKということでなって、

「WAN上野ゼミ」との共催で、上野さんの出前ゼミを聴くことになりました。

うれしさとドキドキが入りまじり・・・

はーやくこいこい、お正月。

(転送・転載歓迎)

| おんなが読む おんなが語る おんなが遊ぶ おんながつながる 読書会は10年目。 読む本は上野千鶴子さんの著書のみ。 そう。 わたしたちは上野千鶴子さん(の言葉)を愛するおんなたちです。 「女あそびの会」「プロジェクトb」「女ぎらいの会」と 年ごとに、テーマ本に合わせて、名称と読みかたを変えながら、 今年選んだのは『女ぎらい ニッポンのミソジニー』。 「ひとりでは読めない本も、仲間と読めばなんとかなるさー」 と、上野さんの最新刊ばかり読み続けて7冊目の本。 『女ぎらい ニッポンのミソジニー』は1年かけてぶじ読み終わり。 こんどは読者として、著者から受け取ったことばをお返しする番と、 1月7日(土)岐阜市に、上野千鶴子さんを迎えて、 《「WAN上野ゼミ」出前編~上野千鶴子さんと語る「女ぎらい」》を企画しました。 読書会メンバーだけで、お話を聞くのはもったいないので、 この日だけは、WANでつながるおんなたちもいっしょに、 上野千鶴子さんと「女ぎらい」を語り合いましょう。 「WAN上野ゼミ」出前編(非公開) 《上野千鶴子さんと語る「女ぎらい」》 ◎日時/1月7日(土)13時から14時30分(開場 12:30) ◎ 会場/ 岐阜市女性センター(ハートフルスクエアG2階・JR岐阜駅東) 中研修室 ◎参加者/45人(女性限定) ○参加条件/NPO法人WAN会員・WANサポート会員および「む・しネット」会員 ◎会費/1000円(郵振口座に事前振込み) ○申し込み開始/11月7日(月) 要申し込み:申し込みは、midori@ccy.ne.jp ○詳細のお問い合わせは、寺町みどり (tel0581-22-4989)まで ◎主催「女性を議会に無党派・市民派ネットワーク」 共催「WAN上野千鶴子web研究室」 |

参加を希望される方へ。

「要申し込み・会費は事前振込み」なので、詳細はみどりまでお尋ねください。

とはいえ、11月5,6日は「議員と市民の勉強会」で講師をするため留守にするし、

当日までは、その準備に追われてるので、申し込み開始は11月7日(月)です。

お問い合わせは、その前でもよいです。

人気blogランキングに参加中。

一日一回、クリックしてもらえると、

<社会・経済(全般) ランキング>に飛んで、

順位も上がるし、他のブログも見れるよ。

応援クリックしてね。

応援クリックしてね。