1月末に『む・しの音通信』65号を発行し、

12月2日のフォーラムの《KJ法まとめ》を収録しました。

テーマは、

「さまざまなマイノリティが生きやすい市民社会をどのようにつくるのか」。

フォーラムに先立って、「さまざまなマイノリティが生き延びるために」を巡っての

わたしたちの課題を、11月に「KJ法」で整理し、

これを受けて、上野さんが

「さまざまなマイノリティが生き延びるために」基調講演を準備されたもの。

11月10~11日第3回「議員と市民の勉強会」開催しました

/「KJ法」も完了しました。(11/19)

「さまざまなマイノリティが生きやすい市民社会をどのようにつくるのか」

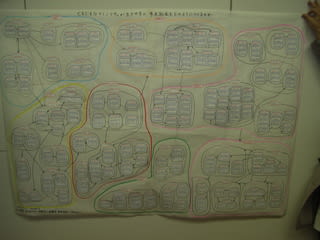

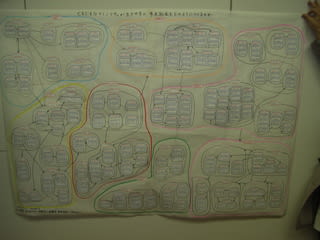

を主題に書かれたカードを模造紙に貼り付けて「図形化」したものに

さらに、関係線を書き込んで、文章化したものです。

当日資料として参加者に配りましたが、

通信に掲載したので、全文を紹介します。

人気blogランキングに参加中。

一日一回、クリックしてもらえると、

<社会・経済(全般) ランキング>に飛んで、

順位も上がるし、他のブログも見れるよ。

応援クリックしてね。

応援クリックしてね。

12月2日のフォーラムの《KJ法まとめ》を収録しました。

テーマは、

「さまざまなマイノリティが生きやすい市民社会をどのようにつくるのか」。

フォーラムに先立って、「さまざまなマイノリティが生き延びるために」を巡っての

わたしたちの課題を、11月に「KJ法」で整理し、

これを受けて、上野さんが

「さまざまなマイノリティが生き延びるために」基調講演を準備されたもの。

11月10~11日第3回「議員と市民の勉強会」開催しました

/「KJ法」も完了しました。(11/19)

「さまざまなマイノリティが生きやすい市民社会をどのようにつくるのか」

を主題に書かれたカードを模造紙に貼り付けて「図形化」したものに

さらに、関係線を書き込んで、文章化したものです。

当日資料として参加者に配りましたが、

通信に掲載したので、全文を紹介します。

| 《KJ法まとめ》 テーマ「さまざまなマイノリティが生きやすい市民社会をどのようにつくるのか」 ※フォーラムに先だってテーマを決め、KJ法という手法を用いて整理・分析し、現状と課題を探りました。この資料は、その成果を文章化し、まとめたものです。 2007.11.11ウィルあいち (参加者)小川まみ、今大地はるみ、高瀬芳、後藤尚子、 (講師)寺町みどり、(アシスタント)新倉真理代 11.13岐阜県弁護士会館 (参加者)小川まみ、今大地はるみ、高瀬芳、寺町みどり 11.16ウィルあいち (参加者)小川まみ、今大地はるみ、寺町みどり 文責・今大地はるみ 1.日本社会の現状 ●マイノリティの人権は守られているか いまの日本社会の現状のなかで、はたしてマイノリティの人権は守られているのでしょうか。 ●人を大切にしない国、日本 現に、この日本で餓死が起きているのですから、「こんな日本に誰がした!」と叫びたくもなります。 ●変わらない日本の現状 いまだに「脱亜入欧」の日本は、時代遅れもはなはだしいと言わざるをえません。多様性を認めない国・日本では、常に周りに合わせることを求める社会があり、男社会は、枠の中でがんばる「けなげ」な女がお好き。これが変わらない日本の現状なのでしょう。 ●本当に困った人は救われない こんな社会の現状では、本当に困った人は救われません。 ●外国人を生かさず、殺さず働かせ・・・ ご都合主義で働かされる外国人労働者。同じ労働者でも、原発労働はあがめ、外国人ダンサーには冷たいのが現実です。増えている外国人を見て見ぬ振りする行政のもとでは、市民も同じように見て見ぬ振り。無権利状態で働かされている日本の外国人はまるで透明人間のようです。 ●混沌から新しいものが生まれる 異質なもののぶつかりあいが新たなものを生む力を秘めています。そんな視点で捉えれば外国人(マイノリティ)はまちの宝です。 2.つくられるマイノリティ ●「マイノリティ」って誰のこと? そもそも「マイノリティ」って誰のことなんでしょう? あなたもわたしも、実は「みんなマイノリティかもしれない」し、時代や国が違えば、立場が変われば、あなたもわたしもマイノリティになるかもしれません。 マイノリティの定義はTPOで変わり、ひとつではありません。 ●わたしは誰とつながればいいの? マイノリティがマイノリティのままで生きやすい社会を目指そうと考えているわたしは誰とつながればいいの? といつも悩んでいます。 ●区別は差別のはじまり 日本の法律は、差別で成り立っているものばかりです。たとえば寡婦控除は差別的(未婚母子家庭は寡婦控除がない)で、おなじシングルマザーでも未婚・離別・死別で区別されています。まさに区別は差別のはじまりです。 ●つくられるマイノリティ あなたもわたしもマイノリティかもしれないと思う根っこには、ドレイ、女は数が多くてもマイノリティだし、ワーキングプアも多重債務者もマイノリティだという現実が目の前にあるからです。民主主義は多数決で決まると思っているけれど、多数決で捨てられる少数派の声を聞くことこそ大切です。しかし、区別し差別してきたマジョリティがマイノリティをつくっているのがいまの日本の民主主義。 日本の法や制度が、法からこぼれ落ちる「法外な」存在をつくりだしています。だからほんというと「法」なんていらないと思ってしまう のです。 ●マイノリティとマジョリティは紙一重 多数派におしつけられてしまったマイノリティは、なりたくてなったんじゃない少数派です。でもだれもが病気になるように、多数派のマジョリティでも、ある日突然、マイノリティになります。すべての場面でずっとマジョリティでいられる人はいないからこそ、あなたもわたしもみんなマイノリティかもしれません。 まさにマイノリティとマジョリティは紙一重です。 ●「いま・ここ」で生き延びるマイノリティ 障害を逆手に取るのは生きる知恵かも知れませんが、考えさせられます。それでも「いま・ここ」で生き延びるマイノリティなのです。 3.わたしはわたし ●わたしはわたし 誰にもコントロールされたくないわたし。当事者だって自分のことは自分で決められます。 「わたしはわたし」生き方とスタイルは変えないし、変えたくありません。だから、いつだって私のことは私が決めます。なのに周りの環境で運命が変わってしまったシンデレラ、シンデレラはそのままでよかったんじゃない?って思います。 でも、人の生き方は百人百様。行政の枠に合わせて支援を受けろなんてイヤ! 「四の五の言わずに助けろよ!」と叫ぶ人がいたっていいじゃないですか。 ●かけがえのない「わたし」こそがマイノリティ 障害を持って生まれた子どもも、小さい頃家で生活している時はそれほど困らないのに、学校へ行こうと社会へ出たとたん「困難」に出くわします。まさにマイノリティにとって「困難」というのは社会のセリフでしかありません。障害は「害」じゃない、「特別の個性」です。「特別の個性」だからこそ、かけがいのない固有のわたし=マイノリティでもあるのです。行政はそんなひとりのわたしのニーズでも満たすべきです。 ●ニーズはわたしがつくります では、マイノリティのニーズってなんでしょう? ニーズはどうやって満たすのでしょう? さまざまなマイノリティがあるように、マイノリティのニーズは千差万別です。マイノリティは「困った」と感じたわたし自身のこと。だからマイノリティの「ニーズ」はわたしがつくります。 ●親は親、子は子 子どもの将来が心配で「死ぬに死ねない」障がい者の親の悩みはつきません。 とはいえ当事者である子どもだってひとりの人間です。親の都合と子どものニーズは同じではありません。だからわたしのせいにしないで! 親の都合で決めないで! ●「わたし」の中にある被害性と加害性 しらないうちに差別をしていたわたし・・・ときどき「ハッと気がつくわたしの差別」に愕然とします。女としての被害性、日本人としての加害性、ともにわたし自身。わたしは被害者でもあり、加害者でもあるのです。 4.当事者になる ●偏見に敏感な当事者 一昔前までは、うつ病には社会の偏見がありました。自閉症や精神障害などの情報を知らなさ過ぎるために、いまだに社会の偏見は根深いものがあります。こういった社会の偏見に敏感な当事者は、自らの摂食障害などを隠そうとします。まずは社会の偏見をなくすことが必要でしょう。 ●当事者に「なる」ことがまず必要 DVの被害者である、介護保険を知らない、病気の自覚がないなど、周りが気づいていても、本人が自覚していない人のサポートはどうすればいいのでしょうか。自分自身が当事者であるという自覚のない当事者へのサポートは難しいというのが、サポートする側の悩みです。介護保険など、さまざまなサービスを利用するには勉強も必要です。なにより、当事者自身が自覚し当事者に「なる」ことがまず必要といえます。 ●当事者から当事者へ 問題解決にむけての第一歩は当事者のニーズから始まります。100のニーズには100の意思決定が存在します。個別のニーズには個別のケアやサービスが必要です。ピアカウンセリングなど、当事者同士が伝える経験とスキルは現場の知恵を生かすこと、当事者のニーズは自分たちの知恵と行動で解決できます。 とはいえ、問題解決には専門的で正確な情報が不可欠なのは言うまでもありません。当事者にとって入手困難な専門的情報による正確な判断が必要なときには、情報を伝達するシステムがあれば、大きな助けになります。とにもかくにも当事者とサポーターの連携で前進! わたしたちは女から女たちへ、知恵と経験を渡します。 5.市民セクターの可能性 ●主役は市民 動きはじめた当事者ですが、いまだに変わらないのは議会や行政。待ったなしの当事者との溝は深まるばかり・・・。活動をはじめて政治に目覚めた市民もいます。「主役は市民(NGO、NPO)」、行政はサポーターに徹してほしいものです。市民事業体やNPO、NGOの活動に、行政は口を出すより金を出せ!です。市民が自由に活動できる法整備も必要と訴えていきましょう。 とはいえ「主役は市民」なのに、いまだにNPOも行政も縦割り。超えるにはプロデューサーが鍵となるでしょう。 ●官でも民でもなく「協(市民)」セクター 「主役は市民」の社会を手に入れるために、走り出すのはさいしょは市民です。すでに外国人市民も当事者として動き出しています。当事者たちは経験から、現場の知恵を生かすことを学びはじめています。当事者同士がつながっていくためには、これまでの地域や地縁・血縁ではなくむしろ、地縁・血縁にしばられない選択縁を!おすすめします。それこそがわたしたちの求めている「官でも民でもなく協セクター」。「協セクター」は、市民がつくり育てる市民事業体、NPOでもただ働きはしないことが大切です。だからこそしっかりと財源も確保しなければなりません。市民ファンドをつくるのもそのひとつ。もうひとつ、けっして行政のパシリになるなNPO!も忘れないで! ●カギは高齢者 あなたもわたしもいずれは、高齢者。あなたは、最期を迎えるとき「施設」か「家」か、さて、どちらを選びますか。マイノリティの高齢者が多数派になるのは目前、ならばマイノリティが生きやすい社会をつくる「鍵は高齢者」と言っても過言ではありません。 ●遠くの身内より近くの他人 高齢者にとって、近くに相談できる人がいるのは幸運です。小規模多機能ホームなど、遠くの身内より近くの他人があなたを支えてくれます。 ●ケアする人、される人、双方向の満足を 高齢者や障がい者にとって、ヘルパーさんやサポーターは欠かせない存在です。しかしそのヘルパーさんたちは、ボランティアや善意だけでは飯は食えないのが現実、自分自身の悩みを相談する場所さえありません。「ケアする人にも愛の手を!」ケアする人にもサポーターがいります。 よいケアやサポートをするには、ケアする人とされる人の両方の満足が必要です。 ●マイノリティの居場所をつくる ケアする人される人、子どもと高齢者のように、必要とし必要とされるマイノリティ。 生き延びるためには障害者にもっと仕事を!産みだすことが必要になります。すでに「マイノリティならではの産業福祉を地域で進めているところも出始めています。誰もがなりうるマイノリティ、だからこそわたしたちは、誰にも居場所のある社会をつくりたいと願っています。 6.システムを変える ●信用できない行政の仕事 行政やお役人ほど信用できないものはありません。数年前、厚労省のお役人は「福祉サービスは金で買うもの!」といいました。今では、金の切れ目はいのちの切れ目? 足元の自治体では、障がい者や高齢者に対する福祉政策の現状が整っていないのに、掛け声ばかりの「脱施設」。行政は今ある仕組みで何かするだけで、新しいニーズに対応できません。ホント!時代遅れですよ。行政の仕事は・・・。だから「国や役所の言い分にだまされるな!」を胸に刻んでおきましょう。 ●相談窓口のあり方 時代遅れの行政ですもの、ニーズを知らない行政の相談窓口は閑古鳥なのは当たり前!ならばこれからの相談窓口のあり方はどうあるべきなのでしょう。 当事者とそのニーズは、座っていては見つけられません。これからは行政の相談窓口もキャッチセールスをするぐらいでないと、いい窓口とはいえません。まずはDV被害者が声を出しやすい相談窓口にすることが求められています。 ●DV被害者の相談は地域を超えて 現実に遠くへ相談に行きたいというのが、DV被害者の声です。地方では匿名性が守られないので、安心して相談をできないからです。だから、相談窓口は自治体の枠を超えて、広域でできるよう、システムを変えていきましょう。 7.マイノリティが生きやすい市民社会 ●生き延びるために必要なもの 「マイノリティが生き延びるために必要なものは何か?」は大きな課題。 まずはなんといっても「ジェンダーの視点」でしょう。 「世の中、住むところさえあればなんとかなるよ」と語る友人もいます。住むところだけではなく、過疎の農村(限界集落)や社会的に最底辺層の人が生きるためには、所得保障をすべきです。社会のセーフティネットは必要だけど・・・一向に進まない現実のなか、困ったときに助け合う愛と友情も忘れてはなりません。 ●マイノリティが生きやすい市民社会を作るために 女から女たちへと伝え合ってこれたのは、あとにも先にもコミュニケーションのたまもの。 人と人とのネットワークが大切だということも経験から学んできました。そこから連帯と共感が生まれます。 マイノリティや当事者からの、さまざまな情報発信が社会の認識を変えます。そのためにも情報の公開と共有は不可欠です。 そんな市民社会をつくるために、わたしたちは差別や偏見に抵抗し続けます。 ●外国人のための法・制度を ドイツでは移民法が整備されているけれど、日本の外国人は「透明人間」のままです。1日も早く外国人のための法・制度を整備する必要があります。まずは定住外国人に参政権を確立するために声をあげましょう。 ●マイノリティがつながる社会は これからの社会はITも活用することでもっと、ひろくつながっていくことができます。 人と人とが、おたがいの違いを認めることで、きっとあたらしい社会を見出せるはずです。 マイノリティが地域や自治体、国を超えてつながれば、マイノリティが社会を変えます。 ●わたしたちの願う社会。こうだったらいいのにな わたしたちは当事者が望む福祉が実現され、人間の尊厳が守られる社会をこころから望んでいます。 いのちより大事な価値はありません。だから、なによりひとが大事。いのちが大事。 その人がその人のままで生きられるって、ス・テ・キ! 他人の目を気にしない寛容で自由な社会に住みたい! 差別や暴力のない社会にしたい! 人生も社会もバラ色よりはニジ色がいい! 以 上 【KJ法文章化を終えて】 12月のフォーラムに先がけて、10月中旬に「テーマ選び」からスタートしたプレ企画のKJ法は、ほぼ1ヶ月をかけて文章化にこぎつけることができた。1ヶ月間は、まさに寝てもさめても「KJ法」一色の日々だった。書き出されたカードで図形化されたKJ法には、市民自治の現場で当事者として、またサポーターとして、さまざまな市民運動に関わってきたわたしたち参加者の思いや声がぎっしり詰まっている。 文章化にあたっては、カードに書かれた参加者の言葉や思いをひとつひとつ、噛みしめながら、わたし自身の言葉で、わたしのスタンスとスタイルで書き上げたもの。 KJ法をやり遂げたことで、目の前がパッと開けたわたしたち。ニジ色に輝く「さまざまなマイノリティが生き延びるために」すでに動き始めている女たち。KJ法が新たなスタートラインとなったことを実感している。 (今大地はるみ) (『む・しの音通信』No.65より転載) |

人気blogランキングに参加中。

一日一回、クリックしてもらえると、

<社会・経済(全般) ランキング>に飛んで、

順位も上がるし、他のブログも見れるよ。

応援クリックしてね。

応援クリックしてね。