夏場所での関脇「照ノ富士」の初優勝が何かと話題になっている。その筋の記者達は、同力士を“平成の星”角界の新たなホープ“などと称賛している。確かにTV観戦していてもその強さが光っていた。「稀勢の里」戦などで見せたあの強さは、「白鵬」以上に鋭く、力量感のある一番だった。

今後同力士は、モンゴル出身4番目の横綱候補の可能性を秘めた新大関として、次の名古屋場所からは、大いに活躍することだろう。

その相撲に例えると、昨今も、政治の面では中国に常に「上手」で組まれ、韓国には、世界遺産問題などで今度は、又しても「小股すくい」を食わされている。実に嘆かわしいことである。日本に対し、常々強がりを云う中韓からの出身力士は現在幕内では1名だけである。韓国出身力士は今はいない。その理由は、その国のGDPその他国情にも関係あるのだろうが、両国のスポーツ関係者は、日本におけるモンゴル出身力士の活躍振りをどう見ているのだろうか。

そのことは、又別の機会に語ることにする。それにしても国技の大相撲界は12年前の朝青龍以来、蒙古勢に完全に席巻され、和製横綱どころか、和製大関さえ極めて望み薄の趨勢でありとても残念なことだ。

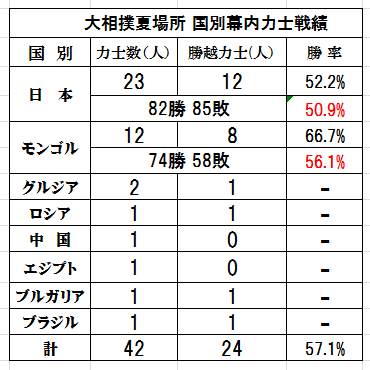

下表は、当方流に纏めた夏場所の国別出身力士の戦績表だ。国別力士の勝率なども毎場所似た傾向があり、モンゴル勢は数だけでなく、その強さも際立っている。

戦績以外のことで付言したいことがある。それは、外国人力士のうちでも特にモンゴル出身力士は総じて、日本語も実に堪能で能弁なことだ。尤も、巨漢の「逸の城」のように言葉数の少ない力士もいる。しかし、「逸の城」同様、僅か在日4年なのに、「照ノ富士」のように表情や表現力豊かに日本語を話す力士が多いのもモンゴル力士の特徴の一つである。

余談だが、モンゴル出身力士が早く日本語をものにして上手に話せる理由の一つは、実は、蒙古語が日本語や朝鮮(韓国)語と同様、言語学的にはウラルアルタイ系の言語に属し、文法の構成・語順が同じだからだとも云われている。確かにそうかもしれない。

それにしても、殊の外稽古熱心な外国勢に対し、邦人力士には外人勢のような堅忍不抜、不撓不屈、平たく言えば、「ハングリー」さも「ガッツ」も足りないことが、日本勢不振の根源のような気がするがこれは老生の愚痴だろうか。