グルメ番組では、口の中でとろける柔らかいものが、美味しいとしてもてはやされる昨今です。しかし今回は、噛んで食べることをおろそかにしないことが健康長寿には欠かせないことをお話しします。

食べ物を飲み込む動作(嚥下機能)には、多くの要素が関わっています。まず歯で食べ物をすりつぶし、唾液と混ぜ合わせ、舌と頬の内側の筋肉を使い飲み込みやすい大きさの食塊をつくります。食塊を喉の奥に送り、奥歯を軽く噛み合わせ顎を固定します。その後、舌が上顎に向かって上がり、それに伴い舌骨と喉頭が前上方に上がり、気管に蓋がされると食道が開き、食塊が送り込まれるようになります。

この過程は精妙な反射運動で制御されていますが、どこかでうまくいかないと嚥下障害をきたします。嚥下障害になると栄養摂取不良や誤嚥性肺炎の原因になります。

五島朋幸氏は、「死ぬまで噛んで食べる」ための12の鉄則を挙げています

① 口の渇き、むせ、食べこぼしを見逃すな! これらは口の機能低下の兆候です。

② 歯磨き「食後すぐ3回」はNG! 眠前と起床時にしっかり磨くのが歯や歯茎を守ることになります

③ ペットボトル飲料をダラダラ飲むな! 口腔内細菌が増殖します。

④ インプラントより入れ歯! インプラントは日常の手入れが大変で、怠るとインプラント周囲炎になります。

⑤ 舌を鍛えろ! 嚥下機能の中心です。

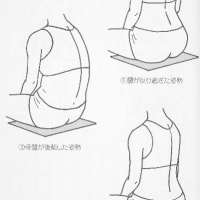

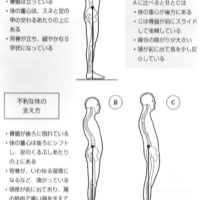

⑥ 猫背で食べるな! 首の筋肉が緊張すると舌骨の動きが悪くなり誤嚥しやすくなります。

⑦ 足をぶらぶらさせるな! 体が安定しないと飲み込みが上手くできません。机やテーブルの調整も重要です。

⑧ 胃薬・風邪薬・マウスウォッシュをやたらに使うな! 抗コリン薬は唾液分泌抑制し、抗菌薬は亜鉛をキレートして排出するため亜鉛欠乏の原因になります。マウスウォッシュとアルコールが水を奪い口が乾きます。

⑨ 柔らかいものばかり食べるな! しっかり噛むことが脳を活性化します。

⑩ 栄養をしっかり摂れ! 体力、免疫力が強くなります。

⑪ 入院しても入れ歯を外すな! 噛めなくなると口の機能が低下し、体が弱ります。

⑫ 口から食べることを諦めるな! 本当に口から食べれない人はわずかで、多くの人は、適切な訓練を受ければ口から食べれるようになります。

死ぬまで噛んで食べるための基本は、“口腔ケア”になります。口腔ケアには、 ①口の機能を維持、向上する機能ケアと②口の環境をよくする器質的ケアと③受ける人と施術者の信頼関係を築くケアがあります。これらの中で最高の口腔ケアが“しっかり噛む”ことと“歯磨き”になります。

しっかり噛んで食べると舌など嚥下に係る60種以上の筋肉群が鍛えられ、唾液の分泌がよくなり消化吸収を助け、脳を刺激し、脳血流を増やすことにより認知症予防にもなります。

歯を磨けば、プラークの原因となる食べカスを除去することができ、口の中が刺激され、サブスタンスPという神経伝達物質が分泌され、飲み込みや咳反射が正常に行われます。口腔内細菌を減らす目的であれば、歯磨きは就寝前と起床時がよいとされます。

唾液には、副交感神経の支配を受ける耳下腺からでる漿液性唾液(サラサラ)と交感神経の支配を受ける顎下腺と舌下腺からでる粘液性唾液(ネバネバ)の2種類があります。この2種類が自律神経調節により一日1~1.5L分泌されており、殺菌、抗菌、消化作用、粘膜保護作用、歯の再石灰化、PH緩衝作用など様々な作用を発揮します。唾液がなければ食塊を飲みこめないし、味も感じません。

唾液分泌が減る原因としては、病気(糖尿病など生活習慣病、シェーグレン症候群など)、加齢、閉経、薬物などがあります。唾液の分泌が悪い人は、唾液腺マッサージも有効です。

高齢者では、嚥下障害があると死因の一つである誤嚥性肺炎が心配になります。そのためかつては、医療者は経口摂取を禁止し、鼻から胃まで挿入した管や胃ろうから栄養補給をすることが多くありました。しかし、誤嚥性肺炎は飲食が原因ではなく夜間睡眠中の唾液の誤嚥が原因であることが明らかになり、口腔内ケアの重要性が認識され、経口摂取が見直されてきています。

そのためには、医師、歯科医師、看護師、管理栄養師、理学療法士、介護士、福祉用具専門相談員、ケアマネージャー、社会福祉士など多職種連携による食支援サポートが必要になります。

日本はユネスコ無形文化遺産に指定された“和食”に代表される優れた食文化をもつ国です。人生最期を迎えるまで噛んで食べる幸せを大事にしましょう。

参考文献: 五島朋幸『死ぬまで噛んで食べる』光文社新書

食べ物を飲み込む動作(嚥下機能)には、多くの要素が関わっています。まず歯で食べ物をすりつぶし、唾液と混ぜ合わせ、舌と頬の内側の筋肉を使い飲み込みやすい大きさの食塊をつくります。食塊を喉の奥に送り、奥歯を軽く噛み合わせ顎を固定します。その後、舌が上顎に向かって上がり、それに伴い舌骨と喉頭が前上方に上がり、気管に蓋がされると食道が開き、食塊が送り込まれるようになります。

この過程は精妙な反射運動で制御されていますが、どこかでうまくいかないと嚥下障害をきたします。嚥下障害になると栄養摂取不良や誤嚥性肺炎の原因になります。

五島朋幸氏は、「死ぬまで噛んで食べる」ための12の鉄則を挙げています

① 口の渇き、むせ、食べこぼしを見逃すな! これらは口の機能低下の兆候です。

② 歯磨き「食後すぐ3回」はNG! 眠前と起床時にしっかり磨くのが歯や歯茎を守ることになります

③ ペットボトル飲料をダラダラ飲むな! 口腔内細菌が増殖します。

④ インプラントより入れ歯! インプラントは日常の手入れが大変で、怠るとインプラント周囲炎になります。

⑤ 舌を鍛えろ! 嚥下機能の中心です。

⑥ 猫背で食べるな! 首の筋肉が緊張すると舌骨の動きが悪くなり誤嚥しやすくなります。

⑦ 足をぶらぶらさせるな! 体が安定しないと飲み込みが上手くできません。机やテーブルの調整も重要です。

⑧ 胃薬・風邪薬・マウスウォッシュをやたらに使うな! 抗コリン薬は唾液分泌抑制し、抗菌薬は亜鉛をキレートして排出するため亜鉛欠乏の原因になります。マウスウォッシュとアルコールが水を奪い口が乾きます。

⑨ 柔らかいものばかり食べるな! しっかり噛むことが脳を活性化します。

⑩ 栄養をしっかり摂れ! 体力、免疫力が強くなります。

⑪ 入院しても入れ歯を外すな! 噛めなくなると口の機能が低下し、体が弱ります。

⑫ 口から食べることを諦めるな! 本当に口から食べれない人はわずかで、多くの人は、適切な訓練を受ければ口から食べれるようになります。

死ぬまで噛んで食べるための基本は、“口腔ケア”になります。口腔ケアには、 ①口の機能を維持、向上する機能ケアと②口の環境をよくする器質的ケアと③受ける人と施術者の信頼関係を築くケアがあります。これらの中で最高の口腔ケアが“しっかり噛む”ことと“歯磨き”になります。

しっかり噛んで食べると舌など嚥下に係る60種以上の筋肉群が鍛えられ、唾液の分泌がよくなり消化吸収を助け、脳を刺激し、脳血流を増やすことにより認知症予防にもなります。

歯を磨けば、プラークの原因となる食べカスを除去することができ、口の中が刺激され、サブスタンスPという神経伝達物質が分泌され、飲み込みや咳反射が正常に行われます。口腔内細菌を減らす目的であれば、歯磨きは就寝前と起床時がよいとされます。

唾液には、副交感神経の支配を受ける耳下腺からでる漿液性唾液(サラサラ)と交感神経の支配を受ける顎下腺と舌下腺からでる粘液性唾液(ネバネバ)の2種類があります。この2種類が自律神経調節により一日1~1.5L分泌されており、殺菌、抗菌、消化作用、粘膜保護作用、歯の再石灰化、PH緩衝作用など様々な作用を発揮します。唾液がなければ食塊を飲みこめないし、味も感じません。

唾液分泌が減る原因としては、病気(糖尿病など生活習慣病、シェーグレン症候群など)、加齢、閉経、薬物などがあります。唾液の分泌が悪い人は、唾液腺マッサージも有効です。

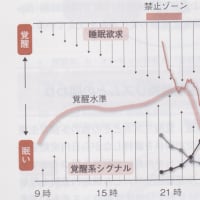

高齢者では、嚥下障害があると死因の一つである誤嚥性肺炎が心配になります。そのためかつては、医療者は経口摂取を禁止し、鼻から胃まで挿入した管や胃ろうから栄養補給をすることが多くありました。しかし、誤嚥性肺炎は飲食が原因ではなく夜間睡眠中の唾液の誤嚥が原因であることが明らかになり、口腔内ケアの重要性が認識され、経口摂取が見直されてきています。

そのためには、医師、歯科医師、看護師、管理栄養師、理学療法士、介護士、福祉用具専門相談員、ケアマネージャー、社会福祉士など多職種連携による食支援サポートが必要になります。

日本はユネスコ無形文化遺産に指定された“和食”に代表される優れた食文化をもつ国です。人生最期を迎えるまで噛んで食べる幸せを大事にしましょう。

参考文献: 五島朋幸『死ぬまで噛んで食べる』光文社新書

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます