今回は、糖尿病の管理についてお話します。

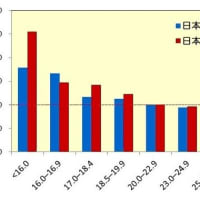

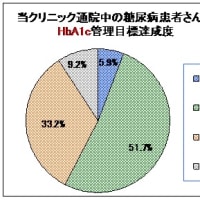

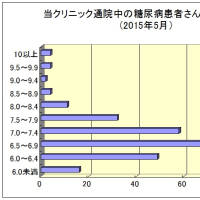

下図は、当クリニックに通院して治療を受けていただいている糖尿病患者さんの今年5月のHbA1c(%)別の人数分布を示しています。内訳は男性162名、女性109名の計271名で、平均年齢は70.2歳です。そしてHbA1cの全体の平均値は7.0%でした。

糖尿病でない方には、HbA1cといってもピンとこないかもしれません。HbA1c(ヘモグロビンエーワンシーと呼びます)とは、過去1~2ヶ月の血糖推移を平均的にみた血糖とは別の指標で、正常では6%未満(6.5%以上で糖尿病と診断されます)です。 ちなみに血糖では、空腹時血糖が126mg/dl以上で糖尿病と診断されます。

さて、糖尿病の管理目標値は、HbA1cではどれくらいでしょう。

日本糖尿病学会では、3段階にわけて目標値を設定しています。

①血糖正常化を目指す際の目標(6.0%未満)

②合併症予防のための目標(7.0%未満)

③治療強化が困難な際の目標(8.0%未満)

当クリニックでは、合併症を予防するための目標(7.0%未満)をクリアしているのは6割弱で、管理不良といわれる8.0%以上の方が1割弱という状況です。

これは一般的な評価であり、年齢、合併症、生活習慣、人生観などにより、個々に目指すコントロール目標は違います。特に高齢者の場合は、低血糖を避けるというのも重要ですからややコントロールはゆるくなります。逆に若い方は、合併症なく長生きするためになるべく厳格にコントロールする必要があります。

血糖コントロールの指標としてよく使われるHbA1cについて、当クリニックの現況を解説しました。この指標は、簡便に測定でき大変有用ですが限界もあります。それは、HbA1cは平均血糖値を推定できる指標であり、血糖変動が多いのか少ないのかの区別できません(健常人の平均血糖値は100mg/dlで日内変動は±15mg/dlです。 ちなみにHbA1c 6.0%というのは平均血糖値が126mg/dl、7.0%は154mg/dl、8.0%は183mg/dl)。また、腎機能低下や貧血があるとHbA1cは低めになります。

従来から知られている糖尿病三大合併症(神経障害、網膜症、腎症)は、細血管障害とも言われ、HbA1cのコントロールが悪くなるにつれて増加していきます。

一方、最近増えている大血管障害(脳卒中や心筋梗塞)は、HbA1cに相関するのではなく、食後高血糖に関係すると考えられています。すなわち血糖変動が大きい方に多いということです。それは、高血糖になると血管内に活性酸素が発生し、その酸化ストレスにより血管内皮が傷害され動脈硬化が進展すると説明されています。

また、血糖管理というと高血糖ばかり気になりますが、治療により低血糖をきたすと交感神経系が活性化して血圧上昇し心血管系合併症が発症したり、低血糖を繰り返すと認知症の進行を早めたりすることがわかっています。

以上のことより、“血糖管理は、量(HbA1cを下げる)だけではなく質(食後高血糖や低血糖を避ける)も重要”と認識されるようになっています。

さらに忘れてならないのは、糖尿病に合併する他の生活習慣病管理の重要性です。動脈硬化の危険因子といわれる、高血圧、脂質異常症、高尿酸血症の治療や禁煙、過度の飲酒制限、運動など生活習慣改善も同時に行う必要があります。

糖尿病というのは、血糖が高いことにより様々な合併症をきたし健康寿命を短くしてしまうことが問題です。当クリニックでも引き続き最適な糖尿病管理を目指して皆様のお役に立ちたいと考えています。

下図は、当クリニックに通院して治療を受けていただいている糖尿病患者さんの今年5月のHbA1c(%)別の人数分布を示しています。内訳は男性162名、女性109名の計271名で、平均年齢は70.2歳です。そしてHbA1cの全体の平均値は7.0%でした。

糖尿病でない方には、HbA1cといってもピンとこないかもしれません。HbA1c(ヘモグロビンエーワンシーと呼びます)とは、過去1~2ヶ月の血糖推移を平均的にみた血糖とは別の指標で、正常では6%未満(6.5%以上で糖尿病と診断されます)です。 ちなみに血糖では、空腹時血糖が126mg/dl以上で糖尿病と診断されます。

さて、糖尿病の管理目標値は、HbA1cではどれくらいでしょう。

日本糖尿病学会では、3段階にわけて目標値を設定しています。

①血糖正常化を目指す際の目標(6.0%未満)

②合併症予防のための目標(7.0%未満)

③治療強化が困難な際の目標(8.0%未満)

当クリニックでは、合併症を予防するための目標(7.0%未満)をクリアしているのは6割弱で、管理不良といわれる8.0%以上の方が1割弱という状況です。

これは一般的な評価であり、年齢、合併症、生活習慣、人生観などにより、個々に目指すコントロール目標は違います。特に高齢者の場合は、低血糖を避けるというのも重要ですからややコントロールはゆるくなります。逆に若い方は、合併症なく長生きするためになるべく厳格にコントロールする必要があります。

血糖コントロールの指標としてよく使われるHbA1cについて、当クリニックの現況を解説しました。この指標は、簡便に測定でき大変有用ですが限界もあります。それは、HbA1cは平均血糖値を推定できる指標であり、血糖変動が多いのか少ないのかの区別できません(健常人の平均血糖値は100mg/dlで日内変動は±15mg/dlです。 ちなみにHbA1c 6.0%というのは平均血糖値が126mg/dl、7.0%は154mg/dl、8.0%は183mg/dl)。また、腎機能低下や貧血があるとHbA1cは低めになります。

従来から知られている糖尿病三大合併症(神経障害、網膜症、腎症)は、細血管障害とも言われ、HbA1cのコントロールが悪くなるにつれて増加していきます。

一方、最近増えている大血管障害(脳卒中や心筋梗塞)は、HbA1cに相関するのではなく、食後高血糖に関係すると考えられています。すなわち血糖変動が大きい方に多いということです。それは、高血糖になると血管内に活性酸素が発生し、その酸化ストレスにより血管内皮が傷害され動脈硬化が進展すると説明されています。

また、血糖管理というと高血糖ばかり気になりますが、治療により低血糖をきたすと交感神経系が活性化して血圧上昇し心血管系合併症が発症したり、低血糖を繰り返すと認知症の進行を早めたりすることがわかっています。

以上のことより、“血糖管理は、量(HbA1cを下げる)だけではなく質(食後高血糖や低血糖を避ける)も重要”と認識されるようになっています。

さらに忘れてならないのは、糖尿病に合併する他の生活習慣病管理の重要性です。動脈硬化の危険因子といわれる、高血圧、脂質異常症、高尿酸血症の治療や禁煙、過度の飲酒制限、運動など生活習慣改善も同時に行う必要があります。

糖尿病というのは、血糖が高いことにより様々な合併症をきたし健康寿命を短くしてしまうことが問題です。当クリニックでも引き続き最適な糖尿病管理を目指して皆様のお役に立ちたいと考えています。