皆様は、BMIという言葉をお聞きになったことはありますか?

BMIとは、Body Mass Indexの略で、健康診断で使用される体格の指標です。

具体的には、体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)で計算され、正常は22前後とされます。

BMIが25以上は肥満、逆に18.5未満は低体重(やせ)と診断されます。

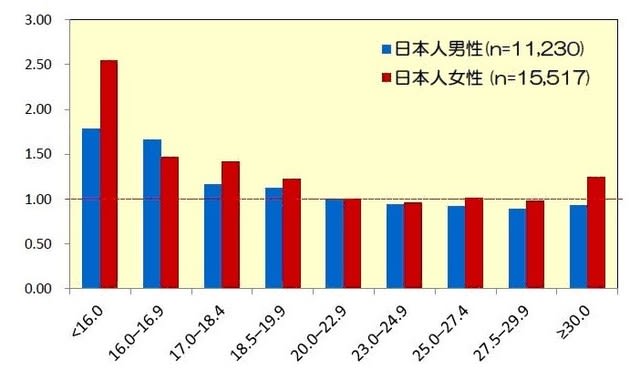

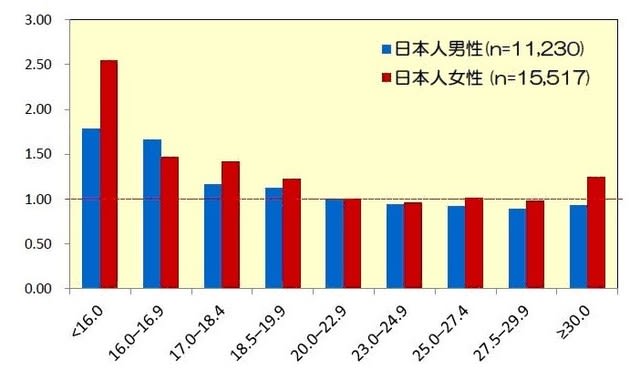

一般的には、BMI 22前後が、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病の罹患率が低く、肥満になればなるほど生活習慣病のリスクが高くなり、総死亡率が高くなることが様々な疫学研究で明らかにされています。したがって、BMIが25以上の方は生活習慣に気をつけ減量するように指導されます。実際に、40~59歳の中年日本人を対象とした研究では、男性はBMI 23~27で、女性はBMI 19~25あたりで死亡リスクが最も低いことがわかっています。

しかし、65歳以上のいわゆる高齢者では、BMIが低値(やせ)だとかえって総死亡率が高いことがわかってきました。これがBMIパラドックスとよばれる事象です。下図は、65~79歳の高齢日本人を11年間フォローした時の総死亡率(縦軸)とBMI(横軸)の関係です。

グラフを見てお分かりの通り、総死亡率が低いのはBMIが20~30の間であり、20未満では、BMIが低くなる(やせがすすむ)ほど死亡率が上昇してきます。

では、なぜ高齢者ではやせの方が死亡率が高いのでしょう。

一つには、中年の肥満者は高齢者になる前に病気で死亡していた可能性があります。あるいは、ガンでやせて亡くなる方も多いと思います。しかしそれ以上に、高齢者では、やせている人ほど栄養摂取が不良で、筋力低下や免疫力低下がおこり全体的に虚弱になっていることが考えられます。この虚弱状態を“フレイル”と呼び、将来介護が必要となる予備群とも考えられています。

気をつけていただきたいのは、高齢者は肥満であってもいいと短絡的に考えることもできません。高度の肥満者は、正常体重者に比し、フレイルの割合が多く、身体能力が低下している人が多いというデータもあるからです。

“フレイル”の最大の要因は、筋肉減少症(サルコペニアと呼ばれます)です。一般にヒトの筋肉量は40歳代より低下が始まり(年に0.5%づつ減少)、65歳からは減少率が増大し、80歳までに30~40%低下します(減少分は脂肪に置き換えられます)。筋肉は蛋白質で構成されていますから、食事から十分な蛋白質を摂取し、運動して筋力を維持することが非常に重要になってきます。

高齢者では、若年者と同様にたんぱく質を摂取しても、筋細胞での筋蛋白合成が進みにくいため、1日を通して満遍なく、より多くの蛋白質を摂取する必要があるとされます(0.85~1.0g/kg/日)。

運動に関しては、たとえ十分量の蛋白質を摂取しても運動不足であれば、フレイルが進行する恐れがあると考えられています。筋トレより有酸素運動(軽く汗をかいて息がはずむぐらい)の方が筋肉量維持にはより有効と考えられています。

さらに最近では、口腔サルコペニアを基盤とする“オーラルフレイル”の概念が提唱されています。口に関する些細な衰え(歯が少ない、噛む力が弱い、むせる、滑舌の低下など)が、食べる機能を障害し、さらには心身の機能低下につながるという負の連鎖が生じるという考えです。

一方、身体活動(運動習慣)をしていなくても、文化活動や地域活動ができていれば“フレイル”になりにくいということもわかっています。

いずれにしろ、“フレイル”を予防することが健康長寿につながります。

話を元に戻します。中年までは、生活習慣病(メタボ)予防のためエネルギー制限が必要ですが、高齢者になるとフレイル・サルコペニア予防のために高蛋白質・高ビタミンなど適切なエネルギーを摂取するという、ギアチェンジが大事ということです。

ただしこの考え方は、一般論であり、糖尿病や腎機能障害などすでに病気のある人には個別に対応しなければならないことを付け加えます。

参考文献:厚生労働省HP 『多目的コホート研究(JPHC study)』より

Tamakoshi A ら Obesity(Silver Spring). 2010;18:362-9

BMIとは、Body Mass Indexの略で、健康診断で使用される体格の指標です。

具体的には、体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)で計算され、正常は22前後とされます。

BMIが25以上は肥満、逆に18.5未満は低体重(やせ)と診断されます。

一般的には、BMI 22前後が、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病の罹患率が低く、肥満になればなるほど生活習慣病のリスクが高くなり、総死亡率が高くなることが様々な疫学研究で明らかにされています。したがって、BMIが25以上の方は生活習慣に気をつけ減量するように指導されます。実際に、40~59歳の中年日本人を対象とした研究では、男性はBMI 23~27で、女性はBMI 19~25あたりで死亡リスクが最も低いことがわかっています。

しかし、65歳以上のいわゆる高齢者では、BMIが低値(やせ)だとかえって総死亡率が高いことがわかってきました。これがBMIパラドックスとよばれる事象です。下図は、65~79歳の高齢日本人を11年間フォローした時の総死亡率(縦軸)とBMI(横軸)の関係です。

グラフを見てお分かりの通り、総死亡率が低いのはBMIが20~30の間であり、20未満では、BMIが低くなる(やせがすすむ)ほど死亡率が上昇してきます。

では、なぜ高齢者ではやせの方が死亡率が高いのでしょう。

一つには、中年の肥満者は高齢者になる前に病気で死亡していた可能性があります。あるいは、ガンでやせて亡くなる方も多いと思います。しかしそれ以上に、高齢者では、やせている人ほど栄養摂取が不良で、筋力低下や免疫力低下がおこり全体的に虚弱になっていることが考えられます。この虚弱状態を“フレイル”と呼び、将来介護が必要となる予備群とも考えられています。

気をつけていただきたいのは、高齢者は肥満であってもいいと短絡的に考えることもできません。高度の肥満者は、正常体重者に比し、フレイルの割合が多く、身体能力が低下している人が多いというデータもあるからです。

“フレイル”の最大の要因は、筋肉減少症(サルコペニアと呼ばれます)です。一般にヒトの筋肉量は40歳代より低下が始まり(年に0.5%づつ減少)、65歳からは減少率が増大し、80歳までに30~40%低下します(減少分は脂肪に置き換えられます)。筋肉は蛋白質で構成されていますから、食事から十分な蛋白質を摂取し、運動して筋力を維持することが非常に重要になってきます。

高齢者では、若年者と同様にたんぱく質を摂取しても、筋細胞での筋蛋白合成が進みにくいため、1日を通して満遍なく、より多くの蛋白質を摂取する必要があるとされます(0.85~1.0g/kg/日)。

運動に関しては、たとえ十分量の蛋白質を摂取しても運動不足であれば、フレイルが進行する恐れがあると考えられています。筋トレより有酸素運動(軽く汗をかいて息がはずむぐらい)の方が筋肉量維持にはより有効と考えられています。

さらに最近では、口腔サルコペニアを基盤とする“オーラルフレイル”の概念が提唱されています。口に関する些細な衰え(歯が少ない、噛む力が弱い、むせる、滑舌の低下など)が、食べる機能を障害し、さらには心身の機能低下につながるという負の連鎖が生じるという考えです。

一方、身体活動(運動習慣)をしていなくても、文化活動や地域活動ができていれば“フレイル”になりにくいということもわかっています。

いずれにしろ、“フレイル”を予防することが健康長寿につながります。

話を元に戻します。中年までは、生活習慣病(メタボ)予防のためエネルギー制限が必要ですが、高齢者になるとフレイル・サルコペニア予防のために高蛋白質・高ビタミンなど適切なエネルギーを摂取するという、ギアチェンジが大事ということです。

ただしこの考え方は、一般論であり、糖尿病や腎機能障害などすでに病気のある人には個別に対応しなければならないことを付け加えます。

参考文献:厚生労働省HP 『多目的コホート研究(JPHC study)』より

Tamakoshi A ら Obesity(Silver Spring). 2010;18:362-9