朝ベッドから起き上がった瞬間にぐらっと目が回った、雲の上を歩いているようなふわふわした感じ、激しいめまいと嘔気が続き起き上がれなくなったなど「めまい」にもいろいろな種類があります。今回は「めまい」を取り上げます。

体がバランスをとって、立ったり座ったり歩いたりするには、「平衡機能」が必要です。平衡機能は、視覚(目)、前庭器(耳)、深部感覚刺激(足の裏)から集まる情報を小脳で集約し、それを全身の中枢である大脳が統括することにより保たれています。そして、これらのどこかが障害されることにより平衡機能が上手く働かなくなった時に「めまい」が生じます。

「めまい」を症状別に分類すると、

① 回転性めまい(視界がグルグル回る) 三半規管の障害がほとんど

② 浮動性めまい(体がフワフワする) 回転性めまいの慢性期、加齢、耳石器の異常

③ 動揺性めまい(体が揺れている気がする) 加齢、三半規管の機能低下、小脳の障害

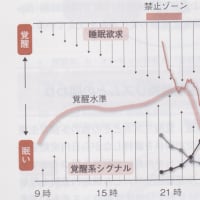

④ 立ちくらみ(立ち上がった時にフラーッとする) 耳や脳の異常のほか自律神経失調症、貧血、睡眠不足、疲労などが原因

に分けられます。

さらに、中枢性(脳)めまいと末梢性(内耳)めまいに分類することもあります。

かつては、めまいといえば、メニエール病が有名でしたが、実際はその頻度は多くありません。原因は、内耳の内リンパ液の過剰で、激しい回転性のめまいとともに耳鳴り、難聴をきたします。

最近よく耳にするめまいとしては、良性発作性頭位めまいがあります。これは内耳の耳石器にある耳石が剥がれて三半規管内を浮遊することにより起こるめまいです。頭の位置を変えたときに数十秒から数分で改善することが多く、嘔吐をともなうこともあります。この病気は、浮遊耳石置換法が効果を発揮します。

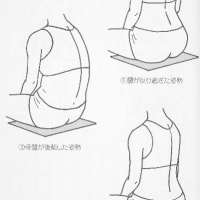

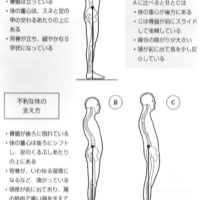

またこの病気とよく間違われるものとして、脳血流低下による中枢性発作性頭位めまいも知られています。これは高齢者に多い動脈硬化やストレートネックや後彎など頸椎の異常により脳への血管が細くなるあるいは圧迫されて生じます。具体的には、脳幹の前庭神経核や小脳下部の前庭小脳の血流障害により、内耳の障害と同様の回転性あるいは非回転性めまいが起こります。

その他、内耳の炎症による前庭神経炎、片頭痛に伴うめまい、椎骨脳底動脈循環不全、脱水、低血糖、高血糖、貧血などめまいを来す疾患は多岐にわたります。

さて、「めまい」はどのように回復していくのでしょう。一般的には、平衡感覚の左右アンバランスがめまいの原因であるため、内耳の異常が改善されるあるいは視覚や深部感覚の情報を活用してアンバランスが代償されるとめまいは終息します。言い換えると、片側の前庭器(三半規管、耳石器)の機能低下が改善されるか、目と足の裏の情報を活用して耳の機能低下を小脳でカバーする(中枢代償)ことにより回復してきます。

めまいの診断・検査は、問診、フレンツェル眼鏡・赤外線CCDカメラによる眼振の検査、頭頸部画像検査によりおこなわれます。特に高齢者であれば、頸椎X線検査による頸椎の異常の有無、頭部MRI&MRAによる脳の血流の評価が重要です。ただし、血行不良のような軽度の異常は現在のMR装置では検出困難です。

めまいの治療には、主に血流改善目的で抗めまい薬(メリスロン、セファドール、カルナクリン、セロクラール、ケタスなど)、代謝改善薬(アデホス)、筋弛緩作用のある肩こり薬(テルネリン、ミオナール)、酔い止め(トラベルミン)、漢方薬(苓桂朮甘湯、半夏白朮天麻湯、五苓散など)、抗ヘルペス薬、ビタミンDの内服薬が用いられます。その他、首・肩こりのツボ(風池、天柱、肩井)に対する鍼・灸、低周波・遠赤外線・赤外線などの物理療法、理学療法として浮遊耳石置換法やめまいのリハビリも有効です。

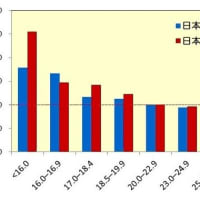

めまいの予防として、①生活習慣の改善(高血圧、糖尿病、脂質異常症、内臓肥満、喫煙など)②姿勢の改善(うつむき姿勢を避ける、肩・首のこりを放置しない)③過労・ストレスを避ける、などがあります。

めまいは、耳(内耳)の異常だけでなく、脳や頸椎など様々な部位の異常が原因で生じます。すなわち、めまいは耳鼻咽喉科、内科、神経内科、脳神経外科、整形外科など専門の異なる領域にまたがる疾患で、時に診断・治療に難渋し、「めまい難民」になる可能性もあります。「たかがめまい、されどめまい」です。私も、かかりつけ医として、適切なアドバイスができるようさらに勉強したいと思います。

参考文献:新井基洋『めまいは自分で治せる』マキノ出版

中山杜人『なかなか治らないめまいが治る』さくら舎

体がバランスをとって、立ったり座ったり歩いたりするには、「平衡機能」が必要です。平衡機能は、視覚(目)、前庭器(耳)、深部感覚刺激(足の裏)から集まる情報を小脳で集約し、それを全身の中枢である大脳が統括することにより保たれています。そして、これらのどこかが障害されることにより平衡機能が上手く働かなくなった時に「めまい」が生じます。

「めまい」を症状別に分類すると、

① 回転性めまい(視界がグルグル回る) 三半規管の障害がほとんど

② 浮動性めまい(体がフワフワする) 回転性めまいの慢性期、加齢、耳石器の異常

③ 動揺性めまい(体が揺れている気がする) 加齢、三半規管の機能低下、小脳の障害

④ 立ちくらみ(立ち上がった時にフラーッとする) 耳や脳の異常のほか自律神経失調症、貧血、睡眠不足、疲労などが原因

に分けられます。

さらに、中枢性(脳)めまいと末梢性(内耳)めまいに分類することもあります。

かつては、めまいといえば、メニエール病が有名でしたが、実際はその頻度は多くありません。原因は、内耳の内リンパ液の過剰で、激しい回転性のめまいとともに耳鳴り、難聴をきたします。

最近よく耳にするめまいとしては、良性発作性頭位めまいがあります。これは内耳の耳石器にある耳石が剥がれて三半規管内を浮遊することにより起こるめまいです。頭の位置を変えたときに数十秒から数分で改善することが多く、嘔吐をともなうこともあります。この病気は、浮遊耳石置換法が効果を発揮します。

またこの病気とよく間違われるものとして、脳血流低下による中枢性発作性頭位めまいも知られています。これは高齢者に多い動脈硬化やストレートネックや後彎など頸椎の異常により脳への血管が細くなるあるいは圧迫されて生じます。具体的には、脳幹の前庭神経核や小脳下部の前庭小脳の血流障害により、内耳の障害と同様の回転性あるいは非回転性めまいが起こります。

その他、内耳の炎症による前庭神経炎、片頭痛に伴うめまい、椎骨脳底動脈循環不全、脱水、低血糖、高血糖、貧血などめまいを来す疾患は多岐にわたります。

さて、「めまい」はどのように回復していくのでしょう。一般的には、平衡感覚の左右アンバランスがめまいの原因であるため、内耳の異常が改善されるあるいは視覚や深部感覚の情報を活用してアンバランスが代償されるとめまいは終息します。言い換えると、片側の前庭器(三半規管、耳石器)の機能低下が改善されるか、目と足の裏の情報を活用して耳の機能低下を小脳でカバーする(中枢代償)ことにより回復してきます。

めまいの診断・検査は、問診、フレンツェル眼鏡・赤外線CCDカメラによる眼振の検査、頭頸部画像検査によりおこなわれます。特に高齢者であれば、頸椎X線検査による頸椎の異常の有無、頭部MRI&MRAによる脳の血流の評価が重要です。ただし、血行不良のような軽度の異常は現在のMR装置では検出困難です。

めまいの治療には、主に血流改善目的で抗めまい薬(メリスロン、セファドール、カルナクリン、セロクラール、ケタスなど)、代謝改善薬(アデホス)、筋弛緩作用のある肩こり薬(テルネリン、ミオナール)、酔い止め(トラベルミン)、漢方薬(苓桂朮甘湯、半夏白朮天麻湯、五苓散など)、抗ヘルペス薬、ビタミンDの内服薬が用いられます。その他、首・肩こりのツボ(風池、天柱、肩井)に対する鍼・灸、低周波・遠赤外線・赤外線などの物理療法、理学療法として浮遊耳石置換法やめまいのリハビリも有効です。

めまいの予防として、①生活習慣の改善(高血圧、糖尿病、脂質異常症、内臓肥満、喫煙など)②姿勢の改善(うつむき姿勢を避ける、肩・首のこりを放置しない)③過労・ストレスを避ける、などがあります。

めまいは、耳(内耳)の異常だけでなく、脳や頸椎など様々な部位の異常が原因で生じます。すなわち、めまいは耳鼻咽喉科、内科、神経内科、脳神経外科、整形外科など専門の異なる領域にまたがる疾患で、時に診断・治療に難渋し、「めまい難民」になる可能性もあります。「たかがめまい、されどめまい」です。私も、かかりつけ医として、適切なアドバイスができるようさらに勉強したいと思います。

参考文献:新井基洋『めまいは自分で治せる』マキノ出版

中山杜人『なかなか治らないめまいが治る』さくら舎