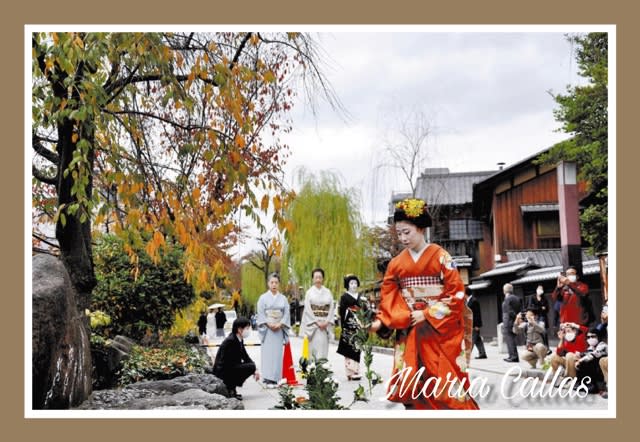

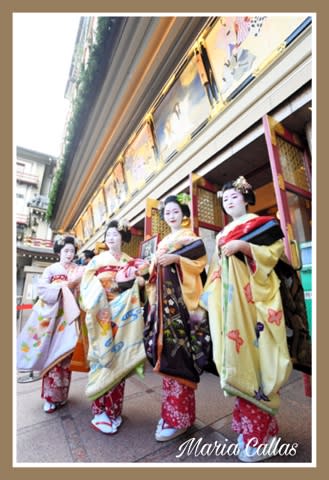

毎年12月に行われている京都・南座の顔見世😊

年末らしく華やかな演目が舞台で繰り広げられますが、この1ヶ月近くにわたる顔見世の中でもひときわ人気なものが、舞台に華やかさを添える「花街総見」といわれる行事♪

12月上旬の5日間で行われるもので、京都に5つある花街が、それぞれの街ごとに日程を変えて、芸舞妓や花街関係者総出で舞台を鑑賞する恒例行事です❤️

たくさんの芸舞妓さんたちがお座敷姿で桟敷席に座り、公演に花を添えました💕

歌舞伎の舞台を見ることで芸の勉強をするための行事でもありますが、もともと梨園と花街というのは古くから関係が深く、歌舞伎役者さんたちは花街のご贔屓さんでもありますので、そちらの意味合いが深いようですね😊

(写真は報道系サイトからお借りしました)

(写真は報道系サイトからお借りしました)

この舞台を鑑賞したあとには、芸舞妓さん達が歌舞伎役者さんの楽屋を訪れて、舞妓さんは12月の花簪である「まねき」を模した簪の木札の部分に、ご贔屓筋や自分の好きな役者さんにサインをしてもらいます。立方さんは墨で、女形さんは紅でサインをされるのだそうです❤️

そのためにこの簪は毎年新しいものを用意するようで、それも大変ですが…💦

この花街総見は、今年は日の祇園甲部から始まり、祇園東、先斗町、宮川町、上七軒と続きます♪

頑張ってこの日のチケット🎫を取るのも手ですが、上演前に入り口に大勢の芸舞妓さんが集まりますので、その様子を眺めるだけでも楽しそうですね✨