セミナーや研修の講師をすることがある。その中でも、公的機関のセミナー講師をしていてよく思うことがある。

公的機関のセミナー等は、参加費が無料のことが多いが、それは主催者側が経費を負担している(税金を使っている)という意識を忘れないこと。どういうことかというと、まず主催者の意向や要望を踏まえた内容にするように、こちらのアイデアを提案しながらも丁寧な打ち合わせをすることだろう。また、参加者に対しては公平であることやマナーをきちんとすることが大事だと思う。テーマに対しても様々な捉え方や考え方の参加者がおり、中にはセミナーの主旨に合わない参加者もいることがある。それでも、来てくれたことをねぎらい、なるべく帰る時には来てみて良かったと思われるようにしたい。時々、自分が主催者でないのに講師という立場を利用して参加者に仕事の営業をかけるような立場をわきまえない者もいるが、そんな態度は見られていて次のオファーはかからなくなる。

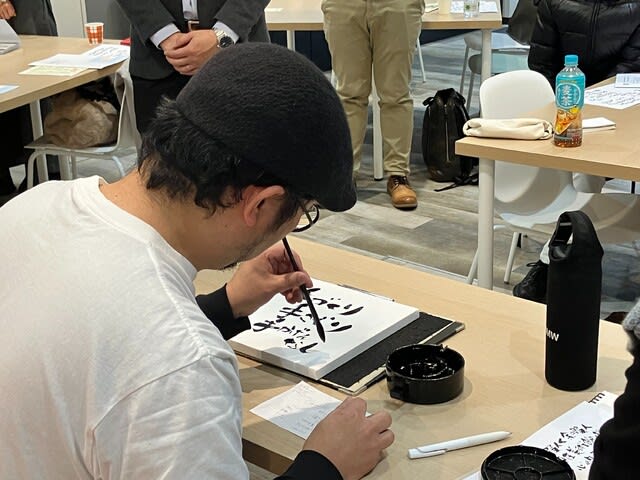

先日も公的機関主催で地元での起業に関するセミナーの講師をした。講師というよりは、イベント(クイズやワークショップ)を進行し、参加者の意見交換や交流を促進するファシリテーターのような意識でやった。これまでと同様に講師二人態勢でスタッフも巻き込みながらやったが、あくまでもイベントの主役は参加者で、できるだけ楽しく役に立つ場づくりをするのがこちらの役割と考えてやった。

そうすると、終了前に聞く参加者の感想やアンケートの記載も好評。「楽しかった」「やる気になった」と。また、不十分だったり気がつかなかったりしたことの指摘もあったりする。プラスの評価もうれしいが、コメントを書いてくれることもありがたいと考えている。もちろん、テーマや主旨に沿って伝えるべきことは伝え、事前の打ち合わせ通りにやることはやったうえでのこと。

セミナーや研修の主旨や内容によって講師の役割は変わるが、講師が上から目線になったり、自己主張が強すぎたりすると、参加者は見透かしていて、その時間はつまらないものになる。肩の力を抜いて、参加者と共に学び気づきを得る時間と場づくりをしているという意識をこれからも持った方が、講師の仕事も楽しくなる。講師が楽しそうにしていると、参加者同士の意見交換や交流も活発になる。多くの参加者は、講師の話を一方的に聞く時間よりも、そういう場を求めているように思う。

そんな場づくりのノウハウがあるわけではないが、講師も参加者も全員で「あいさつで始めて、あいさつで終わる」という姿勢は続けている。特に初めのあいさつで、場の雰囲気が変わるように思う。あとは参加者の様子や場の空気を見ながら、柔軟に、ブレずに、精一杯やり続けることだと思う。