群馬県はものすごく地盤沈下中です。

災害ではなく、

群馬県外からの認識や、実力の低下です。

例えばこんな状況です。

・前橋市は5年連続で県庁所在地路線価最下位

・群馬県は日経リサーチ地域ブランド調査で

2回(2008年、2010年)連続で最下位

・群馬県はブランド総合研究所の2011年魅力度ランキング44位

・前橋駅前一等地にある元ヨーカドーのビルは空き屋のまま

群馬県の人口は200万人ほどですが、

60万人ほどの鳥取県よりも

県庁所在地の路線価が低いのです。

確かに空きビルも多いように感じます。

しかし、

不思議なことに、県庁をはじめ公務員の方や政治家の方は、

この状況に切実な危機感を持っているようには見えません。

だからこそ最下位であり、それが続いているのかもしれません。

自民党政権時代から道州制は議論されています。

民主党の政権でも、昨年「地域主権戦略大綱」が閣議決定され

道州制も視野に入れると書かれています。

州の枠組み案はたくさん出ています。

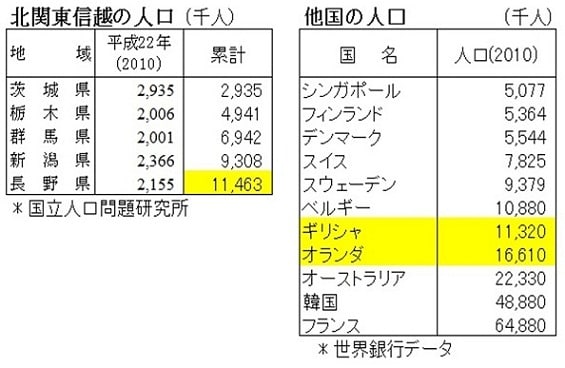

その中で地方制度調査会は

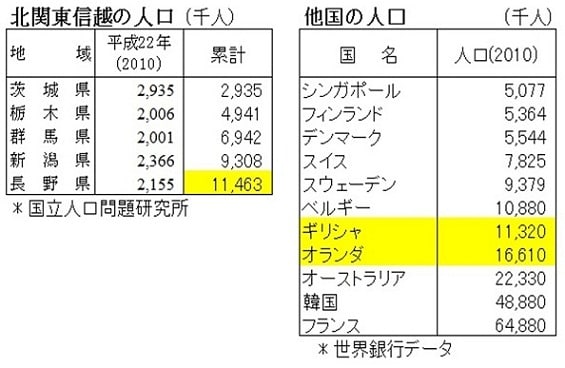

「北関東信越州」案を出しています。

つまり、茨城、栃木、群馬の北関東3県+信州と越後です。

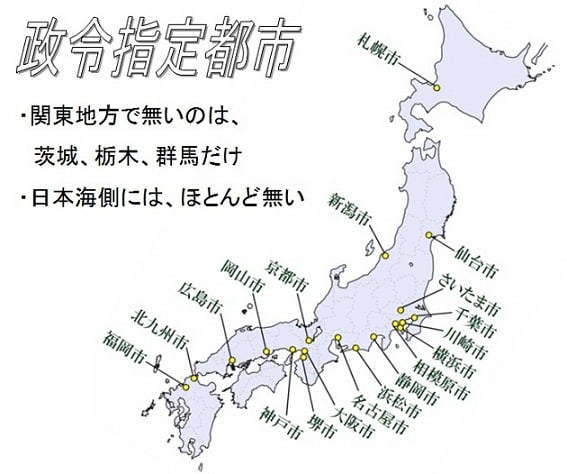

もしこの枠組みで州の話が進むと、

その中で現在、政令指定都市なのは新潟市だけです。

高崎・前橋地区は、地理的にも州構想の中央で、

高速道路や新幹線の分岐点から見ても

有力な位置にあるのですが、

このままでは州都争いのレースに参加すらできません。

新潟県と新潟市は、

今年の1月に、知事と市長が新潟州構想について

共同会見まで行いました。

ちゃくちゃくと準備を進めています。

日本の総人口は減少に転じ、

今後100年以上減り続けます。

今でさえ、群馬県はブランド力が全国最下位なのに、

もし州都が新潟市になれば、群馬全体が

(仮称)北関東信越州のたんなる、

いち地方の辺境でしかなくなります。

ますます地盤沈下です。

近年では、人口が70万人あれば

政令指定都市になれます。

群馬地域の可能性を検討すると、

次のとおりです。

なんと前橋市と高崎市の2市が合併するだけで

70万人を超えるのです。

新潟市は13の自治体が合併しました。

たった2市の合併で足りるとは、こんな単純な

ケースはあまりないのではないでしょうか。

群馬の場合、別の市も加われば

どうどうの100万都市も可能です。

全ての地域が人口が増えたり、

経済が活発になることはできません。

しかし、道州制が本格化したときに

政令指定都市になっていなければ、

州都誘致のレースにならないのです。

せっかく十分な人口や交通、地理的な好条件を持ちながら

みすみす指をくわえているのは、ばかげています。

いったん州都になれば、相当の期間の繁栄が約束されます。

本来は、群馬県庁の企画課あたりが

群馬地域全体の振興・浮上のために、

将来を見越して取り組み、旗を振っているべき仕事です。

「群馬県庁は、もし県内に政令指定都市が誕生すると、

自分の権限が及ぶ範囲が少なくなるので、

それがいやでじゃましている」、

という説を耳にしたことがありますが、

そんなことはありませんよね?

行政が消極的でも、

政治家は、群馬地域の発展のために、

将来取り残されないように、

率先して取り組むべきだと考えます。

昨年5月に公表された産業関連表によれは、

平成17年の群馬県の産業別生産額の割合は次のとおりです。

1次産業 1.6%(農林水産業等)

2次産業 53.0%(製造業、建築業等)

3次産業 45.4%(サービス業:小売、運送、飲食、宿泊、教育、介護、医療等)

国立社会保障・人口問題研究所の予測によれば、

100年後には日本の人口は現在の三分の一に激減します。

1次産業や2次産業は、製品を海外の市場へ輸出できますが、

3次産業はサービス業なので、お客がいないことにはどうにもなりません。

このことからも、

道州制が実現した時には、

群馬県内に州都があるのと無いのでは

大違いなのです。

また、市町村合併はすぐにはできません。

時間がかかります。

先のことを見通して、準備を進めなければ

間に合いません。

ランキングが全国最下位でも、かまわない。

田舎として暮らしていければ、

人口が減ろうとお店がなくなろうとかまわない。

用があれば雪の中の新潟市まで行きます、

という考えの方ばかりなら、そういう道もあります。

私としては、群馬県は

せっかく州都を誘致できるだけの

人口と地理的、交通的な好条件を持っているのに、

無為に時間を浪費するのは、考えられないくらい

もったいないことだと思います。

ぜひ、多くの方の御理解、御賛同を得て

この取り組みを進めたいと思います。

道州制は、

都道府県の単なる合併や、

区域の拡大ではありません。

現在の企業活動はボーダーレスとなりました。

国境に関係なく、経済活動を行い、

人も製品もお金も動きます。

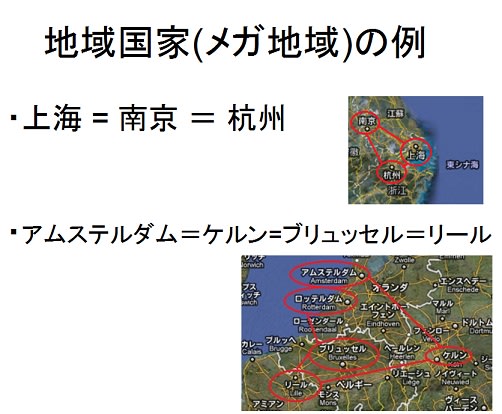

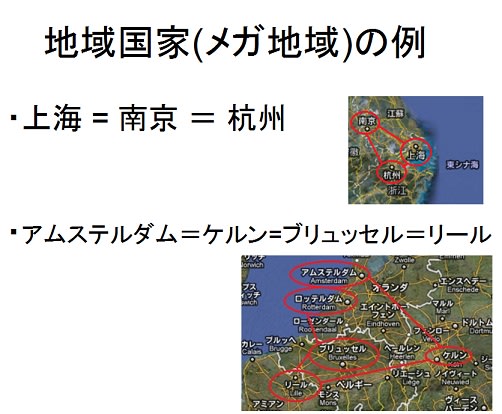

その経済活動は、

「メガ地域」と呼ばれる巨大な産業集積地域が主役です。

世界には今、40あるそうです。

宇宙から見た光の集まった場所がそれです。

人口規模や経済力から見て

その最適な経済活動の単位が

日本では同州に当たるのです。

日本は発展途上国段階は終わりました。

「道州制」とは、国の一律な中央統制は止めて、

各地域にできる限り国の権限を移し、

地域にあった戦略で、機動的に対処することで、

世界から企業や資金を呼び込もうという戦略なのです。

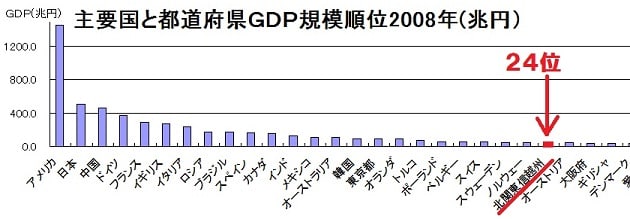

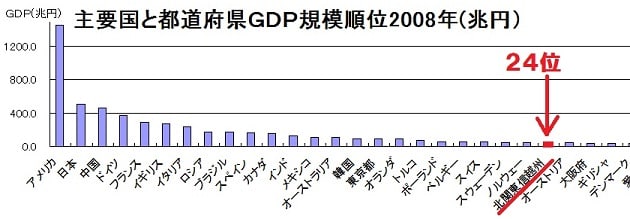

かりに北関東信越が州になると

その経済規模は、世界の国と比べると

2008年のデータでは、なんと24位です。

立派に一国レベルの経済活動、

経済振興を行える規模なのです。

ちなみに、

関東地方で政令指定都市がないのは、

茨城、栃木、群馬の三県だけです。

水戸市は「50万都市構想」を持っていて

政令指定都市の将来展望もあります。

宇都宮市は「政令指定都市」を視野に、

河内町と合併協議。宇都宮都市圏の人口は約90万人。

群馬にとっては脅威です。

群馬は何をしている!

群馬地域の振興のためには、

ぜひ州都を誘致したいところですが、ここまで書いてきて

これほどまで時代に乗り遅れ、危機感も持てない地域に

州都が来てしまったら、どうなるのか不安になりました。

今のままの行政や政治では、

州都が群馬に来ることは、

群馬にとっては良いことかもしれませんが、

州全体にとっては不幸かもしれません。

そんなことのないように奮起を祈ります。

災害ではなく、

群馬県外からの認識や、実力の低下です。

例えばこんな状況です。

・前橋市は5年連続で県庁所在地路線価最下位

・群馬県は日経リサーチ地域ブランド調査で

2回(2008年、2010年)連続で最下位

・群馬県はブランド総合研究所の2011年魅力度ランキング44位

・前橋駅前一等地にある元ヨーカドーのビルは空き屋のまま

群馬県の人口は200万人ほどですが、

60万人ほどの鳥取県よりも

県庁所在地の路線価が低いのです。

確かに空きビルも多いように感じます。

しかし、

不思議なことに、県庁をはじめ公務員の方や政治家の方は、

この状況に切実な危機感を持っているようには見えません。

だからこそ最下位であり、それが続いているのかもしれません。

自民党政権時代から道州制は議論されています。

民主党の政権でも、昨年「地域主権戦略大綱」が閣議決定され

道州制も視野に入れると書かれています。

州の枠組み案はたくさん出ています。

その中で地方制度調査会は

「北関東信越州」案を出しています。

つまり、茨城、栃木、群馬の北関東3県+信州と越後です。

もしこの枠組みで州の話が進むと、

その中で現在、政令指定都市なのは新潟市だけです。

高崎・前橋地区は、地理的にも州構想の中央で、

高速道路や新幹線の分岐点から見ても

有力な位置にあるのですが、

このままでは州都争いのレースに参加すらできません。

新潟県と新潟市は、

今年の1月に、知事と市長が新潟州構想について

共同会見まで行いました。

ちゃくちゃくと準備を進めています。

日本の総人口は減少に転じ、

今後100年以上減り続けます。

今でさえ、群馬県はブランド力が全国最下位なのに、

もし州都が新潟市になれば、群馬全体が

(仮称)北関東信越州のたんなる、

いち地方の辺境でしかなくなります。

ますます地盤沈下です。

近年では、人口が70万人あれば

政令指定都市になれます。

群馬地域の可能性を検討すると、

次のとおりです。

なんと前橋市と高崎市の2市が合併するだけで

70万人を超えるのです。

新潟市は13の自治体が合併しました。

たった2市の合併で足りるとは、こんな単純な

ケースはあまりないのではないでしょうか。

群馬の場合、別の市も加われば

どうどうの100万都市も可能です。

全ての地域が人口が増えたり、

経済が活発になることはできません。

しかし、道州制が本格化したときに

政令指定都市になっていなければ、

州都誘致のレースにならないのです。

せっかく十分な人口や交通、地理的な好条件を持ちながら

みすみす指をくわえているのは、ばかげています。

いったん州都になれば、相当の期間の繁栄が約束されます。

本来は、群馬県庁の企画課あたりが

群馬地域全体の振興・浮上のために、

将来を見越して取り組み、旗を振っているべき仕事です。

「群馬県庁は、もし県内に政令指定都市が誕生すると、

自分の権限が及ぶ範囲が少なくなるので、

それがいやでじゃましている」、

という説を耳にしたことがありますが、

そんなことはありませんよね?

行政が消極的でも、

政治家は、群馬地域の発展のために、

将来取り残されないように、

率先して取り組むべきだと考えます。

昨年5月に公表された産業関連表によれは、

平成17年の群馬県の産業別生産額の割合は次のとおりです。

1次産業 1.6%(農林水産業等)

2次産業 53.0%(製造業、建築業等)

3次産業 45.4%(サービス業:小売、運送、飲食、宿泊、教育、介護、医療等)

国立社会保障・人口問題研究所の予測によれば、

100年後には日本の人口は現在の三分の一に激減します。

1次産業や2次産業は、製品を海外の市場へ輸出できますが、

3次産業はサービス業なので、お客がいないことにはどうにもなりません。

このことからも、

道州制が実現した時には、

群馬県内に州都があるのと無いのでは

大違いなのです。

また、市町村合併はすぐにはできません。

時間がかかります。

先のことを見通して、準備を進めなければ

間に合いません。

ランキングが全国最下位でも、かまわない。

田舎として暮らしていければ、

人口が減ろうとお店がなくなろうとかまわない。

用があれば雪の中の新潟市まで行きます、

という考えの方ばかりなら、そういう道もあります。

私としては、群馬県は

せっかく州都を誘致できるだけの

人口と地理的、交通的な好条件を持っているのに、

無為に時間を浪費するのは、考えられないくらい

もったいないことだと思います。

ぜひ、多くの方の御理解、御賛同を得て

この取り組みを進めたいと思います。

道州制は、

都道府県の単なる合併や、

区域の拡大ではありません。

現在の企業活動はボーダーレスとなりました。

国境に関係なく、経済活動を行い、

人も製品もお金も動きます。

その経済活動は、

「メガ地域」と呼ばれる巨大な産業集積地域が主役です。

世界には今、40あるそうです。

宇宙から見た光の集まった場所がそれです。

人口規模や経済力から見て

その最適な経済活動の単位が

日本では同州に当たるのです。

日本は発展途上国段階は終わりました。

「道州制」とは、国の一律な中央統制は止めて、

各地域にできる限り国の権限を移し、

地域にあった戦略で、機動的に対処することで、

世界から企業や資金を呼び込もうという戦略なのです。

かりに北関東信越が州になると

その経済規模は、世界の国と比べると

2008年のデータでは、なんと24位です。

立派に一国レベルの経済活動、

経済振興を行える規模なのです。

ちなみに、

関東地方で政令指定都市がないのは、

茨城、栃木、群馬の三県だけです。

水戸市は「50万都市構想」を持っていて

政令指定都市の将来展望もあります。

宇都宮市は「政令指定都市」を視野に、

河内町と合併協議。宇都宮都市圏の人口は約90万人。

群馬にとっては脅威です。

群馬は何をしている!

群馬地域の振興のためには、

ぜひ州都を誘致したいところですが、ここまで書いてきて

これほどまで時代に乗り遅れ、危機感も持てない地域に

州都が来てしまったら、どうなるのか不安になりました。

今のままの行政や政治では、

州都が群馬に来ることは、

群馬にとっては良いことかもしれませんが、

州全体にとっては不幸かもしれません。

そんなことのないように奮起を祈ります。

日本の道州制の必要について

語っているページをご紹介します。

「道州制に移行しなくてはいけない真の理由」

経営コンサルタント 大前 研一氏

2006年11月8日

http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/column/a/55/index.html

コメントありがとうございます。

このレポートは、かなり力を入れて作成しました。

以前から、道州制の本や資料に目を通し、

自分の頭の中では、およその筋は考えていました。

今回、ある方から

講師として「道州制と政令指定都市」について

話して欲しいと依頼されましたので、

パワーポイントを使って資料を作成しました。

せっかくなので、

そのポイントをブログでもご紹介したしだいです。

本来は、

世界的な視野、100年後の視野を持って

群馬県庁職員や、知事、市長、県議、市議などの皆さんに

率先して取り組んでいて欲しいテーマです。

よりよい資料にしていきたいので、

皆さんからの御意見、御質問、お待ちしています。