【小説風 傘寿】 老いぼれコンサルタントの日記 5月15日 「あたりまえ経営のきょうか書」シリーズ 4-34 【経営支援】 社員研修の講師の選び方

平素は、私どものブログをご愛読くださりありがとうございます。

この度、下記のように新カテゴリー「【小説風 傘寿】 老いぼれコンサルタントの日記」を連載しています。

日記ですので、原則的には毎日更新、毎日複数本発信すべきなのでしょうが、表題のように「老いぼれ」ですので、気が向いたときに書くことをご容赦ください。

紀貫之の『土佐日記』の冒頭を模して、「をとこもすなる日記といふものを をきなもしてみんとてするなり」と、日々、日暮パソコンにむかひて、つれづれにおもふところを記るさん。

【 注 】

日記の発信は、1日遅れ、すなわち内容は前日のことです。

■【小説風 傘寿の日記】

私自身の前日の出来事を小説日記風に記述しています。

5月15日(水)

日本経営士協会に顔を出したところ、社員(会員)総会前の定期理事会も終わり、総会に向けての準備に大わらわでした。

総会で、挨拶をしてほしい旨を依頼されてしまいました。

日本経営士協会は、戦後復興期に当時の通産省や産業界の勧奨を受け、日本公認会計士協会と母体を同じくする、日本で最初にできた経営コンサルタント団体です。

その会員として相応しくあって欲しく、「原点に戻る」「ものさし主義」ということを、コンサルタント・士業という偉い会員さん達に、改めて考えて頂く挨拶を考えています。

*

「人材を育てる時代は終わった」という人がいます。

人材は、出来上がった人を採用すれば、教育費用を削減できるというのです。

世の中の風潮に乗っていてよろしいのでしょうか。

*

コンサルタントを目指す人達の集まりがあり、【あたりまえ経営のすすめ】について、お話をする機会を得ることができました。

下記のようなテーマでお話しました。

■第4部 【あたりまえ経営のすすめ 経営支援編】 3 社員研修で人財を効果的に育てる

半世紀にわたる経営コンサルタント経験から、いろいろな事を体験し、コンサルティング現場で活かしてきました。

士業・コンサルタントは、経営者・管理職に対して、いろいろな局面からの支援をしていくべきです。そのためには、経営者・管理職の立場も理解をしていなければなりません。

経営者・管理職向けの情報に対して、「俺は、コンサルタントだ。経営者・管理職向けの情報など必要がない」という姿勢でよいのでしょうか。「裏を返せばコンサルティングに通じる」という発想を士業・コンサルタントがしますと、視野が広がると考えています。

士業・コンサルタントも経営者・管理職も、フレキシビリティを持った発想が必要なのですね。

このような視点で、第4部をお届けします。

1章は、「コンサルタントとは何をしてくれる職業なのか」という視点で、士業・コンサルタントの本質を経営者・管理職に知っていただきたいと思うコンテンツでした。

第2章は「信頼できる経営コンサルタントの見分け方」というテーマでお話してきました。

残念ながら、世の中には、悪徳コンサルタントといわれる人もいます。

また、この人を信頼してよいのだろうかどうかの判定も難しいことです。

そのような経営者・管理職の皆様に、少しでも参考となればと考えてお届けします。

コンサルタント・士業の先生方は、それを裏返して、自分は経営関連の専門家として如何にあるべきかを考えていただきたいと思います。

すなわち、それを理解でき、行動に移せる士業・コンサルタントがホンモノのプロといえるのではないでしょうか。

第3章では「社員研修で人財を効果的に育てる」というテーマでお話します。

社員研修は、景気が悪くなると実施しなくなる企業がいます。一方で、社員研修には麻薬性があり、やり始めると、それを継続しないと心配で仕方がない企業もあります。

社員研修は、適切な方法で実施すれば、少ない資金投入でも実施できます。

「社内で意図を育てる時代は終わった」という人を時々見かけますが、それを鵜呑みにしていて良いのでしょうか。

*

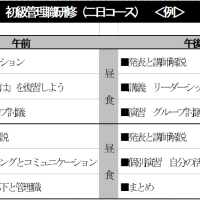

■ 第4部3章 34 【経営支援】 社員研修の講師の選び方

雑誌やインターネットを見ますと、日本各地で、毎日何十何百という講習会・研修会・講演会・セミナーなどと呼ばれる企画が行われているのがわかります。企画する側にとっては、信頼できる講師を捜すことは大変難しいことです。どこへ行ったら講師を捜すことができるのかという問題もあります。

*

社員研修と企業イメージ高揚を目的とする講演会などでは、講師選択の基準が異なることをまず理解しましょう。

①社員研修向きの講師選び

社員研修は、長時間一つの共通テーマについて行うことが多いでしょう。受講者を飽きさせず、受け身だけの講義では飽きてしまいます。

しかも、実務に直結させる必要があります。すなわち社員研修の講師は、実務、特に現場をよく見ている人を見つける必要があります。社員研修を専門にやっている、「トレーナ」は話も上手な人が多く、研修担当者が安易に依頼をしがちですが、実務経験に乏しく、理屈の世界が中心であるために、その分野で毎日もまれている受講者につっこまれるとすぐにぼろが出てしまうような講師もいます。

ある経営者は「社員研修講師選びのポイントは、プロフィールにある肩書きや実績より、現場を重視する姿勢である」と言っています。これは、経営コンサルタントの視点から見ても頷けます。

*

②講演会向きの講師選び

講演会は、聴講者が新しい知識や情報をもとめて出席してきますので、この目的に適した講師を選ぶべきです。常に先端的な、普通の人より一歩前を行く人、特定のテーマにじっくり腰を据えて研究している人などから選ぶべきでしょう。著名人やシンクタンクなど「○○総研」というようなところに講師依頼をすることが多いようですが、知名度より目的に即した内容を語れるかで決めてはどうでしょうか。

では、講師の善し悪しを見分ける基準として、どのようなことに気をつけたらよいのでしょうか。

企業の研修担当者が講師選びの時に条件とすることとして、次のようなことが多いのです。

1.普通と違う内容・テーマを持っている人

2.話し方が上手な人

講演会など、短時間なお話をお願いするようなときには、これらは重要な要素です。しかし、社員研修の場合には、これらも重要ですが、やはり講師のバックグラウンドを重視すべきでしょう。

筆者が知っているある講師は、一度契約すると何年も同一企業での講師の担当を続けている人がいます。その人は、どちらかというと立て板に水というような流暢な話し方ではありません。しかし、終了後の受講者からのアンケートを見ると圧倒的な支持を得ています。

彼は、経営コンサルタントとして企業の顧問としての経営指導が中心で、現場を非常によく見ています。ですから、話の内容が単なる知識の切り売りではなく、現場の事例を中心とした話なのです。話し方は訥々としているのですが、それは訥々ではなく、咬んで含んだ話調ですので、受講者は内容を充分に咀嚼できる話し方となり、その結果、受講者がきちんと理解できるのです。

有名な講師にありがちな、高いところから「教えてやる」という態度ではなく、自分が持っているものを全て受講者に吸い取って欲しいという強い願望を持った接し方なのです。講師の善し悪しの判断におけます最後の決め手は「講師の人間性」にあると言っても過言ではないといえます。講師の歩んできた道からにじみ出る話には自然と吸い込まれていきます。

それが結果的に受講者の共感を呼び、また内容も実務に即していることもあり、研修後もその内容を以下に実務に活かすかという姿勢が持続し、結果に繋がるのです。すなわち費用対効果の高い講師といえますし、それが講師選びの基本とも言えます。

■【今日は何の日】

当ブログは、既述の通り首題月日の日記で、1日遅れで発信されています。

この欄には、発信日の【今日は何の日】などをご紹介します。

https://blog.goo.ne.jp/keieishi17/c/7c95cf6be2a48538c0855431edba1930

■【今日は何の日】 5月16日 ■ 旅の日 ■ DO YOU KYOTO?デー コロナで京都にも行けませんね 一年365日、毎日が何かの日

■【経営コンサルタントの独り言】

その日の出来事や自分がしたことをもとに、随筆風に記述してゆきます。経営コンサルティング経験からの見解は、上から目線的に見えるかも知れませんが、反面教師として読んでくださると幸いです。

*

■ 沖縄に行くのにパスポートが必要でした 515

私が若い頃沖縄に行くのにパスポートが必要だった旨をブログに書きましたところ、複数の方から驚きの声を聞きました。

戦後、米軍から返還されたのが、1972(昭和47)年なのですね。

戦後20年余もの長きにわたり、沖縄の方々は米軍の施政権下のおかれ不便をされていただけではなく、いまだに米軍基地があるために大変な思いをされています。

辺野古問題の解決策はないのでしょうかね。

*

沖縄という地名の由来は、「沖魚場」からきているということを昔聞いたことがあります。

「沖あいの漁場」という意味なのだそうです。

それ以外の説もあるようですが、いずれも「遠い」とか「沖」という離れた場所を表す意味合いが多いようです。

起源はどうあれ、日本の大切な県のひとつで、遠くとか、離れた場所というマイナスなイメージより、一体感を今以上に持たなければならないと思います。

尖閣だけではなく、沖縄本土もどこかの国に占領されそうです。

■【老いぼれコンサルタントのブログ】

ブログで、このようなことをつぶやきました。タイトルだけのご案内です。詳細はリンク先にありますので、ご笑覧くださると嬉しいです。

明細リストからだけではなく、下記の総合URLからもご覧いただけます。

https://blog.goo.ne.jp/keieishi17

- ◆【経営コンサルタントの独り言】 沖縄に行くのにパスポートが必要でした 515

- ■■【カシャリ!一人旅】 福岡県太宰府 天満宮3 志賀社と桜門

- ◆【話したくなる話材】 ■ 国別平均IQスコアで日本は何位?

- 【小説風 傘寿】 老いぼれコンサルタントの日記 5月14日 東京 十三番札所 高野山真言宗高霊山龍生院

- ■【今日は何の日】 5月15日 ■ 沖縄復帰記念日 ■ 5.15事件記念日 一年365日、毎日が何かの日

- ◆【経営コンサルタントの独り言】 ■ ローズデー カーネーションではなくバラを贈る

- ◆【お節介焼き情報】 ハナミズキは、アメリカヤマボウシとも言うそうです

- 【小説風 傘寿】 老いぼれコンサルタントの日記 5月13日 徒然なるままに日暮パソコンに向ひて 第一段8 めでたしと見る人の

- 【今日は何の日】 5月14日 ■ 岩手水沢駒形祭・ご本尊ご開帳 ■ 憲法記念日 ■ ゴミの日

- ◆【経営コンサルタントの独り言】 NHKの技術は4K・8Kだけではなさそう 513

- 【カシャリ!一人旅】 宮崎県・高千穂03 天岩戸神社 小さなバス旅

- 【小説風 傘寿】 老いぼれコンサルタントの日記 5月12日 経営四字熟語1-6 家常茶飯 あたり前のレベルを上げる ~ 当たり前なことを、あたり前にできる

- ■【今日は何の日】 5月13日 ■ 初代はやぶさ打ち上げ ■ メイストームデー(5月の嵐の日) ■ 国産テレビ試験電波発信の日 一年365日、毎日が何かの日

- ◆【経営コンサルタントの独り言】 思いやりと誠意 512 お・も・て・な・しの精神が根付いていない?