卒業に向けた最後の直線である春学期のスタートを水曜日に控え、学校ではShoppingと称する「授業の見本市」が始まり、一気にあわただしくなってきました。そんな中、昨年の春、一緒にSpring Exerciseを戦ったクラスメートのジェフから全校生宛に送られたきたのが、「Committee on Public Service」というタイトルの非常に興味深いメール。

ケネディスクールでは、自分が所属するこの大学院をより良いコミュニティーにするべく、学生が主体となった様々な勉強会やクラブが活発に活動をしていることは既にう何度か触れましたが、ジェフが会長を務めるCommittee on Public Serviceは

“Reversing the decline of HKS(Harvard Kennedy School)students who choose public sector careers post graduation (卒業後のキャリアとしてパブリックセクターを選ぶケネディスクール生の数の低下を食い止める)"

をミッションとしているようです。

「公共セクターのリーダーの育成」をミッションとして掲げるケネディスクールですが、最近、政府・国際機関・NGO等の公共セクターを卒業後の進路として選択しない学生の割合が増えてきているようで、彼のCommitteeはそのFactと要因を把握し、校長に対して改善のための提言をすることを活動内容としているとのこと。非常に興味をそそられます。

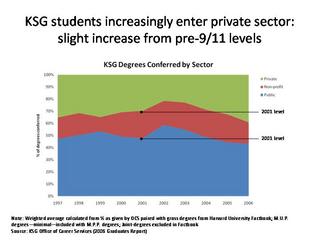

彼の送ってくれたパワーポイントの資料を見ると、確かに卒業後にパブリックセクター(政府・国際機関および民間非営利法人)を選択する学生の割合は特に今世紀に入って以降、低下傾向にあるようです。

上のグラフはケネディスクールの卒業生全体の就職先を示したもの。青が政府・国際機関、赤がNGO/NPO、そして緑が民間企業を示しています。このグラフで明らかなとおり、青と赤の領域の合計は2002年の79%をピークに、2006年は61%にまで減少しています。

次にプログラム別の動向を示したのがこちらのグラフ。

ケネディスクールにはMPP(Master in Public Policy)、MPA(Master in Public Administration), MPA-ID(International Development)そしてMC(Mid Career)の4つのプログラムがありますが、どれを取っても近年パブリックセクターへの就職が低下傾向にあることが分かります。

例えば僕の所属するMPPプログラムは一学年の人数が約200名と最大の人数を擁する"看板プログラム"で、入学前の職務経験年数が平均で3年と比較的若め、かつアメリカ人が75%近くを占めるという特徴をもっていますが、グラフを見ると、2002年の83%を境に、最近低下傾向が続き、昨年は68%まで落ち込んでいます。

一方、人数は一学年約70名と少ないものの、ビジネス・スクールやロースクールとのJoint Degreeの学生が多くを占め、職務経験が平均で6年とやや年齢が高めのMPAプログラム(Master in Public Administration)の状況を見ると、2003年の67%を頭に、近年一気に落ち込み、昨年は32%と数年前と比較すると半分近い水準にまで落ち込んでしまっています。

この背景には一体どのような事情があるのでしょうか?

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

もっとも考えられるのは、

「多くの学生達は、学費をまかなう為に負った多額の借金を返しても手元に十分にお金が残るだけの給料と、高いスキルを身につけるために、当面、投資銀行やコンサルティング等の民間企業に就職し、その後、民間非営利セクターや国際機関、あるいは政府に戻ってくるというキャリア・プランを立てている」

という仮説。確かに、クラスメートと話していても、この手のプランはよく聞く話です。

しかし、ジェフのチームが実施したOB/OGの転職状況調査によると、この仮説をサポート出来るほど有力な証拠は見付かっていないとのこと。つまり、民間企業に就職した学生は、そのまま民間企業でのキャリアを追及している人が多いらしいのです。

Committee of Public Serviceの見るところでは、むしろケネディスクールの就職支援や企業・団体のリクルート活動の質と量がこの傾向の背景の主要因ではないか、とのこと。

例えば、校内に張り出されている就職活動関係の掲示板を見てみると、9月頭から、例えばマッキンゼー、ベイン、ボストンコンサルティング等のコンサルティング会社やドイチェバンク、モルガンスタンレー等の投資銀行の就職説明会は担当者がわざわざ大学までやってきて繰り返し説明会を実施していますし、また学生の間にもOB/OGとタイアップしてコンサルティング会社への就職をサポートするConsulting Caucusなるグループが積極的な活動を展開しています。

その一方で、確かに官庁、国際機関となると、説明会の頻度を見ても、いまいちアグレッシブさに欠けるような印象を受けます。

こうした状況を踏まえ、Committee on Public Serviceは今後ケネディスクールの就職課(Office of Career Service)に対して、政府や国際機関へのケネディスクールへの積極的な「出前」要請や、OB/OGとのネットワーキング・イベントのより組織的に展開を提言しようと考えているとのことでした。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

ただ、冷静に上記のグラフをもう一度よく見てみると、2001年から2002年にかけて何故か突然、パブリック・セクターに就職した学生の割合がジャンプしただけであり、現在の水準は2001年以前と変わらない、一昔前に戻っただけではないの?との見方もできます。

また、その低下傾向の背景についても、例えば就職先が決まっている各国政府や軍から派遣された学生が減っている(つまり出口(卒業時)ではなく入口(入学時)の要因)からかもしれないし、また、より多くのケネディスクールの学生が民間企業で求められるスキルを身につけてるとJob Marketで以前よりも評価されつつある、とポジティブに解釈することもできるでしょう。

さらに達観して考えると、頑張っているジェフには申し訳ないですが、そもそも何故公共部門への就職が減ることが問題なのでしょう??

ケネディスクールは確かに「公共セクターのリーダーの育成」をミッションの柱に掲げているため、卒業生が民間企業に流れていくようでは、ますますアイデンティティ・クライシスに陥るのでは?との指摘ももっともなのですが、組織や業界に捕らわれることなく、「公共精神(パブリックマインド)に満ちたリーダーの育成」とミッションを捉えなおせば、活躍の場が企業だろうと、NGOだろうと、政府だろうと大きな問題ではないように感じられます。

既にこのブログでたびたび主張してるように、例えば病院や地方公共団体の経営改革に知恵を出す民間コンサルティング・ファームやSRI(社会的責任投資)の指標づくりに取り組む投資銀行、あるいはCSR(企業の社会的責任)のプロジェクトを企業全体の戦略と統合して主導する製造業などなど、公共政策の担い手、社会問題の解決の担い手は従来の官-民、営利-非営利の垣根を越えて広がりつつあり、またその動きを加速していかなければ、複雑化する社会問題の解決は覚束無いでしょう。

こう考えると、ケネディスクールの卒業生の民間企業への就職の割合が増えている現象についても、「パブリック・マインドに満ちたビジネス・パーソンが増えていいじゃないか?」というポジティブな見方もできるのではないでしょうか。

近年、日本でも公共政策系大学院が例えば東大の公共政策大学院、早稲田の公共経営研究科、一橋の国際・公共政策大学院、東北大学の公共政策大学院など、次々と設立されていますが、学生の卒業後の進路、つまり「出口戦略」が大きな課題の一つとなっていると聞きます。

国・地方の公務員や議員の政策秘書、NGO、シンクタンク、国際機関など、「公共」を組織や業界に限って考えてしまうと、特に公共部門の労働市場の流動性がアメリカと比較して極めて低い日本の現状ではどこも狭き門。

こうした硬直的な労働市場を変えていくことも大切ですが、同時に、「公共政策」の名を変に気負うことなく、大学院で培ったハートとスキルを持って堂々と民間企業でも活躍する卒業生を増やすことも、公共政策大学院のミッションではないしょうか。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

☆ 『人気Blogランキング』に参加しています。「ケネディスクールからのメッセージ」をこれからも読みたい、と感じられた方は1クリックの応援をお願いします。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆