先取特権について

物権に優先的効力があるのは、その物が唯一無二の存在として現に存在するからだろう、という哲学めいた一言を吐いてから本章に入りたい。なぜなら、私の単純な疑問は、先取特権はどうして物権なのかという問いだからだ。

さて、労働者は賃金につき、債務者の全財産に対する債権者に先立って、また、売主は、取引目的物の代金につき、その目的物に係属する他の債権者に先立って、優先弁先的権利に浴することができる。これを先取特権と言う。

前者は、労働者の保護のため、後者は売主の合理的期待を保護するため、法政策的な意味が込められているらしい。

先取特権には、一般先取特権、動産先取特権、そして不動産先取特権がある。このなかで登記が必要なのは、不動産先取特権のみである。

一般先取特権の目的物は、債務者の総財産であり、その被担保債権は、共益費用、雇用関係上の債権、葬式費用そして、日用品供給費用の四種であるが、解り難いものだけ取り上げる。

共益費用とは、各債権者の共同の利益のために支出した費用であり、債務者の財産の保存、清算、または配当に関する費用である〔307(1)〕。あくまでも被担保債権は債務者であり(アパートの共益費は不動産先取特権である?)、債務不履行に陥った会社に対する強制執行手続きや、法人清算、担保実行手続きに要した費用は、一般債権者に先立って回収できる。したがって、一般先取特権の行使の相手方はあくまで債務者であり、勘違いしてはいけないのはその実行によって、利益を受けた他の債権者に対する請求権ではないということ(?)。だが、利益を受けた債権者のみ、優先弁済権が存する〔同2項〕とはどういうことだろう(?)。ある債権者の時効中断行為(たとえば確認の訴え)に要した費用は、債務者から優先的に弁済を受ける←納得。これにより、利益を受ける債権者も優先弁済権を有する??

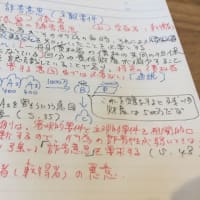

次に、動産先取特権は次の8種類である。

第一群(債権者の合理的期待)

不動産賃借権、旅館宿泊、旅客又は荷物の運輸

第二群(債権者間の公平性)

動産保存、動産売買、種苗・肥料供給

第三群(労働者保護制度)

農業労務、工業労務

不動産賃借権がなぜ動産先取特権なのと戸惑うが、「動産」先取特権の分類は、あくまでも担保目的物の種類である。不動産オーナーの不動産賃料債権(被担保債権)が対象としているのは、賃借人の動産(部屋にある有価物)である。すなわち、家賃払わんかったら部屋にある何かを接収するという類の日常的解決方法を法定しただけのこと。このとき、オーナーはその部屋にある何かを執行裁判所の執行官に差し出したらいいらしい。勝手に持っていてもいいのかどうかなどは、良くわからないが、教科書では「建物の使用に関連して常置する動産に限定すへき(p378)」と書いてあるから、それでいけば相当する動産がかなり限られるだろう。ガレージにおいてあるバイクぐらいはオーナーさんが接収できる(合理的期待)ようにしなければと思うのだが。(バイクの場合は登録動産だから、かりに強制競売の場合に、競落人への所有権移転は当然登録の問題を含む?)

一つ一つ何が担保目的物になり得るのか想像力を要する(*'ω'*)

不動産先取特権は、不動産の保存、工事、及び売買についての債権につき、その不動産の他の債権者に対して優先弁済権をもつ。ただし、それぞれ登記が必要である。保存行為は、保存の後直ちに、工事費用は、工事開始前に、そして売買では売買契約と同時に。登記内容として売買の場合には、教科書では「売買代金及び利息が未払いである旨につき」と書いてあるが、売買契約時に未払いである旨につき登記をするとはなんとも変わった話だ。

ところで、工事において、請負業者丙が自ら持ち寄った材料で賃借人乙の依頼に基づき改修をしたが、乙が破産したので建物所有者甲に不当利得返還請求できるか?このとき丙は、乙の他の債権者を差し置いて、甲に支払請求ができるらしいが、これは、甲の財産増加に直接寄与した丙に先ず返還するのが公平であるという、先取特権においても共通する思想にもとづくものであるらしいが、正直何を言っているのか解らない(p381)。

なお、先取特権の効力は、目的物の売却、賃貸、滅失、損傷によって債務者が受ける金銭その他有価物にも及ぶ。つまり、物上代位が認められる。対抗要件を備えた不動産か、公示方法が存在しない動産、一般先取特権の場合には、有効な手段となり得るが、債権者がいずれも占有を有していないので、どのような場合があるだろう。

(最判平成12.2.22民集59巻2号314頁)

AがBに物を売却、BがYに物を売却、その後Bが破産したので、破産管財人X1は、BのCに対する転売代金債権請求訴訟を起こし、X1はその債権をX2に譲渡、X2は訴訟引受けをYに通知し対抗要件を備えた。他方、Aはこの転売代金債権につき、差押え(→X2は差押命令を受ける)のうえ、動産先取特権に基づく物上代位権を行使した。(本件はなしてA対Xでなく、Y対Xなのかわからないが)結論は、X2の主張が認容され、動産先取り特権に基づく物上代位は認められなかった。その理由は、債権が譲渡されて譲受人X2が対抗要件を備えたとき、もはや物上代理権は不能とした。そうすると、一般債権者たるX1が譲渡するまえに、Aが差押えをしておけば、物権たる先取特権が優先弁済権を得たことになる。

先取特権の、物上代位権の行使に当たっては、払渡し又は引渡し前に差押えを行うことが定められている〔304(1)但〕が、公示方法が存在しない動産売買の先取特権などは、物上代位の目的債権の譲渡人等第三者の利益を保護する趣旨を含むものをされている(p387)が、この場合、一般債権者たるX1に対して先取特権者たるAが優先するが、X2に対してはAが劣後する理由を述べているが、X1とX2の要保護性に実際上それ程の違いがあるのだろうか。

ちなみにAがX1に優先する理由は、先取特権が物権であるからだとしているが、それも良く考えないと分らないな。X1はBの総財産についての一般債権者であり、いわばBの全部の財産について利害を持っている。それに対して、AはBに売却したその物についてのみ利害を持っている。物には絶対性、排他性が有るから、Aが優先する。なぜ!?

以上

物権に優先的効力があるのは、その物が唯一無二の存在として現に存在するからだろう、という哲学めいた一言を吐いてから本章に入りたい。なぜなら、私の単純な疑問は、先取特権はどうして物権なのかという問いだからだ。

さて、労働者は賃金につき、債務者の全財産に対する債権者に先立って、また、売主は、取引目的物の代金につき、その目的物に係属する他の債権者に先立って、優先弁先的権利に浴することができる。これを先取特権と言う。

前者は、労働者の保護のため、後者は売主の合理的期待を保護するため、法政策的な意味が込められているらしい。

先取特権には、一般先取特権、動産先取特権、そして不動産先取特権がある。このなかで登記が必要なのは、不動産先取特権のみである。

一般先取特権の目的物は、債務者の総財産であり、その被担保債権は、共益費用、雇用関係上の債権、葬式費用そして、日用品供給費用の四種であるが、解り難いものだけ取り上げる。

共益費用とは、各債権者の共同の利益のために支出した費用であり、債務者の財産の保存、清算、または配当に関する費用である〔307(1)〕。あくまでも被担保債権は債務者であり(アパートの共益費は不動産先取特権である?)、債務不履行に陥った会社に対する強制執行手続きや、法人清算、担保実行手続きに要した費用は、一般債権者に先立って回収できる。したがって、一般先取特権の行使の相手方はあくまで債務者であり、勘違いしてはいけないのはその実行によって、利益を受けた他の債権者に対する請求権ではないということ(?)。だが、利益を受けた債権者のみ、優先弁済権が存する〔同2項〕とはどういうことだろう(?)。ある債権者の時効中断行為(たとえば確認の訴え)に要した費用は、債務者から優先的に弁済を受ける←納得。これにより、利益を受ける債権者も優先弁済権を有する??

次に、動産先取特権は次の8種類である。

第一群(債権者の合理的期待)

不動産賃借権、旅館宿泊、旅客又は荷物の運輸

第二群(債権者間の公平性)

動産保存、動産売買、種苗・肥料供給

第三群(労働者保護制度)

農業労務、工業労務

不動産賃借権がなぜ動産先取特権なのと戸惑うが、「動産」先取特権の分類は、あくまでも担保目的物の種類である。不動産オーナーの不動産賃料債権(被担保債権)が対象としているのは、賃借人の動産(部屋にある有価物)である。すなわち、家賃払わんかったら部屋にある何かを接収するという類の日常的解決方法を法定しただけのこと。このとき、オーナーはその部屋にある何かを執行裁判所の執行官に差し出したらいいらしい。勝手に持っていてもいいのかどうかなどは、良くわからないが、教科書では「建物の使用に関連して常置する動産に限定すへき(p378)」と書いてあるから、それでいけば相当する動産がかなり限られるだろう。ガレージにおいてあるバイクぐらいはオーナーさんが接収できる(合理的期待)ようにしなければと思うのだが。(バイクの場合は登録動産だから、かりに強制競売の場合に、競落人への所有権移転は当然登録の問題を含む?)

一つ一つ何が担保目的物になり得るのか想像力を要する(*'ω'*)

不動産先取特権は、不動産の保存、工事、及び売買についての債権につき、その不動産の他の債権者に対して優先弁済権をもつ。ただし、それぞれ登記が必要である。保存行為は、保存の後直ちに、工事費用は、工事開始前に、そして売買では売買契約と同時に。登記内容として売買の場合には、教科書では「売買代金及び利息が未払いである旨につき」と書いてあるが、売買契約時に未払いである旨につき登記をするとはなんとも変わった話だ。

ところで、工事において、請負業者丙が自ら持ち寄った材料で賃借人乙の依頼に基づき改修をしたが、乙が破産したので建物所有者甲に不当利得返還請求できるか?このとき丙は、乙の他の債権者を差し置いて、甲に支払請求ができるらしいが、これは、甲の財産増加に直接寄与した丙に先ず返還するのが公平であるという、先取特権においても共通する思想にもとづくものであるらしいが、正直何を言っているのか解らない(p381)。

なお、先取特権の効力は、目的物の売却、賃貸、滅失、損傷によって債務者が受ける金銭その他有価物にも及ぶ。つまり、物上代位が認められる。対抗要件を備えた不動産か、公示方法が存在しない動産、一般先取特権の場合には、有効な手段となり得るが、債権者がいずれも占有を有していないので、どのような場合があるだろう。

(最判平成12.2.22民集59巻2号314頁)

AがBに物を売却、BがYに物を売却、その後Bが破産したので、破産管財人X1は、BのCに対する転売代金債権請求訴訟を起こし、X1はその債権をX2に譲渡、X2は訴訟引受けをYに通知し対抗要件を備えた。他方、Aはこの転売代金債権につき、差押え(→X2は差押命令を受ける)のうえ、動産先取特権に基づく物上代位権を行使した。(本件はなしてA対Xでなく、Y対Xなのかわからないが)結論は、X2の主張が認容され、動産先取り特権に基づく物上代位は認められなかった。その理由は、債権が譲渡されて譲受人X2が対抗要件を備えたとき、もはや物上代理権は不能とした。そうすると、一般債権者たるX1が譲渡するまえに、Aが差押えをしておけば、物権たる先取特権が優先弁済権を得たことになる。

先取特権の、物上代位権の行使に当たっては、払渡し又は引渡し前に差押えを行うことが定められている〔304(1)但〕が、公示方法が存在しない動産売買の先取特権などは、物上代位の目的債権の譲渡人等第三者の利益を保護する趣旨を含むものをされている(p387)が、この場合、一般債権者たるX1に対して先取特権者たるAが優先するが、X2に対してはAが劣後する理由を述べているが、X1とX2の要保護性に実際上それ程の違いがあるのだろうか。

ちなみにAがX1に優先する理由は、先取特権が物権であるからだとしているが、それも良く考えないと分らないな。X1はBの総財産についての一般債権者であり、いわばBの全部の財産について利害を持っている。それに対して、AはBに売却したその物についてのみ利害を持っている。物には絶対性、排他性が有るから、Aが優先する。なぜ!?

以上

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます