留置権について

代金をお受けするまでお渡しできませんm(__)mという、制度だ。

通常の売買における物の引渡しと代金債権の同時履行の関係では、売主たる物の所有者が上の台詞を使うだろうが、留置権は他人物の占有者が上の台詞を使うシチュエーションだ。

たとえば、PCを修理に出して修理代金を貰えないとき、PCの所有者は修理代金につき債務者であり、債権者たる修理屋さんは他人物を預っていることになる。このような状況において、物を留置するのは修理屋さんの合理的判断といえる。したがって契約など特に必要はない。

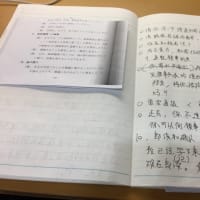

要件は、イ)物と債権の牽連性、ロ)被担保債権の弁済期到来、ハ)適法な占有開始、と分かり易い。

牽連性とは、

①債権が物自体から生じたとき、およ②債権が物の返還義務と同一の法律関係又は、生活関係から生じるときがあり、後者は上のPCの例を想像し(生活関係は?)、前者について、教科書の例が意味不明であるのでメモっておく。

他人が運転するトラックが所有建物に衝突して損壊させたことによる損害賠償が生じたときとし、①賃借人は費用償還があるまで目的物を、②建物所有者は損害賠償までトラックをとある。②については、トラックから生じた損害賠償請求権について、建物所有者はそのトラックを担保目的物として留置できるが、①をどう解釈するか。ここで想定できる他人物の占有者は、トラックを客体としたときにはトラックの運転手か建物所有者であり、後者は②があてはまるが、前者は自己を起こした本人であるから、損害賠償責任の債務を負担していると考えるのが普通だろう。①賃借人とは、建物賃借人の事でも言っているのだろうか。そうであれば、建物賃借人が受けた被害については、トラックを担保目的物にすることが考えられよう。誰か教えてくださいm(__)m

なお、ここで留置権の位置づけをもう一度おさらいしたい。

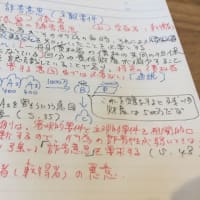

動産売買における債権者の保護制度に関して、留置権以外にも同時履行の抗弁権があり、その違いについては先ほど述べたが、その共通点としては、信用取引すなわち掛売では機能しないということ、考えれば当然である。あるいは動産先取特権を行使して、優先弁済を受ける方法もあるが、債権者は差押えを要するなど独特の手続きが必要である。あるいは、債務不履行解除により目的物を回復請求する方法もあろうが、第三者に対して制限がある。これに対して、所有権留保は第三者に対しても効力がある。なぜなら、動産先取特権も債務不履行解除も、売主がその主張を行うときには所有権がすでに買主に移転しており、その買主と第三者の間で築いた権利関係は保護すべきであるという考えが働く。これに対して、所有権留保はあくまで売主に所有権があるから、売主が買主の他に転売することについて認容し、転得者が対抗要件を備えるなど特別の事情が無い限り、対抗力を有すると、言えるからである。

留置権の成否と第三者との関係につき、ここから先は頭の体操である(p394以下)。

Q:甲が乙にPCの修理をさせた後、丙に譲った場合、乙は丙に留置権を行使できるか?

A:できる。なぜなら、丙はすでに留置権が成立したあとの譲受人だから。甲がPCを修理させ、代金を支払わない時点で留置権が成立しているからといって、丙に対抗できるのは、丙の所有権の権原が瑕疵のある甲の所有権を承継しているからと、いうことにはならないのだろうか?

Q:甲が乙に不動産を売却し、丙に転売されたとき、甲は丙に対して留置権を対抗できるか?

A:できる。なぜなら、上と同じく考えられようか?

Q:担保仮登記において清算期間経過後に、目的不動産が第三者に譲渡されたとき、設定者は清算金の支払いをうけるまで譲受人に留置権を行使できるか?

A:できる。たしか、清算金の支払いと目的物は同時履行の関係にもあった。清算金は清算期間が終了したら直ちに支払えばいいのだから、その場合には、単に債務者の弁済遅滞の現象が生じていると、整理できよう。

Q:甲が乙に不動産を売却・引渡し後に、丙に売却し登記を備えたとき、乙は丙に留置権を行使できるか?

A:できない。このとき、乙は甲に対する所有権の移転につき債務不履行に対する損害賠償請求債権を有するという前提になるらしい(債権は未習)。判例は、甲の債務不履行と不動産の間には牽連性がないとするが、この構成では、甲乙間の売買契約が解除されたとき、甲の返還請求に対して(なんらかの損害賠償請求債権を有する乙が)も、留置権を行使できなくなるから、学説では次のように整理する。

すなわち、留置権は成立するが、対抗要件を備えない乙は不動産の物的支配関係において、丙に劣後する。そうである以上、不動産の所有権は丙に帰属するが、乙の甲に対する損害賠償責任は、丙にとっては関係が無く、甲乙間の清算関係に過ぎない。留置権は物権とはいえ、あくまで他人物の占有であるから、177条の所有権の帰属関係に関する規定と同列に評価できないと、私は考えたりする。

Q:甲が乙に土地を賃貸し対抗要件を備える前に、丙に譲渡した場合。乙は丙に対抗できるか?

A:できない。上の事例ができないのだから当然だろう。

Q:甲の所有物を乙が勝手に丙に転売したとき、丙は甲に対抗できるか?

A:できない。このとき、丙は乙に対する(他人物取引であったことについて)損害賠償請求にもとづき、主張することになるが、甲にとってみれば、そのような損害賠償請求は、乙丙間の清算関係にすぎないと、理解できよう。

このほか、留置権は、他の権利の効果として〔299〕留置権者による費用の償還請求は、頻繁に準用された記憶があるので、覚えておきたい(*'ω'*)

以上

代金をお受けするまでお渡しできませんm(__)mという、制度だ。

通常の売買における物の引渡しと代金債権の同時履行の関係では、売主たる物の所有者が上の台詞を使うだろうが、留置権は他人物の占有者が上の台詞を使うシチュエーションだ。

たとえば、PCを修理に出して修理代金を貰えないとき、PCの所有者は修理代金につき債務者であり、債権者たる修理屋さんは他人物を預っていることになる。このような状況において、物を留置するのは修理屋さんの合理的判断といえる。したがって契約など特に必要はない。

要件は、イ)物と債権の牽連性、ロ)被担保債権の弁済期到来、ハ)適法な占有開始、と分かり易い。

牽連性とは、

①債権が物自体から生じたとき、およ②債権が物の返還義務と同一の法律関係又は、生活関係から生じるときがあり、後者は上のPCの例を想像し(生活関係は?)、前者について、教科書の例が意味不明であるのでメモっておく。

他人が運転するトラックが所有建物に衝突して損壊させたことによる損害賠償が生じたときとし、①賃借人は費用償還があるまで目的物を、②建物所有者は損害賠償までトラックをとある。②については、トラックから生じた損害賠償請求権について、建物所有者はそのトラックを担保目的物として留置できるが、①をどう解釈するか。ここで想定できる他人物の占有者は、トラックを客体としたときにはトラックの運転手か建物所有者であり、後者は②があてはまるが、前者は自己を起こした本人であるから、損害賠償責任の債務を負担していると考えるのが普通だろう。①賃借人とは、建物賃借人の事でも言っているのだろうか。そうであれば、建物賃借人が受けた被害については、トラックを担保目的物にすることが考えられよう。誰か教えてくださいm(__)m

なお、ここで留置権の位置づけをもう一度おさらいしたい。

動産売買における債権者の保護制度に関して、留置権以外にも同時履行の抗弁権があり、その違いについては先ほど述べたが、その共通点としては、信用取引すなわち掛売では機能しないということ、考えれば当然である。あるいは動産先取特権を行使して、優先弁済を受ける方法もあるが、債権者は差押えを要するなど独特の手続きが必要である。あるいは、債務不履行解除により目的物を回復請求する方法もあろうが、第三者に対して制限がある。これに対して、所有権留保は第三者に対しても効力がある。なぜなら、動産先取特権も債務不履行解除も、売主がその主張を行うときには所有権がすでに買主に移転しており、その買主と第三者の間で築いた権利関係は保護すべきであるという考えが働く。これに対して、所有権留保はあくまで売主に所有権があるから、売主が買主の他に転売することについて認容し、転得者が対抗要件を備えるなど特別の事情が無い限り、対抗力を有すると、言えるからである。

留置権の成否と第三者との関係につき、ここから先は頭の体操である(p394以下)。

Q:甲が乙にPCの修理をさせた後、丙に譲った場合、乙は丙に留置権を行使できるか?

A:できる。なぜなら、丙はすでに留置権が成立したあとの譲受人だから。甲がPCを修理させ、代金を支払わない時点で留置権が成立しているからといって、丙に対抗できるのは、丙の所有権の権原が瑕疵のある甲の所有権を承継しているからと、いうことにはならないのだろうか?

Q:甲が乙に不動産を売却し、丙に転売されたとき、甲は丙に対して留置権を対抗できるか?

A:できる。なぜなら、上と同じく考えられようか?

Q:担保仮登記において清算期間経過後に、目的不動産が第三者に譲渡されたとき、設定者は清算金の支払いをうけるまで譲受人に留置権を行使できるか?

A:できる。たしか、清算金の支払いと目的物は同時履行の関係にもあった。清算金は清算期間が終了したら直ちに支払えばいいのだから、その場合には、単に債務者の弁済遅滞の現象が生じていると、整理できよう。

Q:甲が乙に不動産を売却・引渡し後に、丙に売却し登記を備えたとき、乙は丙に留置権を行使できるか?

A:できない。このとき、乙は甲に対する所有権の移転につき債務不履行に対する損害賠償請求債権を有するという前提になるらしい(債権は未習)。判例は、甲の債務不履行と不動産の間には牽連性がないとするが、この構成では、甲乙間の売買契約が解除されたとき、甲の返還請求に対して(なんらかの損害賠償請求債権を有する乙が)も、留置権を行使できなくなるから、学説では次のように整理する。

すなわち、留置権は成立するが、対抗要件を備えない乙は不動産の物的支配関係において、丙に劣後する。そうである以上、不動産の所有権は丙に帰属するが、乙の甲に対する損害賠償責任は、丙にとっては関係が無く、甲乙間の清算関係に過ぎない。留置権は物権とはいえ、あくまで他人物の占有であるから、177条の所有権の帰属関係に関する規定と同列に評価できないと、私は考えたりする。

Q:甲が乙に土地を賃貸し対抗要件を備える前に、丙に譲渡した場合。乙は丙に対抗できるか?

A:できない。上の事例ができないのだから当然だろう。

Q:甲の所有物を乙が勝手に丙に転売したとき、丙は甲に対抗できるか?

A:できない。このとき、丙は乙に対する(他人物取引であったことについて)損害賠償請求にもとづき、主張することになるが、甲にとってみれば、そのような損害賠償請求は、乙丙間の清算関係にすぎないと、理解できよう。

このほか、留置権は、他の権利の効果として〔299〕留置権者による費用の償還請求は、頻繁に準用された記憶があるので、覚えておきたい(*'ω'*)

以上

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます