A.クルスク攻勢「城塞」作戦

1939年9月1日のドイツ軍ポーランド侵攻を、第2次世界大戦の開始とすると、ソ連軍のベルリン包囲、1945年4月30日のヒトラー自殺、5月7日のドイツ降伏まで5年半以上続いた大戦争には、いくつか転換点があった。よくいわれるのは、ドイツが守勢に回り始めたのは、南部ではリビアなど北アフリカでの敗北撤退から連合軍のシチリア島上陸(1943年7月)、東部戦線ではクルスク「城塞」作戦の失敗(1943年7月)、そして西部戦線では米軍のノルマンディー上陸作戦(1944年6月)となる。ヨーロッパ全土から北アフリカまで、広大な戦線を軍事力で制圧支配しようとしたドイツは、このへんから凋落の道をたどり始めた。やがて枢軸国側は、追い詰められていく。

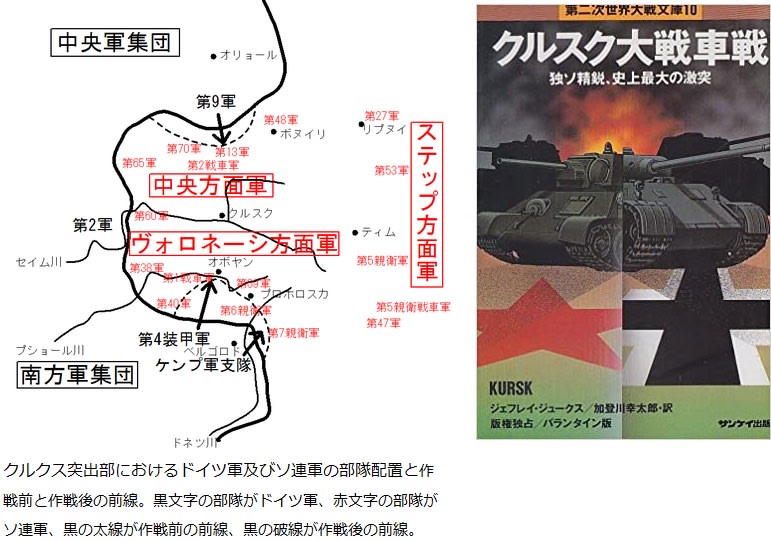

独ソ戦のおもな戦場となったのは、バルト海からレニングラード(現サンクトペテルブルク)の北部戦線、いまのポーランドからベラルーシ国境地域の中部戦線、そしてウクライナ全域の南部戦線である。これらは多くが大平原とそこを流れるドニエプル川、ドン川などの大河流域で、春には泥濘期が訪れ、大地は泥の海となる。独ソ戦の中盤、1943年春も泥濘期の戦闘小康状態を過ぎた初夏に、ドイツ軍はソ連軍が守るクルスク周辺の戦線突出部の制圧をめざす大規模な「城塞(ツィタデレ)」作戦を計画した。1943年2月はじめのスターリングラード陥落が、ドイツ軍敗北の第一歩だとすると、このクルスク「城塞」作戦の失敗が、独ソ戦における攻守反転の分かれ目といわれてきた。これはヒトラーが命じた作戦とされてきたが、現在ではヒトラーはこの時期、ドイツ軍の損耗がすすみ大規模攻勢に出ることは無理だと考えていて、むしろヒトラーに責任を押しつけたドイツ参謀本部の言い訳に使われたのだという。

「ドイツ軍は、1941年には、全線戦にわたり、ソ連邦崩壊を狙った攻勢を実行することができた。1942年にも、地域的に限定されたとはいえ、ソ連軍主力を撃滅し、彼らにとって必要不可欠な資源地帯の奪取を企図する作戦を実施している。これらは、いずれも、敵国を屈服させるという大目標を持った戦略的攻勢であった。ところが、戦力が減衰した1943年のドイツ軍には、もはや戦略的攻勢は不可能で、できるとすれば、より次元の低い目的で行う作戦的攻勢のみだったのである。

では、その作戦的攻勢は、誰が、いつ発案したのか。すでに述べたように、それを言い出したのはヒトラーではなかった。「後手からの一撃」によりソ連軍攻勢を撃退し、戦果拡張に逸っていたマンシュタインだったのだ。彼は、戦線安定に甘んじるのではなく、北の中央軍集団右翼と協同し、より大きな打撃を敵に与えようと考えた。クルスク周辺のソ連軍戦線突出部は、その目的を果たすのに絶好の標的であった。3月18日、マンシュタインはツァイツラー陸軍参謀総長との電話会談で、中央・南方の両軍集団によるクルスク挟撃作戦を始めて提案している。「わが左翼および中央軍集団右翼正面にあるロシア軍は、何ら有効な行動をとれる状態にない。今なら、中央軍集団がクルスクを占領するのも容易であると、小官は確信する」。

だが、OKHは、その五日前の3月13日に、ヒトラーの意向に沿って、作戦命令第五号「今後数か月の戦闘行動に関する訓令」を発していた。これは、ソ連軍が攻撃を再開する前に、可能な限り多数の戦区で攻撃をしかける方針を採るとするものであった、この時期のヒトラーは、作戦・戦術次元の攻撃を繰り返すことにより継戦の条件を整えるべきだと判断していたのだ。ゆえに、三月の時点では、クルスク突出部に対する大規模な攻勢は、選択肢に入っていなかったものと思われる。

けれども、クルスク攻勢案は、ツァイツラー陸軍参謀総長をはじめとする将軍たちのあいだに、多くの賛同者を獲得していた。彼らがクルスク攻勢論を合唱するのを聞いたヒトラーも意見を変え、OKHに作戦命令第六号を作成させた。この4月15日に下達された命令により、クルスク突出部を挟撃する大規模な攻勢が決まったのである。こうした経緯をみればわかるように、「城塞」は、のちに喧伝されたような戦略的攻勢を企図したものでも、スターリングラードや北アフリカの敗戦(1942年から1943年初頭にかけて、枢軸軍はリビアから駆逐され、チュニジアに圧迫されていた)に動揺する同盟国や中立国の離反を防ぐことを狙った政略的作戦でもなかったのだ。

むしろ注目すべきは、作戦命令第六号の付属文書二に、「「城塞」攻勢の目的は、敵部隊と軍需物資の撃滅、戦線短縮と並んで、戦争遂行上重要な労働動員のために捕虜と民間人労働者を獲得、鹵獲品を利用することにある」と記されていることであろう。対ソ戦の収奪戦争としての性格は、準軍事的な作戦をも規定するに至っていたのである。

以後、攻勢懐疑論の台頭などがあったものの、「城塞」は7月の実行に向けて走り出す。」大木毅『独ソ戦 絶滅戦争の惨禍』岩波新書、2019年、pp.172-175.

戦争を計画し実際に戦うのは、軍であり戦争のプロとしての参謀本部にいる高級軍人である。彼らが拠って立つのは、政治思想やイデオロギーではなく、いかにして戦争に勝つかというテクノロジーであり、軍事的合理性である。ただしそれは、戦争が自分たちの企画通りに運び、順調に勝ち進んでいるときの話であって、想定外の敗北を喫し、撤退や戦線縮小の後退局面にはいると、どうやって戦争を終わらせるかを考えても、無謀な一発大逆転しか発想できない。もはや理性知性がものをいう世界ではなく、破滅に向かう狂気に囚われていく。双方の兵士たちは空しく屍を野にさらすことになった。

「「城塞」作戦中止を強いたソ連軍は、圧迫の手をゆるめず、南部ロシアから全線戦へと攻勢を拡大し、連続打撃を加えた。これを阻止するため、ドイツ軍装甲部隊は、機動反撃や戦線に開いた穴をふさぐ任務(「火消し」と称された)に奔走する。だが、広大な東部戦線を支えるには、彼らの数は少なすぎた。

1943年8月3日、クルスク南部地区に集結していたヴォロニェシ正面軍とステップ正面軍は、ドイツ第四装甲軍に対し、14万4000名の兵員、2800両の戦車、火砲1万2866門を投入し、総攻撃を開始した。ソ連軍は、たちまちドイツ軍の前線陣地を蹂躙し、その先鋒部隊は一日で約25キロも進撃した。以後、ソ連軍は、ドイツ軍の反撃により、ときに大きな損害を被りながらも前進を継続、8月23日には、ハリコフ市内に突入していた。また、ドニェツ川流域でも、ソ連軍南および南西正面軍が全面攻撃を発動し、ドイツ第六軍(スターリングラードで壊滅した軍ではなく、新編された団隊)の戦線を突破する。

こうした洪水のごときソ連軍攻勢に対し、ヒトラーは、一歩も譲らず、現在位置を死守せよと厳命するのみだった。「城塞」作戦が失敗する以前からの基本方針である。すでに1943年5月に、ツァイツラー陸軍参謀総長は、戦線後方に堅固な防御陣地、いわゆる「東方防壁」を構築するよう進言していた。ところが、ヒトラーは激高し、陸軍参謀総長の提案を拒否した。では、迫る危機にどう対応するつもりなのかと切り返したツァイツラーに、ヒトラーは、こう答えたという。

「第一に、それ(危機)はまだ深刻ではない。第二に、死守、死守、死守によってだ!もし、わが部隊がそんな陣地のことを聞いたら、さぞ、そこに退却したがることだろう。その防御意志はむしばまれてしまう。彼らには、前線に立ち、守り抜くこと以外は許してはならん」。

現実に敗勢に直面してからも、ヒトラーの姿勢は変わらなかった。東部戦線、あるいはOKHの将軍たちが退却を懇願しても、ほとんど認めようとしなかったのである。通常の戦争では、軍事的合理性に従い、敵に空間を差し出すことによって、態勢立て直しや反攻準備のための時間をあがなう。しかし、世界観戦争、また、それを維持するための収奪戦争の必要から、ヒトラーには、後退という選択肢を探ることはできなかったのだ。

1943年9月なかば、ドイツ南方軍集団は、からくもソ連軍の突破口をふさぎ、どこもかしこも手薄であるとはいえ、ぎりぎりで戦線を維持している状態にあった。天然の要害ドニエプル川の後方に退き、態勢を立て直すための最後のチャンスである。

9月14日、南方軍集団司令官マンシュタインは、麾下の諸軍が臨界点に達しつつあると見てとり、OKHに総退却を打診する。もちろん、ヒトラーは、マンシュタインの意見具申を認めようとしなかった。しかし、南方集団のみならず、全東部戦線が崩壊しかねないとのマンシュタインの判断を聞かされては、退却を許さざるを得なかった。

かくて、巨大な撤退作戦が開始された。南方軍集団のみならず、中央軍集団も大幅に後退するし、A軍集団麾下第17軍もクリミア半島防衛を命じられ、同地に退く。圧倒的な戦力と機動力を以て迫ってくる敵の追撃をかいくぐり、困難な地形も克服しなければならない。ドニエプル川は、ヨーロッパ・ロシア第二の大河であり、川幅も3キロ以上はある。南方軍集団は、わずか五か所の渡河点を通って、この川の西岸に移動し、かつチェルノブイリからザボロジェまでの700キロにわたる戦線に再展開しなければならなかった。

結果的には、このドニエプルへの撤退は、ほぼ完璧に遂行され、軍事的には成功を収めたということになる。しかし、その陰で、ドイツ軍は、ヒトラーの命のままに、悪名高き「焦土作戦」を実行していた。ソ連軍の進撃を妨害するために、ドニエプル川前面20ないし30キロの地点で、渡河作業を可能とするようなものは、何であれ、破壊されるか、徴発された。敵の掩護物になるような施設や宿営所も、その対象とされる。加えて、ソ連軍の補給を容易にするであろう食料、戦時生産に資する資源や工作機械なども廃棄されるか、ドニエプル川西岸に運び去られた。

奪われたのは、物資だけではない。ドイツ軍は、ソ連軍が五体満足な男子なら一人残らず徴兵し、残る住民も軍需生産に動員するはずだと判断した。それゆえ、ドイツ軍の退却とともに、当該地域の住民も強制移送の対象としたのである。その数は数十万におよぶとされる。加えた、家畜数万頭も収奪されていた。

かかる措置の弁明として、ドイツ側は、ソ連軍こそが最初に焦土作戦に手を染めたのだと主張した。事実、戦争前半期にドイツ軍に押されて退却していたころには、ソ連軍も、後送できない物資や敵が使用し得る施設を破壊している。スターリンの言葉を借りれば、「敵どもや彼らに加担するものが耐えられなくなるような条件」がつくりだされたのだ。しかし、それは、1812年の対ナポレオン戦争にならって、侵略者の進撃を遅滞させるためであり、あくまで自国の資産を破棄しただけのことであった。

戦後、マンシュタインは戦犯裁判にかけられたが、焦土作戦を実行したことが、その訴因の一つに挙げられていた。同裁判での検事側の弁論から引用する。

「最初はドニエツ川、さらにはドニエツ河床を通ってドニエプル川まで、そして、それを渡ってのフォン・マンシュタイン軍のコーカサスおよびドン川からの撤退は、ときに戦略の名人芸として記されます。結果として、彼は、1944年春にはその麾下にあった諸軍をうちひしぐことになる破局を、一年間もしのぎきりました。それは、以下のごとき処理によって、でありました。すなわち、人間にとって有用なものや住まいを容赦なく破壊し、あらゆる家や建物を打ち壊し、住むところのなくなった民間人を食物や衣類なしで曠野に追いやり、数百マイル以上も移動させ、歩かせ、ドイツ軍のために一日10時間働かせたのです。かかる行動のうちに、強制移送を逃れようとして射殺された者を除いても、数千もの無辜の民が餓え、野ざらしになって死んでいったことは間違いありません」。

検察側の主張であることを割り引いても、ドニエプル撤退作戦の陰惨な面を如実に物語る言葉であろう。この局面では、軍事的合理性にもとづく作戦指導と収奪戦争の要因が戦争犯罪に収斂したのであった。

こうした収奪戦争の徹底は、前線だけではなかった。スターリングラードの敗北以後、ヒトラー以下のナチス・ドイツ指導部は、軍需生産の拡大を迫られたが、体制の動揺を恐れるがゆえに、なお自国民に多大なる労働を強いようとはしなかった。その代りに、ソ連軍捕虜、強制連行されたソ連やポーランドの労働者、ユダヤ人、強制収容所の被収容者などを投入し、軍需物資の増産を強行したのである。結果として、1942年には400万人だった外国人労働者が、1944年末には840万を超えたという、ナチス・ドイツ指導部の想定通りであった。

一方、労働力として使用し得ない「敵」を効率よく大量に殺戮していく「殺人工場」も、この頃にはビルケナウ(アウシュヴィッツ強制収容所内に設置された絶滅収容所)以下の各施設でフル稼働している。

1943年9月30日までに、ドイツ南方軍集団は、ドニエプル川を利用した防衛線に収まった。しかし、急迫したソ連軍先鋒部隊は、あらゆる渡河手段(渡し舟やイカダを使ったり、兵が泳ぎ渡った事例もあった)を使って、ドニエプル川西岸に、いくつもの橋頭堡を築いていた。11月1日、ソ連第一ウクライナ正面軍は、ブクリンにあった橋頭堡から攻撃を開始、6日には、ついにウクライナの大都キエフを奪還する。

開けて1944年、ソ連軍は大きなチャンスをつかんだ。1月28日、第一ウクライナ正面軍と第二ウクライナ正面軍が、ドイツ軍約五万、六個師団および一個独立旅団を、コルスン付近で包囲したのだ。マンシュタインは、ヒトラーの許可を待たず、包囲された部隊に、2月16日から17日にかけて、外側へ突破せよとの命令を下す。当該部隊は、必死で包囲網を抜け出し、およそ3万が逃れたという。」大木毅『独ソ戦 絶滅戦争の惨禍』岩波新書、2019年、pp.186-193.

戦争責任というとき、なぜ戦争を始めたのかに関する開戦責任、戦争の途中で起きた作戦の当否をめぐる戦争指導責任、そしてどうやって戦争を終わらせたかの終戦責任があると思う。開戦責任はおもに政治トップ指導者の政治的責任が問われる。戦争中の指導責任は、作戦戦闘だけでなく多様な戦争犯罪を含む現場の軍人に問われる。でも、最後の終戦責任が問われるのは、敗戦国の指導層に対してだけで、勝者の軍人や指導者は称賛は得るけれど、批判や責任は問われない。これはちょっと疑問を感じる。

B.戦争の時代が復活したのか?

日本もかつて大戦争をやって負けたという歴史を持つ国だが、その後に生まれたぼくたちは、戦争といっても直接体験しているものではなく、一種の伝説や物語として理解できても、自分自身の身の上に起こるとは思っていなかった。それは今でも、世界のどこかでは起こっているのだろうが、そこへわざわざ行かない限り現実とは思えないし、わざわざそんな場所へ行こうとする戦場カメラマンとか記者とかにならない限り無縁なものだと思っている。自衛隊員になった人も、現実の戦争で自分が戦うことを想定しても、ほんとに戦場で敵と戦い死ぬことまで覚悟している人はあまりいないのではないか。だから、今度のウクライナで若い兵士が戦って死んでいく映像を見て、いや、これほんとにやってるんだ!という衝撃を受けるのは当然だった。そして、そんなこと21世紀にありえない、と思っていた自分に何か足りなかったと考える人は多いのではないか。ただ、ではぼくたちも戦争に備えて、軍備や想定敵国への脅威を煽る潮流に乗るべきだろうか。

「e潮流 フォト:戦争できぬ時代のはずが 竹内 敬二

侵攻、制圧、陥落、壊滅……。ウクライナのニュースを伝える軍事用語は、比喩でも文学的な意味でもない。戦場の状況をそのまま伝えている。恐ろしい話だ。

私はこれまでの取材経験から、大規模な戦争はもう起きないのではと思っていた。世界は東西冷戦の終了で、大きく変わった。核戦争の脅威が薄れ、温暖化などが共通の危機として注目されだした。

1988年秋、国連総会でのソ連のシェワルナゼ外相による演説には、「時代は変わる」という高揚感があふれていた。

「我々は初めて環境への脅威という圧倒的な現実を目の当たりにしている。軍事的な防衛手段に基づいた国家の安全保障という伝統的な見方は、今や全く時代遅れだ。破局的な環境破壊という脅威に直面し、二極的イデオロギーで世界を分断していた線は消えている」。環境という視点で考えれば、世界を東西に分断する線は存在しないということだ。

大きな国際会議が頻繁に開かれ、議論し、お互いの国に住み、情報の共有も進めば、本気で殺しあう大戦争などできない時代になるだろう――。温暖化の交渉会議や主要国サミットを取材する中で、そう思った。

その後、地球環境の分野では国際協調が進み、京都議定書(1997年採択)やパリ協定(2015年採択)を生み出した。また、欧州にはロシア、米国も加盟する欧州安全保障協力機構(OSCE)などがあり、戦争をしない枠組み作りが進んでいるように見えた。

しかし、そうした考えは甘かった。ロシアがウクライナに侵攻。戦争は拡大し、核兵器使用の可能性さえ話される。いつの時代に戻ったのかと思う。

総力を挙げてウクライナを支援しているEU(欧州連合)はかつて、東西の衝突を回避する「特別のブレーキ」を持っていた。

EUは、天然ガスなどロシアの化石燃料の大量輸入国だ。この関係は、経済的な相互依存に基づく関係こそが安全保障に役立つとして、ドイツが中心になって冷戦時代から拡大されてきた。

しかし、うまくはいかなかった。ロシアによるウクライナ侵攻後、EUは即座にかじを切った。

たとえば昨年の輸入天然ガスの45%がロシアからだが、今年中に多くを減らし、2030年までにゼロにする方針だ。「脱ロシア」編大転換と言える。

EUは今、輸入削減、経済制裁で懸命にロシアの国力をそごうとしている。富の共有を進めてきたことを考えれば皮肉なものだ。

戦争を防ぐことはできなかったが、始まってしまった戦争を止めるのはさらに難しい。休戦や停戦への道筋も描けていない。(元朝日新聞編集委員)」朝日新聞2022年6月9日夕刊4面エコ&サイエンス欄。