A.旗本・御家人の生活

この春から、暇な時にペン画で幕末から明治初期に撮影された江戸の写真をもとに、モノクロの絵を描いている。江戸は徳川家康が、小田原北条氏滅亡のあと関東に移封され、天正18(1590)年八月に居城としてやってきて以来、徳川幕府の本拠として2代秀忠、3代家光の寛永13(1636)年の総構完成まで、約半世紀かかって完成した江戸城に、全国三百諸侯が集められた大都市だった。江戸城内外周辺に配置拝領された広大な大名屋敷は、参勤交代制で国許からやってくる藩士、そして徳川直属の旗本と御家人の膨大な武家人口を収容し、これを支える町人、職人をはじめ、多数の寺社に暮らす人びとも合わせ、当時でも世界一人口100万の都市だったという。

自然に発展した都市ではなく、徳川幕藩体制の中心という政治的な目的で計画的に作られた大都市であるから、最大の城下町という以上に、全国の武士の統治機構でもあり、サムライの社交の空間でもあった。大名屋敷の実態はいろいろな資料も残っているが、旗本・御家人についてはどうなっていたのか。忠臣蔵にからめて、井上ひさしの『不忠臣蔵』に以下のような、旗本の具体例が出て来たので引用してみる。これは、殿中松の廊下の事件の時、抜刀した浅野内匠頭を抱き止めた旗本、梶川与総兵衛に仕えた隠れ赤穂浪士、岡田利右衛門のその後という話になっている。

「ほう、今日の硯も桃河緑石の長方硯だの。刈右衛門はその硯がよほど好きとみえる。わしは知っての通り梶川家の婿でな、婿に来た当座は毎日のように、その硯の講釈を義父からうけたまわったものだ。

「この桃河緑石の長方硯は、唐渡りの絶品だぞ。桃河という川の川底から採った緑石でつくられており、この日本にも二つとない名題の硯じゃ。それからこの堆朱軸の筆だが、これも唐渡りでな、明代の作という。こちらの墨は徽墨じゃ。南唐代に徽州で製された名墨、表面が鏡の如くてろてろと光っているが、これは仕上げに漆を塗ってあるせいだ。三品とも秀忠様からわしの父が頂戴したもの、いえば梶川家の重宝である。万一、火災の際はなにはさておいてもこの三品を安全な場所へ移すこと、これが梶川家の家訓じゃぞ。それからもうひとつ、硯はとにかくとして、筆と墨とは使用を禁ずる。使えば磨り減ってしまうからな。最後にくれぐれも硯の手入れをおこたるな。よいな、肝に銘じておけよ」

わしはいま七十三歳、そしてわしが梶川家に来たのが十七歳。あれから五十六年も経つが、義父のことばをこの通りちゃんと憶えておる。どうかね、刈右衛門、これをもってしてもどれだけくどくどと口やかましく言われておったか、おおよその察しはつくだろう。

もっともわしは梶川家にふさわしくない婿養子であったわ。文房具には爪の垢ほども興味がもてぬからだ。刈右衛門が梶川家に物書役として雇いあげられたのはいつだったか。うーむ……そうそう、それを忘れてはいかんな。それを忘れては、梶川与惣兵衛頼照もついに老いたり、耄碌せりと嗤われてしまう。これまた十八年前じゃ。元禄十四年の巳の夏のはじめじゃ。内匠頭どのを抱き止めし臨機の措置あっぱれ至極、ということでわしは五百石御加増になり、それまでの七百石と合わせて、千二百石いただく身分となったが、あのときじゃ。当時、世間ではわしのことを、

「片手で二百五十石掴んだ果報者」

とか噂をしておったようだな。両手で抱き止めたから五百石の御加増、片手になおせば二百五十石を濡れ手で粟‥‥。この噂にはそういうからかいがこめられていた。ふん、愚か者めらが。わしの心のうちを知りもせず、世間は結果だけを喋々しておったわい。

まあ、そう、睨むものではないぞ、刈右衛門。今日は取っかかりから話が横道へそれっぱなしだが、なに、そのうちに本道へ引き返すさ。『梶川氏筆記』の口述へちゃんと立ち戻る。なあ、刈右衛門、わしはこのたびのこの『梶川氏筆記』の口述を、己が最後の仕事と思い定めている。生涯最後の仕事の、今日がその最終日よ。そういう次第でわしの脳味噌は、夏場の天水桶の腐れ水のようなもの、さまざまな思いがウンカの群れよろしくわらわらと湧いてくる。しばらくそのウンカの群れとつきあってくれ。

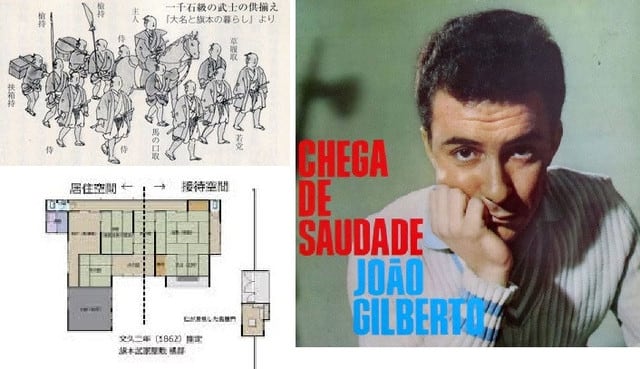

さて七百石と千二百石では、同じ旗本とはいっても、その暮らしぶりはずんと違ってくる。慶安の軍役規定では、七百石の旗本が責任をもって召し抱えておかねばならぬ家の子郎党は、侍四人、甲冑持ち一人、槍持二人、馬の口取二人、小荷駄二人、草履取一人、鋏箱持一人、立弓一人、鉄砲一人の計十五人となっている。このほかに用人、門番、下男、飯炊きがおる。あれこれ合せて屋敷のなかにはざっと三十人はいるといった勘定になるだろうな。ところが千二百石になると、刈右衛門も知ってのように、侍が二人ふえるほかに、槍持に甲冑持に小荷駄に鋏箱持もおのおの一名づつの増員、さらに新しく長刀持、押足軽、沓箱持、雨具持を新設して、家の子郎党は以前より十名増しの計二十五人じゃ。用人、門番、下男、下女、飯炊きの数などもそれに合わせてふくれあがる。また新しく物書役なども雇い入れねばならぬ。算盤玉を弾きながらの人探し、あおのときは目の回るような忙しい思いをした。それは高い給金を出せば人間はいくらでもおるさ。しかし交際はひろがる、ひろがれば金が要る。そこで安い給金で、しかも有能の人材を集めなくてはならない。その上、雇人志望のなかには冷やかし半分の面白半分という輩が大勢おった。

「浅野の殿様を抱き止めたあの梶川が人集めをしているというぞ。おもしろいじゃないか。梶川は旗本第一の力持ちだという話だ。きっと仁王様みたような大男にちがいない。顔や姿を見るだけでも話の種になる。おい、行ってみようぜ」

とまあ、この種の連中が二百人は押しかけて来たろうな。ところがそういう連中は、すぐにそれとわかるから世の中というものはよくしたものでな、わしを見て、

「あれ、あれ」

という表情になるのだな。わしは見ての通り小男じゃ。顔も、よく言えば美男面、有体に申せば世上の噂に言うあの大石内蔵助なみの昼行燈、ぼやーっとしたやさ男だ。」井上ひさし「不忠臣蔵」中の岡田利右衛門、(『井上ひさし短編中編小説集成』第10巻、岩波書店)pp.197-199.

身分制社会といわれる江戸中期だが、大名旗本という幕藩社会の支配階級も、先祖が徳川家に貢献した褒美に録をたまわり、江戸市中に屋敷地を与えられ安泰のように思うが、この地位と対面を維持するには、立派な跡継ぎや頼りになる家臣を養う義務を負ってなかなか苦労していた。もはや戦で手柄を立てる機会はなく、武芸よりは文官官僚としての才知が必要になり、幕府官僚の供給源で出世が期待できた上位の旗本はともかく、無役の旗本や御家人は無為無聊の日々で「退屈」するうちに経済生活も倹約節約を迫られるのが江戸末期である。

「近世中期以降、100万人を超える人口を抱えた都市江戸の約半数は武家であり、そして江戸の三分の二の面積を占める武家屋敷には、大名屋敷の他に、旗本・御家人の屋敷が配置されていた。本論では、江戸社会の構成要素の一端を担っていた幕臣(旗本・御家人)を対象に、彼らをとりまく社会構造の解明を試みていきたい。

江戸の旗本たちは、知行所に陣屋を構え参勤交代を行う交代寄合三十四家を除き、江戸屋敷に永住する不在領主であった。彼らはいずれも幕府から支給された拝領屋敷に居住することを基本としている。家格や知行高・俸禄の多寡によって拝領屋敷の坪数も異なり、なかには下屋敷や、私的に百姓地を購入・借用して得た抱屋敷を持つなど、複数の屋敷を有するものもあった。また、屋敷の広さには江戸の中心部と場末、山の手と下町といった地域的特徴も反映されていた。

現存する屋敷図面をみると、旗本屋敷は大名藩邸に比して小規模ながら、表と奥に分かれた空間構造を持ち、主屋は概ね接客・儀礼部分と、当主や家族が生活する部分、そして家臣・奉公人が詰める部分とに分かれていた。また、敷地内には門番や家臣の長屋、中庭や庭園・菜園、厩・井戸・土蔵、屋敷神の稲荷社などがあり、隣接する屋敷との境は塀や生垣によって隔てられていた。

旗本は経済的理由から家臣や奉公人をできる限り最小限に抑える傾向にあった。たとえば、家禄1300石の三嶋家の場合、嘉永元(1848)年七月時点での屋敷内居住者は、当主政養とその正室、養母と養母付女中2名、茶の間付女中1名、用人2名、中小姓1名、小者・中間5名、扶持人医師2名の計16名で、当時持馬はないので別当を雇っておらず、他に先々代の時分家した一族数名と、御預人の大番組同心1名が住んでいた。この人数について、慶安二(1649)年に定められた幕府の軍役に照らし合わせると、三嶋家は士分6名、小者・中間は21名必要であり、同家は家計が逼迫していたこともあり、家臣の扶持米・給金をいかに最小限に抑制するかに腐心していたことがわかる。そのうえ、幕末期の三嶋家には譜代の家臣はなく、奉公人含めていずれも数カ月から三年余で他の者と交代しているのである。

主家を転々とする武士の事例としては、曲亭馬琴が知られる。馬琴の生家滝沢家は1000石の旗本松平家に代々仕えていたが、若い頃に長兄興旨・次兄興春とともに主家を去っている。長兄興旨は旗本戸田家(7000石)、さらに山口家(2500石)に仕え、次兄興春は旗本蒔田家(7000石)の家臣高田氏に婿養子に入るが、すぐび離縁し、その後は旗本高井家(2000石)、水谷家(2200石)に仕えており、馬琴自身は兄とともに戸田家・水谷家に仕えたあと、小笠原家(5000石)・下野吹上藩有馬家に出仕後流浪生活を送っている。このような旗本の家臣・奉公人層は人宿や知人の伝手をたどって短期間で奉公先を転々とする存在であり、遅くとも十八世紀後半には旗本社会にこのような人々が循環する構造が成立していたのである。

その点で特徴的なのが、駿河台小川町に上屋敷1700坪(ほかに馬場453坪、白山に下屋敷3600坪)を構えた5000石の旗本蜷川家である。同家に残された幕末の屋敷絵図によれば、塀に沿って一番から二五番まで番号の振られた長屋があり、いくつかは物置や空き家になっていた。参勤交代で勤番武士の入れ替わる大名家とは異なる事情を考えれば、この事例などは、長屋に入れ替わりの激しい家臣や奉公人を収容する体制が整っていたことを物語っていよう(『武家屋敷の表と裏』)。

また、前述馬琴には叔父養子定興が御船手同心に婿入りし、馬琴が孫に御持筒同心の株を買っている事実が示唆するように、旗本の家臣と御家人層は双方の内部で流動的かつ密接な交流があったことが明らかとなっている。

次に御家人の屋敷について検討してみよう。彼らが拝領している屋敷は100‐300坪程度と狭小だが、幕末に七〇俵五人扶持の徒を務めた山本政恒の場合は、約200坪の屋敷地に29坪の母屋の他は稲荷社と貸家が一軒あるばかりで、家臣長屋はなく、他の大部分は庭となっていた。また200石の騎馬の格を有する町奉行所与力原家では、幕末の屋敷図では、母屋に10以上の部屋があり、他に池のある庭と土蔵が四カ所みられた。ことに茶室が設けられていることと、土蔵の多さが特徴的である。また、天保10(1839)年の事例によると、通いの用人一名、下男三名、下女三名の存在が確認できる。ただし、この点については原家が代々町奉行所内で裁判を担当する掛である詮議役(吟味方)をしていて、大名家の付け届けが潤沢にあったことを考慮する必要があろう。

御家人は旗本とは異なり、多くの場合、所属する役職ごとに組屋敷(大縄拝領屋敷)に集住していた。そして組屋敷ごとに一定の秩序が存在し、さらに困窮する彼らの経済的事情から、組屋敷単位で特定の内職に精を出すことも多く、青山の鉄砲百人組の春慶塗・提灯張り、大久保の鉄砲百人組のつつじ栽培、下谷の徒組の朝顔栽培をはじめとして、さまざまな草花の栽培や、金魚・鈴虫・コオロギの飼育などを行う組屋敷もあった。また、御家人は個人単位でも板木内職などを行っていた実態などが明らかになっており、彼らは内職を通じて江戸のさまざまな商品流通に接点を持っていたわけである。

一方、家屋敷の一部を貸し出し、地代を収入源とする御家人も多数確認できる。そこで町奉行所の与力・同心の事例をみてみよう。彼らは八丁堀に組屋敷を与えられていたが、文久二(1862)年の尾張屋版「八丁堀細見絵図」を見ると、与力屋敷の一部に町医者・儒学者・国学者・心学者・盲人・手習師匠・剣術師匠の居住が確認できる。実際に与力原家・都築家の屋敷図面から、貸家が営まれていたことがわかるほか、前述原家の天保10(1839)年の事例では、帆原検校・岩間氏・南町奉行所同心笹間氏から地代を受け取っているのである。原家では手習師匠の小泉氏や、長唄師匠の杵屋に子女を通わせている。八丁堀は与力の加藤枝直・千蔭父子が国学者・歌人として著名であり、他の住人でも村田春海や一柳千古・井上文雄などの歌人を多く輩出した地として知られ、同心の人見周助は四代目柄井川柳を襲名している。こうしたことから、八丁堀では学者や手習い・武芸の師匠のほか、三弦・鍼灸・金貸などを行い検校・勾当を名乗る盲人を主な対象に内々で貸家経営を行い、彼らと文化的にも特有の関係を結んでいたことがうかがえるのである。

また、御家人たちは医者・儒者・大奥女中らとともに幕府から拝領地として町屋敷を与えられる場合があった。これを拝領町屋敷といい、地面の売買・質入れは禁じられていたものの、町方の支配に属し、他は沽券地同様に扱われていた。そのため、地主となった御家人は屋敷内に長屋を建てて町屋敷経営を行い、店賃が幕府からの扶持と同等の意義をもっていた。

一例として八丁堀地域の北島町・亀島町・岡崎町を取り上げると、ここには町奉行所の同心の組屋敷が置かれている。その実態は同心の大部分が拝領した土地の一部を住居とし、他は貸家にしている居住形態を反映しているわけで、北島町に屋敷を持つ同心大久保彦十郎は、表通りに面したところに間口二間一尺五寸の貸家を二軒、その奥に間口九尺×奥行き二間の長屋などを八軒構えており、そこには共同の井戸と雪隠、幅六尺の路地が設けられ、一番奥の約29坪の部分を大久保自身の住居としていた。このようにみていくと、八丁堀の同心の組屋敷は敷地が非常に細かく分けられており、医者や学者などを中心にやや広いスペースを貸していた与力とは異なり、貸家・長屋は町全体が大縄拝領屋敷となっていたことを指摘されている。後者は組によって地面が管理される傾向が強く、場末ではないが前述八丁堀地域の同心屋敷などはこれに該当するといえよう。」滝口正哉「幕臣屋敷と江戸社会」(吉田伸之編『江戸巻 シリーズ三都』東京大学出版会)、pp.77-81.

なるほど、元禄期の千二百石旗本という設定の「退屈男」早乙女主水之介は、無役で暇を持て余していたが、広い屋敷に住んでいるのは独身のお殿様のほかには妹と小姓が一人と用人の爺一人(小男や下女はいるのかもしれないが)と言う少人数である。つまりこんな旗本なんかいなかったわけだな。千二百石もあれば、家来の武士が2,3名と足軽小者十名くらいは家に住まわせていたはずで、そこを節約すると家計は楽だが対面が保てなくて世間の評判はぐっと悪くなるんだろうな。といっても、よい人材はどっかの武家の次三男で遊んでる役立たずしかいなくて、リクルートは苦労したのかもしれない。

B.ボサノヴァの父の死

ボサノヴァがアメリカから世界に流行し始めたのは1960年代、ぼくも白黒テレビでいきなり無表情でぶっきらぼうに呟くように歌うアストラッド・ジルベルトの「イパネマの娘」や「ディサフィナード」をはじめて聴いた時は、ずいぶん不思議な、でもおしゃれな香りが漂う音楽だと思った。これがブラジルなのかと思ったが、いわゆる南米ラテンの音楽とは色合いが違っていたから、ジョアン・ジルベルトとかアントニオ・カルロス・ジョビンという名前は、ポルトガル語なのだろうが、ジャズの洗練を身につけた人たちだと思った。それから半世紀。ボサノヴァは、ひとつのジャンル、あるいはリズムとして定着していることはいうまでもない。

「生み出したボサノヴァ 普遍に:ジョアン・ジルベルトを悼む 翻訳家 国安真奈

ジョアン・ジルベルトこと、ジョアン・ジルベルト・ド・ブラード・ペレイラ・ジ・オリヴェイラ氏が6日、リオデジャネイロの自宅で他界した。

ジョアンは、1950年代後半から60年代前半にかけて、アントニオ・カルロス・ジョビン、ヴィシニウス・ジ・モライスとともに、故郷ブラジルでボサノヴァという音楽ジャンルを創造した人だ。ブラジルのサンバ、アメリカのクールジャズの影響を受けつつも、ボサノヴァは全く新しいクールで洗練された音楽だった。とりわけ、ジョアンの発明によるギター奏法と、ビブラートを使わない、声量を抑えたヴォーカルは、一般の聴衆のみならず多くのプロのアーティストをして、音楽に対する考えが完全に変わったと言わしめるほどの衝撃を与えるものだった。

64年のブラジル革命と、その後の鉛の時代を避けるように、彼を含むボサノヴァアーティストたちは、アメリカに活動拠点を移した。ジョアン自身もアメリカでアルバム「ゲッツ/ジルベルト」を発表し、誰もが知る名曲「イパネマの娘」を収録するこのLPで国際的な名声を手にした。

しかし、彼が80年に帰国した時、祖国ではボサノヴァに完全に忘れられた存在だった。その状況は、90年にジャーナリストのルイ・カストロがボサノヴァの歴史を語る著書を上梓し、人々の耳目を再びこの音楽へ向けさせるまで続く。その後、ロンドンのクラブシーンでボサノヴァ後期の楽曲が人気を博したのをきっかけに、古い音源が次々と復刻されるようになった。そこで人々はジョアン・ジルベルトを再発見した。

日本でもボサノヴァは、過去20年間、着実にファンを増やしてきた。この音楽がどれほど日本で愛されているかは、神経質な人と名高いがゆえに至難の業と言われていたジョアンの招聘と来日公演が、3度も実現したことに表れている。自身の音楽に対するジョアンの忠実さと完全主義。その音楽の、シンプルだが圧倒的な存在感。ただギターを奏で、歌うだけで、彼の音楽人生そのものが伝わってくるような公演だった。

ジョアンの演奏法と歌唱法は、今や世界中の人々の間で定着していることに疑いはない。ボサノヴァがまた忘れられたとしても、彼の創造物は受け継がれていくだろう。人類に普遍的な営みとして。そんな唯一無二の音楽家を、世界は失ったのだ。 (寄稿)」朝日新聞2019年7月11日夕刊3面。

この春から、暇な時にペン画で幕末から明治初期に撮影された江戸の写真をもとに、モノクロの絵を描いている。江戸は徳川家康が、小田原北条氏滅亡のあと関東に移封され、天正18(1590)年八月に居城としてやってきて以来、徳川幕府の本拠として2代秀忠、3代家光の寛永13(1636)年の総構完成まで、約半世紀かかって完成した江戸城に、全国三百諸侯が集められた大都市だった。江戸城内外周辺に配置拝領された広大な大名屋敷は、参勤交代制で国許からやってくる藩士、そして徳川直属の旗本と御家人の膨大な武家人口を収容し、これを支える町人、職人をはじめ、多数の寺社に暮らす人びとも合わせ、当時でも世界一人口100万の都市だったという。

自然に発展した都市ではなく、徳川幕藩体制の中心という政治的な目的で計画的に作られた大都市であるから、最大の城下町という以上に、全国の武士の統治機構でもあり、サムライの社交の空間でもあった。大名屋敷の実態はいろいろな資料も残っているが、旗本・御家人についてはどうなっていたのか。忠臣蔵にからめて、井上ひさしの『不忠臣蔵』に以下のような、旗本の具体例が出て来たので引用してみる。これは、殿中松の廊下の事件の時、抜刀した浅野内匠頭を抱き止めた旗本、梶川与総兵衛に仕えた隠れ赤穂浪士、岡田利右衛門のその後という話になっている。

「ほう、今日の硯も桃河緑石の長方硯だの。刈右衛門はその硯がよほど好きとみえる。わしは知っての通り梶川家の婿でな、婿に来た当座は毎日のように、その硯の講釈を義父からうけたまわったものだ。

「この桃河緑石の長方硯は、唐渡りの絶品だぞ。桃河という川の川底から採った緑石でつくられており、この日本にも二つとない名題の硯じゃ。それからこの堆朱軸の筆だが、これも唐渡りでな、明代の作という。こちらの墨は徽墨じゃ。南唐代に徽州で製された名墨、表面が鏡の如くてろてろと光っているが、これは仕上げに漆を塗ってあるせいだ。三品とも秀忠様からわしの父が頂戴したもの、いえば梶川家の重宝である。万一、火災の際はなにはさておいてもこの三品を安全な場所へ移すこと、これが梶川家の家訓じゃぞ。それからもうひとつ、硯はとにかくとして、筆と墨とは使用を禁ずる。使えば磨り減ってしまうからな。最後にくれぐれも硯の手入れをおこたるな。よいな、肝に銘じておけよ」

わしはいま七十三歳、そしてわしが梶川家に来たのが十七歳。あれから五十六年も経つが、義父のことばをこの通りちゃんと憶えておる。どうかね、刈右衛門、これをもってしてもどれだけくどくどと口やかましく言われておったか、おおよその察しはつくだろう。

もっともわしは梶川家にふさわしくない婿養子であったわ。文房具には爪の垢ほども興味がもてぬからだ。刈右衛門が梶川家に物書役として雇いあげられたのはいつだったか。うーむ……そうそう、それを忘れてはいかんな。それを忘れては、梶川与惣兵衛頼照もついに老いたり、耄碌せりと嗤われてしまう。これまた十八年前じゃ。元禄十四年の巳の夏のはじめじゃ。内匠頭どのを抱き止めし臨機の措置あっぱれ至極、ということでわしは五百石御加増になり、それまでの七百石と合わせて、千二百石いただく身分となったが、あのときじゃ。当時、世間ではわしのことを、

「片手で二百五十石掴んだ果報者」

とか噂をしておったようだな。両手で抱き止めたから五百石の御加増、片手になおせば二百五十石を濡れ手で粟‥‥。この噂にはそういうからかいがこめられていた。ふん、愚か者めらが。わしの心のうちを知りもせず、世間は結果だけを喋々しておったわい。

まあ、そう、睨むものではないぞ、刈右衛門。今日は取っかかりから話が横道へそれっぱなしだが、なに、そのうちに本道へ引き返すさ。『梶川氏筆記』の口述へちゃんと立ち戻る。なあ、刈右衛門、わしはこのたびのこの『梶川氏筆記』の口述を、己が最後の仕事と思い定めている。生涯最後の仕事の、今日がその最終日よ。そういう次第でわしの脳味噌は、夏場の天水桶の腐れ水のようなもの、さまざまな思いがウンカの群れよろしくわらわらと湧いてくる。しばらくそのウンカの群れとつきあってくれ。

さて七百石と千二百石では、同じ旗本とはいっても、その暮らしぶりはずんと違ってくる。慶安の軍役規定では、七百石の旗本が責任をもって召し抱えておかねばならぬ家の子郎党は、侍四人、甲冑持ち一人、槍持二人、馬の口取二人、小荷駄二人、草履取一人、鋏箱持一人、立弓一人、鉄砲一人の計十五人となっている。このほかに用人、門番、下男、飯炊きがおる。あれこれ合せて屋敷のなかにはざっと三十人はいるといった勘定になるだろうな。ところが千二百石になると、刈右衛門も知ってのように、侍が二人ふえるほかに、槍持に甲冑持に小荷駄に鋏箱持もおのおの一名づつの増員、さらに新しく長刀持、押足軽、沓箱持、雨具持を新設して、家の子郎党は以前より十名増しの計二十五人じゃ。用人、門番、下男、下女、飯炊きの数などもそれに合わせてふくれあがる。また新しく物書役なども雇い入れねばならぬ。算盤玉を弾きながらの人探し、あおのときは目の回るような忙しい思いをした。それは高い給金を出せば人間はいくらでもおるさ。しかし交際はひろがる、ひろがれば金が要る。そこで安い給金で、しかも有能の人材を集めなくてはならない。その上、雇人志望のなかには冷やかし半分の面白半分という輩が大勢おった。

「浅野の殿様を抱き止めたあの梶川が人集めをしているというぞ。おもしろいじゃないか。梶川は旗本第一の力持ちだという話だ。きっと仁王様みたような大男にちがいない。顔や姿を見るだけでも話の種になる。おい、行ってみようぜ」

とまあ、この種の連中が二百人は押しかけて来たろうな。ところがそういう連中は、すぐにそれとわかるから世の中というものはよくしたものでな、わしを見て、

「あれ、あれ」

という表情になるのだな。わしは見ての通り小男じゃ。顔も、よく言えば美男面、有体に申せば世上の噂に言うあの大石内蔵助なみの昼行燈、ぼやーっとしたやさ男だ。」井上ひさし「不忠臣蔵」中の岡田利右衛門、(『井上ひさし短編中編小説集成』第10巻、岩波書店)pp.197-199.

身分制社会といわれる江戸中期だが、大名旗本という幕藩社会の支配階級も、先祖が徳川家に貢献した褒美に録をたまわり、江戸市中に屋敷地を与えられ安泰のように思うが、この地位と対面を維持するには、立派な跡継ぎや頼りになる家臣を養う義務を負ってなかなか苦労していた。もはや戦で手柄を立てる機会はなく、武芸よりは文官官僚としての才知が必要になり、幕府官僚の供給源で出世が期待できた上位の旗本はともかく、無役の旗本や御家人は無為無聊の日々で「退屈」するうちに経済生活も倹約節約を迫られるのが江戸末期である。

「近世中期以降、100万人を超える人口を抱えた都市江戸の約半数は武家であり、そして江戸の三分の二の面積を占める武家屋敷には、大名屋敷の他に、旗本・御家人の屋敷が配置されていた。本論では、江戸社会の構成要素の一端を担っていた幕臣(旗本・御家人)を対象に、彼らをとりまく社会構造の解明を試みていきたい。

江戸の旗本たちは、知行所に陣屋を構え参勤交代を行う交代寄合三十四家を除き、江戸屋敷に永住する不在領主であった。彼らはいずれも幕府から支給された拝領屋敷に居住することを基本としている。家格や知行高・俸禄の多寡によって拝領屋敷の坪数も異なり、なかには下屋敷や、私的に百姓地を購入・借用して得た抱屋敷を持つなど、複数の屋敷を有するものもあった。また、屋敷の広さには江戸の中心部と場末、山の手と下町といった地域的特徴も反映されていた。

現存する屋敷図面をみると、旗本屋敷は大名藩邸に比して小規模ながら、表と奥に分かれた空間構造を持ち、主屋は概ね接客・儀礼部分と、当主や家族が生活する部分、そして家臣・奉公人が詰める部分とに分かれていた。また、敷地内には門番や家臣の長屋、中庭や庭園・菜園、厩・井戸・土蔵、屋敷神の稲荷社などがあり、隣接する屋敷との境は塀や生垣によって隔てられていた。

旗本は経済的理由から家臣や奉公人をできる限り最小限に抑える傾向にあった。たとえば、家禄1300石の三嶋家の場合、嘉永元(1848)年七月時点での屋敷内居住者は、当主政養とその正室、養母と養母付女中2名、茶の間付女中1名、用人2名、中小姓1名、小者・中間5名、扶持人医師2名の計16名で、当時持馬はないので別当を雇っておらず、他に先々代の時分家した一族数名と、御預人の大番組同心1名が住んでいた。この人数について、慶安二(1649)年に定められた幕府の軍役に照らし合わせると、三嶋家は士分6名、小者・中間は21名必要であり、同家は家計が逼迫していたこともあり、家臣の扶持米・給金をいかに最小限に抑制するかに腐心していたことがわかる。そのうえ、幕末期の三嶋家には譜代の家臣はなく、奉公人含めていずれも数カ月から三年余で他の者と交代しているのである。

主家を転々とする武士の事例としては、曲亭馬琴が知られる。馬琴の生家滝沢家は1000石の旗本松平家に代々仕えていたが、若い頃に長兄興旨・次兄興春とともに主家を去っている。長兄興旨は旗本戸田家(7000石)、さらに山口家(2500石)に仕え、次兄興春は旗本蒔田家(7000石)の家臣高田氏に婿養子に入るが、すぐび離縁し、その後は旗本高井家(2000石)、水谷家(2200石)に仕えており、馬琴自身は兄とともに戸田家・水谷家に仕えたあと、小笠原家(5000石)・下野吹上藩有馬家に出仕後流浪生活を送っている。このような旗本の家臣・奉公人層は人宿や知人の伝手をたどって短期間で奉公先を転々とする存在であり、遅くとも十八世紀後半には旗本社会にこのような人々が循環する構造が成立していたのである。

その点で特徴的なのが、駿河台小川町に上屋敷1700坪(ほかに馬場453坪、白山に下屋敷3600坪)を構えた5000石の旗本蜷川家である。同家に残された幕末の屋敷絵図によれば、塀に沿って一番から二五番まで番号の振られた長屋があり、いくつかは物置や空き家になっていた。参勤交代で勤番武士の入れ替わる大名家とは異なる事情を考えれば、この事例などは、長屋に入れ替わりの激しい家臣や奉公人を収容する体制が整っていたことを物語っていよう(『武家屋敷の表と裏』)。

また、前述馬琴には叔父養子定興が御船手同心に婿入りし、馬琴が孫に御持筒同心の株を買っている事実が示唆するように、旗本の家臣と御家人層は双方の内部で流動的かつ密接な交流があったことが明らかとなっている。

次に御家人の屋敷について検討してみよう。彼らが拝領している屋敷は100‐300坪程度と狭小だが、幕末に七〇俵五人扶持の徒を務めた山本政恒の場合は、約200坪の屋敷地に29坪の母屋の他は稲荷社と貸家が一軒あるばかりで、家臣長屋はなく、他の大部分は庭となっていた。また200石の騎馬の格を有する町奉行所与力原家では、幕末の屋敷図では、母屋に10以上の部屋があり、他に池のある庭と土蔵が四カ所みられた。ことに茶室が設けられていることと、土蔵の多さが特徴的である。また、天保10(1839)年の事例によると、通いの用人一名、下男三名、下女三名の存在が確認できる。ただし、この点については原家が代々町奉行所内で裁判を担当する掛である詮議役(吟味方)をしていて、大名家の付け届けが潤沢にあったことを考慮する必要があろう。

御家人は旗本とは異なり、多くの場合、所属する役職ごとに組屋敷(大縄拝領屋敷)に集住していた。そして組屋敷ごとに一定の秩序が存在し、さらに困窮する彼らの経済的事情から、組屋敷単位で特定の内職に精を出すことも多く、青山の鉄砲百人組の春慶塗・提灯張り、大久保の鉄砲百人組のつつじ栽培、下谷の徒組の朝顔栽培をはじめとして、さまざまな草花の栽培や、金魚・鈴虫・コオロギの飼育などを行う組屋敷もあった。また、御家人は個人単位でも板木内職などを行っていた実態などが明らかになっており、彼らは内職を通じて江戸のさまざまな商品流通に接点を持っていたわけである。

一方、家屋敷の一部を貸し出し、地代を収入源とする御家人も多数確認できる。そこで町奉行所の与力・同心の事例をみてみよう。彼らは八丁堀に組屋敷を与えられていたが、文久二(1862)年の尾張屋版「八丁堀細見絵図」を見ると、与力屋敷の一部に町医者・儒学者・国学者・心学者・盲人・手習師匠・剣術師匠の居住が確認できる。実際に与力原家・都築家の屋敷図面から、貸家が営まれていたことがわかるほか、前述原家の天保10(1839)年の事例では、帆原検校・岩間氏・南町奉行所同心笹間氏から地代を受け取っているのである。原家では手習師匠の小泉氏や、長唄師匠の杵屋に子女を通わせている。八丁堀は与力の加藤枝直・千蔭父子が国学者・歌人として著名であり、他の住人でも村田春海や一柳千古・井上文雄などの歌人を多く輩出した地として知られ、同心の人見周助は四代目柄井川柳を襲名している。こうしたことから、八丁堀では学者や手習い・武芸の師匠のほか、三弦・鍼灸・金貸などを行い検校・勾当を名乗る盲人を主な対象に内々で貸家経営を行い、彼らと文化的にも特有の関係を結んでいたことがうかがえるのである。

また、御家人たちは医者・儒者・大奥女中らとともに幕府から拝領地として町屋敷を与えられる場合があった。これを拝領町屋敷といい、地面の売買・質入れは禁じられていたものの、町方の支配に属し、他は沽券地同様に扱われていた。そのため、地主となった御家人は屋敷内に長屋を建てて町屋敷経営を行い、店賃が幕府からの扶持と同等の意義をもっていた。

一例として八丁堀地域の北島町・亀島町・岡崎町を取り上げると、ここには町奉行所の同心の組屋敷が置かれている。その実態は同心の大部分が拝領した土地の一部を住居とし、他は貸家にしている居住形態を反映しているわけで、北島町に屋敷を持つ同心大久保彦十郎は、表通りに面したところに間口二間一尺五寸の貸家を二軒、その奥に間口九尺×奥行き二間の長屋などを八軒構えており、そこには共同の井戸と雪隠、幅六尺の路地が設けられ、一番奥の約29坪の部分を大久保自身の住居としていた。このようにみていくと、八丁堀の同心の組屋敷は敷地が非常に細かく分けられており、医者や学者などを中心にやや広いスペースを貸していた与力とは異なり、貸家・長屋は町全体が大縄拝領屋敷となっていたことを指摘されている。後者は組によって地面が管理される傾向が強く、場末ではないが前述八丁堀地域の同心屋敷などはこれに該当するといえよう。」滝口正哉「幕臣屋敷と江戸社会」(吉田伸之編『江戸巻 シリーズ三都』東京大学出版会)、pp.77-81.

なるほど、元禄期の千二百石旗本という設定の「退屈男」早乙女主水之介は、無役で暇を持て余していたが、広い屋敷に住んでいるのは独身のお殿様のほかには妹と小姓が一人と用人の爺一人(小男や下女はいるのかもしれないが)と言う少人数である。つまりこんな旗本なんかいなかったわけだな。千二百石もあれば、家来の武士が2,3名と足軽小者十名くらいは家に住まわせていたはずで、そこを節約すると家計は楽だが対面が保てなくて世間の評判はぐっと悪くなるんだろうな。といっても、よい人材はどっかの武家の次三男で遊んでる役立たずしかいなくて、リクルートは苦労したのかもしれない。

B.ボサノヴァの父の死

ボサノヴァがアメリカから世界に流行し始めたのは1960年代、ぼくも白黒テレビでいきなり無表情でぶっきらぼうに呟くように歌うアストラッド・ジルベルトの「イパネマの娘」や「ディサフィナード」をはじめて聴いた時は、ずいぶん不思議な、でもおしゃれな香りが漂う音楽だと思った。これがブラジルなのかと思ったが、いわゆる南米ラテンの音楽とは色合いが違っていたから、ジョアン・ジルベルトとかアントニオ・カルロス・ジョビンという名前は、ポルトガル語なのだろうが、ジャズの洗練を身につけた人たちだと思った。それから半世紀。ボサノヴァは、ひとつのジャンル、あるいはリズムとして定着していることはいうまでもない。

「生み出したボサノヴァ 普遍に:ジョアン・ジルベルトを悼む 翻訳家 国安真奈

ジョアン・ジルベルトこと、ジョアン・ジルベルト・ド・ブラード・ペレイラ・ジ・オリヴェイラ氏が6日、リオデジャネイロの自宅で他界した。

ジョアンは、1950年代後半から60年代前半にかけて、アントニオ・カルロス・ジョビン、ヴィシニウス・ジ・モライスとともに、故郷ブラジルでボサノヴァという音楽ジャンルを創造した人だ。ブラジルのサンバ、アメリカのクールジャズの影響を受けつつも、ボサノヴァは全く新しいクールで洗練された音楽だった。とりわけ、ジョアンの発明によるギター奏法と、ビブラートを使わない、声量を抑えたヴォーカルは、一般の聴衆のみならず多くのプロのアーティストをして、音楽に対する考えが完全に変わったと言わしめるほどの衝撃を与えるものだった。

64年のブラジル革命と、その後の鉛の時代を避けるように、彼を含むボサノヴァアーティストたちは、アメリカに活動拠点を移した。ジョアン自身もアメリカでアルバム「ゲッツ/ジルベルト」を発表し、誰もが知る名曲「イパネマの娘」を収録するこのLPで国際的な名声を手にした。

しかし、彼が80年に帰国した時、祖国ではボサノヴァに完全に忘れられた存在だった。その状況は、90年にジャーナリストのルイ・カストロがボサノヴァの歴史を語る著書を上梓し、人々の耳目を再びこの音楽へ向けさせるまで続く。その後、ロンドンのクラブシーンでボサノヴァ後期の楽曲が人気を博したのをきっかけに、古い音源が次々と復刻されるようになった。そこで人々はジョアン・ジルベルトを再発見した。

日本でもボサノヴァは、過去20年間、着実にファンを増やしてきた。この音楽がどれほど日本で愛されているかは、神経質な人と名高いがゆえに至難の業と言われていたジョアンの招聘と来日公演が、3度も実現したことに表れている。自身の音楽に対するジョアンの忠実さと完全主義。その音楽の、シンプルだが圧倒的な存在感。ただギターを奏で、歌うだけで、彼の音楽人生そのものが伝わってくるような公演だった。

ジョアンの演奏法と歌唱法は、今や世界中の人々の間で定着していることに疑いはない。ボサノヴァがまた忘れられたとしても、彼の創造物は受け継がれていくだろう。人類に普遍的な営みとして。そんな唯一無二の音楽家を、世界は失ったのだ。 (寄稿)」朝日新聞2019年7月11日夕刊3面。