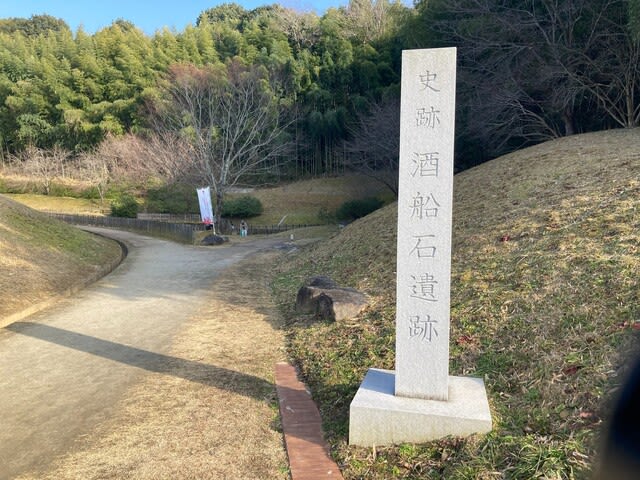

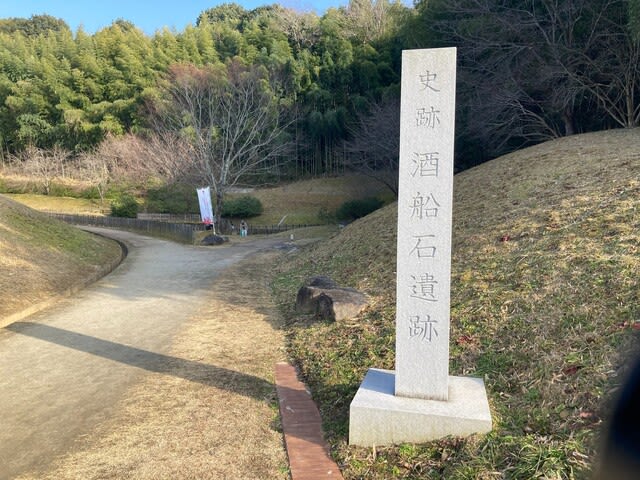

飛鳥宮跡から5分くらいで酒船石遺跡に到着。この遺跡名は丘の上の酒船石と丘の麓から出た亀形石造物遺構を合わせての呼称です。中学、高校のときにはまだ酒船石しか見つかっていなくて、遺跡名はなかった。その後、平成4年(1992年)に酒船石の北の斜面で石垣が発見され、さらに平成12年(2000年)に砂岩でできた湧水設備、小判形石造物、亀形石造物が発見され、このように命名されたとのこと。

まずは丘の上の酒船石へ。途中、板塀で囲われた小屋のようなものがあったものの、あまり気にせずに頂上を目指します。そして頂上へ。この姿を目にするのはまさに50年ぶり。

竹林で囲まれたこの場所で謎の石造物を前にして4人はなんとタケノコ掘りの話で盛り上がってました。それにしてもこの石造物は何の目的で作られたのだろうか。その名のとおり、酒を作ったのか、それとも薬を作ったのか、50年前はまさに謎とされたこの酒船石ですが、丘のふもとに新たな遺構が出たことで謎の解明が進んだようです。

タケノコ掘りの話で盛り上がりながら3人は階段を降りていくのですが、私は写真を撮っている間に遅れをとりました。3人のうしろから階段を降りた私は、途中の板囲いが気になって行ってみたのです。そしたらなんと、これが新たに見つかった石垣遺構でした。

丘を降りて亀形石造物を見に行こうと思ったら、なんと、なんと、ここだけ有料でした。これだけにお金を払うのはちょっと、と思ってやめようとしたら3人から「待っといてあげるから行ってこい」と有難いお言葉。中に入ると同じようにひとりで見学に来た男性がいました。この人、たしか飛鳥宮跡でも見かけたぞ。彼がボランティアガイドの話を聞いていたので、そこに入らせてもらいました。いろいろ勉強になりました。

隣接する奈良万葉博物館の建設の際に見つかったこと、酒船石と一体の祭祀施設と考えられること、酒船石のある丘もそのために作られた人工の丘の可能性があること、丘の中腹にあった石垣や湧水施設に使われている石はこのあたりでは採れない砂岩であること、それを天理の方から運んできたこと、そのために運河(狂心の渠)を掘ったこと、ここに見えている遺構はすべて実物であること、などなどボランティアガイドさんのお話をたいへん興味深く聴きました。

こうして全景を眺めると、背後の丘は麓の施設を囲んでいるように見えます。丘を築いて石垣で檀を設け、酒船石を設置して、麓の湧水施設とあわせて何らかの祭祀をした。そんな光景が見えてきそうです。さて、次は飛鳥寺に向かいます。

(つづく)

------------------------------------------

↓↓↓↓↓↓↓ 電子出版しました!

まずは丘の上の酒船石へ。途中、板塀で囲われた小屋のようなものがあったものの、あまり気にせずに頂上を目指します。そして頂上へ。この姿を目にするのはまさに50年ぶり。

竹林で囲まれたこの場所で謎の石造物を前にして4人はなんとタケノコ掘りの話で盛り上がってました。それにしてもこの石造物は何の目的で作られたのだろうか。その名のとおり、酒を作ったのか、それとも薬を作ったのか、50年前はまさに謎とされたこの酒船石ですが、丘のふもとに新たな遺構が出たことで謎の解明が進んだようです。

タケノコ掘りの話で盛り上がりながら3人は階段を降りていくのですが、私は写真を撮っている間に遅れをとりました。3人のうしろから階段を降りた私は、途中の板囲いが気になって行ってみたのです。そしたらなんと、これが新たに見つかった石垣遺構でした。

丘を降りて亀形石造物を見に行こうと思ったら、なんと、なんと、ここだけ有料でした。これだけにお金を払うのはちょっと、と思ってやめようとしたら3人から「待っといてあげるから行ってこい」と有難いお言葉。中に入ると同じようにひとりで見学に来た男性がいました。この人、たしか飛鳥宮跡でも見かけたぞ。彼がボランティアガイドの話を聞いていたので、そこに入らせてもらいました。いろいろ勉強になりました。

隣接する奈良万葉博物館の建設の際に見つかったこと、酒船石と一体の祭祀施設と考えられること、酒船石のある丘もそのために作られた人工の丘の可能性があること、丘の中腹にあった石垣や湧水施設に使われている石はこのあたりでは採れない砂岩であること、それを天理の方から運んできたこと、そのために運河(狂心の渠)を掘ったこと、ここに見えている遺構はすべて実物であること、などなどボランティアガイドさんのお話をたいへん興味深く聴きました。

こうして全景を眺めると、背後の丘は麓の施設を囲んでいるように見えます。丘を築いて石垣で檀を設け、酒船石を設置して、麓の湧水施設とあわせて何らかの祭祀をした。そんな光景が見えてきそうです。さて、次は飛鳥寺に向かいます。

(つづく)

------------------------------------------

↓↓↓↓↓↓↓ 電子出版しました!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます