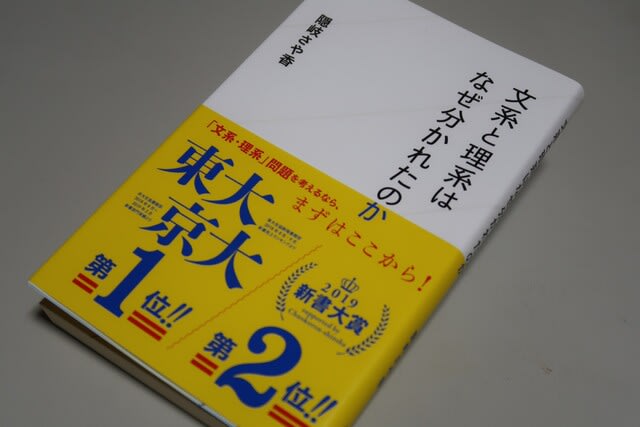

☆『文系と理系はなぜ分かれたのか』(隠岐さや香・著、星海社新書、2018年)☆

いまから半世紀以上も前、田舎の県立高校普通科に在籍していた。けっして進学校と呼ばれるような高校ではなかったが、大学進学を希望している生徒は、2年から3年に進級する際「文系」か「理系」かの選択を迫られた。ずいぶんむかしのことなので「文系」と「理系」で何がちがっていたのか、よく覚えていない。けれども、「文系」は数学が「数学ⅡB」(当時の科目名で)止まりなのに対して「理系」は「数学Ⅲ」まで課されていたのは覚えている。

いまの高校でも基本的に「文系」「理系」のコース分けがおこなわれているのだろうか。数年前までは非正規ながら一応「教える仕事」に携わってきたが、いま現在の動向についてはまったく疎くなってしまった。しかし、さまざまなメディアが伝えるニュースや記事、知人友人の話などを聞いていると、半世紀も前の頃とそれほど変わりはないように見える。

ところが、二三十年前くらいからだろうか、「文系」「理系」の枠を超えた、いわゆる「学際」系の学部学科が大学に設けられるようになった。「環境」「情報」や、さらには「総合」などの名前が冠せられた学部学科がその典型だ。学際系が時代の趨勢になってくると、当然のことながら「文系」「理系」の区分に意味があるのか、時代遅れなのではないか、そのような議論も多く見かけるようになった。わたし自身もその指摘に一理あると思った。

いまは、一度は「文系」「理系」に分かれた学問分野が再び一つになろうとしているように見える。だとしたら、学問にさまざまな分野が存在するのは理解できるとしても、それを「文系」「理系」の二つに分けたのはなぜなのか。そこにはどういった意味が込められていたのか。その原点に立ち返って考えてみる必要があるのではないか。

また、日本人は、わたしの過去の経験と同様、進学(とくに大学進学)に際して「文系」「理系」のちがいを意識することが多いと思うが、それは日本だけのことなのか、日本以外の国々でも通用することなのか、しっかりと見定めておく必要があるだろう。

そういった問いに対して、本書『文系と理系はなぜ分かれたのか』は懇切丁寧に解き明かしてくれている。著者の隠岐さや香さんは科学史の専門家である。一般に科学史は自然科学の歴史を意味している。本書の基本的な立ち位置も、自然科学の歴史としての科学史と言っていいだろう。しかし、著者の人文科学と社会科学についての該博な知識は、一般に流布している科学史本とは大きく異なり、「文系」学問の成立についても目を啓かせてくれる。あえて付け加えておくが、本書は「理系」だけをターゲットにした本ではない。そのため、本記事のカテゴリーはリベラルアーツの意味も込めた「Arts」とした。

本書は昨年のちょうど今ごろ(2022年7月)に読了していた。非常におもしろく、学ぶことも多々あったので、すぐに感想を書こうと思っていたがついつい日延ばしになっていた。この度、横山広美さんの『なぜ理系に女性が少ないのか』を読み、『文系と理系はなぜ分かれたのか』と重複するトピックも多かったため、あらためて本書をざっと読み返してみた。本書は新書ながら内容が濃密で、わたしの能力では簡単にレビューできそうにない。そこで、読み返した時点でとくに印象に残ったところをいくつか書き記すことで、お茶を濁すことにしたい。

現在わたしたちは学問分野を「人文科学」「社会科学」「自然科学」の3つに大別(カテゴリー化)することがよくある。そして「人文科学」と「社会科学」を「文系」、「自然科学」を「理系」と区別している。さらに一般的な科学史では(ふつうの「歴史」でも)「人文科学」や「社会科学」と比べて「自然科学」はもっとも後に成立したと記述されることが多いように思う。しかし、その順序は逆で、「歴史の中で諸分野のカテゴリーが定着していった順番からすると、「自然科学・工学」「社会科学」「人文科学」という順番になる」という。

例えば古代ギリシャや中世の時代にも(いまのわれわれの目から見ると)物理学、化学、生物学、医学などの研究は存在したが、それが「近代的な」意味での「自然科学」として意識されてはいなかった。同様に法律や政治の、あるいは哲学や文学の研究は存在したが、それらが「社会科学」「人文科学」という概念として意識されるのはずっと後世のことである。本書によれば「自然科学」の近代化は16~18世紀、経済学や社会学を含めた「社会科学」の近代化は16~19世紀、「人文科学」に至っては19世紀末から20世紀初頭だという。

欧米諸国では受験時に、日本ほど単純に「文系」「理系」に二分することはなく、「人文」「社会」「理工医」の三つか、それ以上に分かれるのがふつうだという。ただ、有名なC.P.スノーの『二つの文化と科学革命』以降「とりあえず二つに分けて考える」(「人文社会系」と「理工医系」に二分する)感覚が定着しているように見えるという。やはり『二つの文化と科学革命』の影響力は絶大だったということになるのだろうか。

日本人にとっての「文系」「理系」は、明治維新以降に西洋から導入された「人文社会科学」「自然科学」と日本の近代化が深く結び付いてる現れと言えるだろう。詳細は本書に譲るが、「科学」という言葉(訳語)のみならず「窮理」や「実学」の概念についても捉えなおしておくべきだろう。

また、本書によれば、日本の修士(博士前期課程)以上の人文社会科学系の学生数がOECD諸国と比較して圧倒的に少なく、日本は理工系研究者の育成に偏重している。これは「科学技術立国」的な政策が関係していることは言うまでもないが、「「目先の目標のため批判勢力が封じ込められてきた」歴史とつながっているようにみえる」ことは真剣に憂慮すべき事態のように思われる。このような事態は、日本における理工系博士号取得者と企業とのミスマッチや、いわゆる「文系不要論」とも関係し、日本のイノベーション政策の行く末にもつながっていく。

さらに「文系」「理系」問題は、ジェンダーの問題とも深く関わっている。いまでは「理系」に進学する女子学生も少なくない。それでも分野によって大きな偏りがあるのが実態である。そもそも、いまだに「リケジョ」とういう言葉がマスコミなどで使われているのは、理系女性(女子学生)が悪い意味で特別視されている証拠のように思われてくる。いずれにしても、この問題は、ホルモンや認知機能など生物学的な基盤からはじまり、適性や進路選択などでのジェンダーバイアス、時代や地域差などの文化的な事象も絡み、とても一筋縄で解ける問題ではない。だからこそ、本書に「ジェンダーと文系・理系」の一章が設けられていることは大きな意義がある。

本書ではジェンダー格差に関わる論点を三つに整理している。すなわち「人権の問題」「将来的な科学・技術者不足への対処」「多様性の推進」である。「人権の問題」とは進路や職業選択の自由が保障されることであり、これは少子化や理系離れにより不足が予想される、理工系人材の充足にもつながることになる。また「ジェンダーステレオタイプに影響され、人文系を回避していたような男性が自由に進路を選ぶことにつながるかもしれない」との記述は、たとえば文学部日本文学科などへ進学したい男子学生に勇気を与えてくれるだろう。

「多様性」は、いわゆる男女差に限らず、文化、国籍、貧富、性的指向、障害の有無など、あらゆる問題が関わってくる。本書では、その一例として心臓の薬の治験が挙げられている。これまで長い間、心臓薬の治験では男性の被験者だけを募って調査が行われてきたそうである。ところが21世紀が近づいた頃になってようやく、男性と女性では細胞レベルでちがいがあり、男性と女性の身体では異なる反応をする危険性が明らかになった。薬の治験は命に関わる問題であり、本来ならば多様な被験者を募って調査すべきだったにもかかわらず、男性の身体が人間の身体を代表していたことになる。先天性の心機能障害を持つ身としては、この事例には驚愕するしかなかった。

学際系の学部学科が次々と増設され、学際系の研究がいわば一般化し喧伝される昨今、「文系」「理系」の区分は今後どのようになっていくのだろうか。複雑に分かれた諸分野が統一へと向かうのだろうか。本書では、と言うよりも著者の隠岐さや香さんは「おわりに」で以下のように述べている。少し長くなるが二段落を引用させて頂くことにする。

「一般に、異なる視点を持つ者同士で話し合うと、居心地が悪いけれど、均質な人びと同士の対話よりも、正確な推論や、斬新なアイデアを生む確率が高まると言われます。そう考えると、文系・理系のような「二つの文化」があること自体が問題なのではなく、両者の対話の乏しさこそが問われるべきなのでしょう。あるいは、論争があったとしても、相手に対する侮蔑や反発の感情が先に立って、カントがその昔目指したような、実のある討論ができなかったことに悲劇があるのではないでしょうか。このことは、たとえこの先「文」・「理」という分類が消え、別のものに変わったとしても、変わらないはずです」

「違いが活かせてこそ、補い合うことができる。集合知が発揮できる、そう思うことから、一歩が踏み出せるような気がします」

わたしは本を買う時、最初に著者の略歴を見ることがよくある。専門書やそれに類する書籍であれば、もちろん学歴偏重の意味ではなく、著者が大学や大学院で何を学んできたのか、あるいは何を教え、どんな研究をしているのかを知りたいからである。しかし近年、学部学科名から専攻や研究内容を知ることがむずかしくなってきた。徐々に学際系の出身者や在籍者が多くなってきたからである。

このようなことを気にすること自体、わたしが「文系」「理系」に二分されていた時代に中高生として過ごしてきた証しなのかもしれない。いまは「文系」「理系」の違いを活かしながら、集合知を発揮すべき時代へと脱皮している最中なのだろう。しかし、それが実現するためには、単なる数値目標やかけ声だけで終わっていないか、政策や提言などの中身を吟味していく必要があると思う。

本書は「文系」であれ「理系」であれ、あるいは「学際化」とは何かを考え、実際に進路や職業を選ぶ際にも、表面的な利害を超えた深い視座を提供してくれる良書である。

いまから半世紀以上も前、田舎の県立高校普通科に在籍していた。けっして進学校と呼ばれるような高校ではなかったが、大学進学を希望している生徒は、2年から3年に進級する際「文系」か「理系」かの選択を迫られた。ずいぶんむかしのことなので「文系」と「理系」で何がちがっていたのか、よく覚えていない。けれども、「文系」は数学が「数学ⅡB」(当時の科目名で)止まりなのに対して「理系」は「数学Ⅲ」まで課されていたのは覚えている。

いまの高校でも基本的に「文系」「理系」のコース分けがおこなわれているのだろうか。数年前までは非正規ながら一応「教える仕事」に携わってきたが、いま現在の動向についてはまったく疎くなってしまった。しかし、さまざまなメディアが伝えるニュースや記事、知人友人の話などを聞いていると、半世紀も前の頃とそれほど変わりはないように見える。

ところが、二三十年前くらいからだろうか、「文系」「理系」の枠を超えた、いわゆる「学際」系の学部学科が大学に設けられるようになった。「環境」「情報」や、さらには「総合」などの名前が冠せられた学部学科がその典型だ。学際系が時代の趨勢になってくると、当然のことながら「文系」「理系」の区分に意味があるのか、時代遅れなのではないか、そのような議論も多く見かけるようになった。わたし自身もその指摘に一理あると思った。

いまは、一度は「文系」「理系」に分かれた学問分野が再び一つになろうとしているように見える。だとしたら、学問にさまざまな分野が存在するのは理解できるとしても、それを「文系」「理系」の二つに分けたのはなぜなのか。そこにはどういった意味が込められていたのか。その原点に立ち返って考えてみる必要があるのではないか。

また、日本人は、わたしの過去の経験と同様、進学(とくに大学進学)に際して「文系」「理系」のちがいを意識することが多いと思うが、それは日本だけのことなのか、日本以外の国々でも通用することなのか、しっかりと見定めておく必要があるだろう。

そういった問いに対して、本書『文系と理系はなぜ分かれたのか』は懇切丁寧に解き明かしてくれている。著者の隠岐さや香さんは科学史の専門家である。一般に科学史は自然科学の歴史を意味している。本書の基本的な立ち位置も、自然科学の歴史としての科学史と言っていいだろう。しかし、著者の人文科学と社会科学についての該博な知識は、一般に流布している科学史本とは大きく異なり、「文系」学問の成立についても目を啓かせてくれる。あえて付け加えておくが、本書は「理系」だけをターゲットにした本ではない。そのため、本記事のカテゴリーはリベラルアーツの意味も込めた「Arts」とした。

本書は昨年のちょうど今ごろ(2022年7月)に読了していた。非常におもしろく、学ぶことも多々あったので、すぐに感想を書こうと思っていたがついつい日延ばしになっていた。この度、横山広美さんの『なぜ理系に女性が少ないのか』を読み、『文系と理系はなぜ分かれたのか』と重複するトピックも多かったため、あらためて本書をざっと読み返してみた。本書は新書ながら内容が濃密で、わたしの能力では簡単にレビューできそうにない。そこで、読み返した時点でとくに印象に残ったところをいくつか書き記すことで、お茶を濁すことにしたい。

現在わたしたちは学問分野を「人文科学」「社会科学」「自然科学」の3つに大別(カテゴリー化)することがよくある。そして「人文科学」と「社会科学」を「文系」、「自然科学」を「理系」と区別している。さらに一般的な科学史では(ふつうの「歴史」でも)「人文科学」や「社会科学」と比べて「自然科学」はもっとも後に成立したと記述されることが多いように思う。しかし、その順序は逆で、「歴史の中で諸分野のカテゴリーが定着していった順番からすると、「自然科学・工学」「社会科学」「人文科学」という順番になる」という。

例えば古代ギリシャや中世の時代にも(いまのわれわれの目から見ると)物理学、化学、生物学、医学などの研究は存在したが、それが「近代的な」意味での「自然科学」として意識されてはいなかった。同様に法律や政治の、あるいは哲学や文学の研究は存在したが、それらが「社会科学」「人文科学」という概念として意識されるのはずっと後世のことである。本書によれば「自然科学」の近代化は16~18世紀、経済学や社会学を含めた「社会科学」の近代化は16~19世紀、「人文科学」に至っては19世紀末から20世紀初頭だという。

欧米諸国では受験時に、日本ほど単純に「文系」「理系」に二分することはなく、「人文」「社会」「理工医」の三つか、それ以上に分かれるのがふつうだという。ただ、有名なC.P.スノーの『二つの文化と科学革命』以降「とりあえず二つに分けて考える」(「人文社会系」と「理工医系」に二分する)感覚が定着しているように見えるという。やはり『二つの文化と科学革命』の影響力は絶大だったということになるのだろうか。

日本人にとっての「文系」「理系」は、明治維新以降に西洋から導入された「人文社会科学」「自然科学」と日本の近代化が深く結び付いてる現れと言えるだろう。詳細は本書に譲るが、「科学」という言葉(訳語)のみならず「窮理」や「実学」の概念についても捉えなおしておくべきだろう。

また、本書によれば、日本の修士(博士前期課程)以上の人文社会科学系の学生数がOECD諸国と比較して圧倒的に少なく、日本は理工系研究者の育成に偏重している。これは「科学技術立国」的な政策が関係していることは言うまでもないが、「「目先の目標のため批判勢力が封じ込められてきた」歴史とつながっているようにみえる」ことは真剣に憂慮すべき事態のように思われる。このような事態は、日本における理工系博士号取得者と企業とのミスマッチや、いわゆる「文系不要論」とも関係し、日本のイノベーション政策の行く末にもつながっていく。

さらに「文系」「理系」問題は、ジェンダーの問題とも深く関わっている。いまでは「理系」に進学する女子学生も少なくない。それでも分野によって大きな偏りがあるのが実態である。そもそも、いまだに「リケジョ」とういう言葉がマスコミなどで使われているのは、理系女性(女子学生)が悪い意味で特別視されている証拠のように思われてくる。いずれにしても、この問題は、ホルモンや認知機能など生物学的な基盤からはじまり、適性や進路選択などでのジェンダーバイアス、時代や地域差などの文化的な事象も絡み、とても一筋縄で解ける問題ではない。だからこそ、本書に「ジェンダーと文系・理系」の一章が設けられていることは大きな意義がある。

本書ではジェンダー格差に関わる論点を三つに整理している。すなわち「人権の問題」「将来的な科学・技術者不足への対処」「多様性の推進」である。「人権の問題」とは進路や職業選択の自由が保障されることであり、これは少子化や理系離れにより不足が予想される、理工系人材の充足にもつながることになる。また「ジェンダーステレオタイプに影響され、人文系を回避していたような男性が自由に進路を選ぶことにつながるかもしれない」との記述は、たとえば文学部日本文学科などへ進学したい男子学生に勇気を与えてくれるだろう。

「多様性」は、いわゆる男女差に限らず、文化、国籍、貧富、性的指向、障害の有無など、あらゆる問題が関わってくる。本書では、その一例として心臓の薬の治験が挙げられている。これまで長い間、心臓薬の治験では男性の被験者だけを募って調査が行われてきたそうである。ところが21世紀が近づいた頃になってようやく、男性と女性では細胞レベルでちがいがあり、男性と女性の身体では異なる反応をする危険性が明らかになった。薬の治験は命に関わる問題であり、本来ならば多様な被験者を募って調査すべきだったにもかかわらず、男性の身体が人間の身体を代表していたことになる。先天性の心機能障害を持つ身としては、この事例には驚愕するしかなかった。

学際系の学部学科が次々と増設され、学際系の研究がいわば一般化し喧伝される昨今、「文系」「理系」の区分は今後どのようになっていくのだろうか。複雑に分かれた諸分野が統一へと向かうのだろうか。本書では、と言うよりも著者の隠岐さや香さんは「おわりに」で以下のように述べている。少し長くなるが二段落を引用させて頂くことにする。

「一般に、異なる視点を持つ者同士で話し合うと、居心地が悪いけれど、均質な人びと同士の対話よりも、正確な推論や、斬新なアイデアを生む確率が高まると言われます。そう考えると、文系・理系のような「二つの文化」があること自体が問題なのではなく、両者の対話の乏しさこそが問われるべきなのでしょう。あるいは、論争があったとしても、相手に対する侮蔑や反発の感情が先に立って、カントがその昔目指したような、実のある討論ができなかったことに悲劇があるのではないでしょうか。このことは、たとえこの先「文」・「理」という分類が消え、別のものに変わったとしても、変わらないはずです」

「違いが活かせてこそ、補い合うことができる。集合知が発揮できる、そう思うことから、一歩が踏み出せるような気がします」

わたしは本を買う時、最初に著者の略歴を見ることがよくある。専門書やそれに類する書籍であれば、もちろん学歴偏重の意味ではなく、著者が大学や大学院で何を学んできたのか、あるいは何を教え、どんな研究をしているのかを知りたいからである。しかし近年、学部学科名から専攻や研究内容を知ることがむずかしくなってきた。徐々に学際系の出身者や在籍者が多くなってきたからである。

このようなことを気にすること自体、わたしが「文系」「理系」に二分されていた時代に中高生として過ごしてきた証しなのかもしれない。いまは「文系」「理系」の違いを活かしながら、集合知を発揮すべき時代へと脱皮している最中なのだろう。しかし、それが実現するためには、単なる数値目標やかけ声だけで終わっていないか、政策や提言などの中身を吟味していく必要があると思う。

本書は「文系」であれ「理系」であれ、あるいは「学際化」とは何かを考え、実際に進路や職業を選ぶ際にも、表面的な利害を超えた深い視座を提供してくれる良書である。