近所の東急ストア高津店で、こんなものを見つけました。

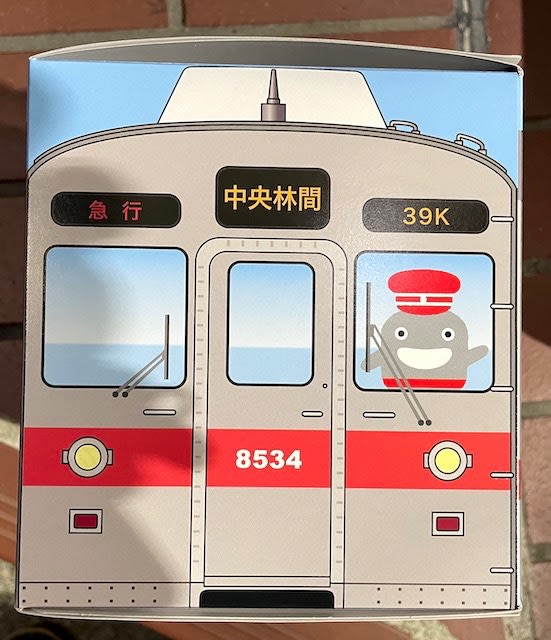

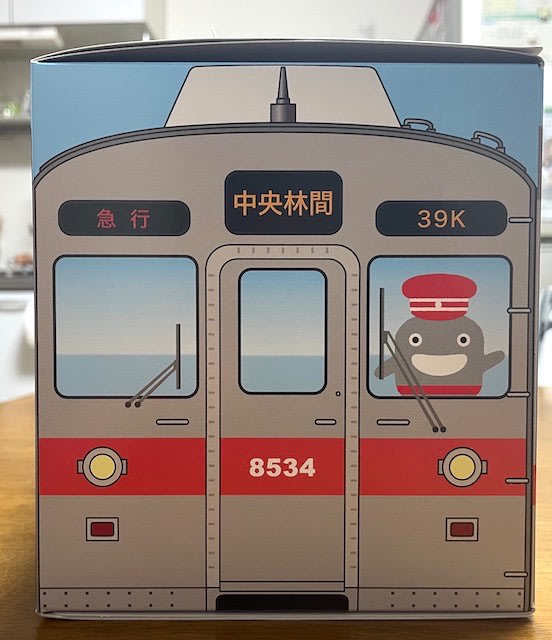

1975年にデビューしてから47年にわたって活躍してきた東急8500系のデハ8534がデザインされた箱です。運転席には東急電鉄のマスコット、のるるんが乗っています。

8500系は8631Fと8637Fの2編成しか東急田園都市線に残っておらず、その2編成とも2023年1月までに引退することが決まっています(但し、デハ8506とデハ8606は保存されています)。残念ながら、TOQ BOX号として活躍してきた8634Fは既に引退していますが、やはり、側面にも赤帯が施されたこの編成が、こうした箱のデザインに相応しいのでしょう。

もちろん、箱だけ売られていた訳ではありません。

左上にあるマルちゃんのマーク、右下にある東洋水産のロゴでおわかりでしょう。実は、この箱の中にマルちゃんの製品が入っているのです。底に「緑のたぬき天そば」、「黒い豚カレーうどん」、「紺のきつねそば」および「おそば屋さんの鴨だしそば」と書かれています。その詰め合わせなのですが、東急ストア限定品のようです。今年は東急グループ100周年ということで、そのロゴも印刷されています。

光の反射のために見にくくなっていますが、東急田園都市線の路線図も入っています。右側から渋谷、池尻大橋、三軒茶屋の順で、左端が中央林間です。急行停車駅、準急停車駅の表示は省略されています。

客席にのるるんが乗っています。乗務員室の扉と客席の扉との間が狭すぎるのが御愛嬌ですが、屋根の上のクーラーキセも再現されています。ちなみに、のるるんの原型は田園都市線用として2002年に登場した2代目5000系です。

再びデハ8534の正面です。この箱には同じデザインが2箇所あります。本来であれば貫通扉がある側面をデザインすべきなのかもしれませんが、それでは面白くないということでしょう。

こちらにものるるんが乗っています。3枚目の写真は正面から見ると右側(進行方向左側)の側面で「海側」なのですが、この写真は「山側」、つまり正面から見て左側(進行方向右側)となります。

ちなみに、私は普段、あまりカップうどんやカップ蕎麦を食べません。箱のデザインにつられて買ってしまった、という訳です。

最後に、東急田園都市線の全駅を、起点の渋谷から順に記していきます。

渋谷(DT01)

池尻大橋(DT02)

三軒茶屋(DT03)

駒沢大学(DT04)

桜新町(DT05)

用賀(DT06)

二子玉川(DT07)

二子新地(DT08)

高津(DT09)

溝の口(DT10)

梶が谷(DT11)

宮崎台(DT12)

宮前平(DT13)

鷺沼(DT14)

たまプラーザ(DT15)

あざみ野(DT16)

江田(DT17)

市が尾(DT18)

藤が丘(DT19)

青葉台(DT20)

田奈(DT21)

長津田(DT22)

つくし野(DT23)

すずかけ台(DT24)

南町田グランベリーパーク(DT25)

つきみ野(DT26)

中央林間(DT27)

急行停車駅:渋谷、三軒茶屋、二子玉川、溝の口、鷺沼、たまプラーザ、あざみ野、青葉台、長津田、南町田グランベリーパーク、中央林間

準急停車駅:渋谷、池尻大橋、三軒茶屋、駒沢大学、桜新町、用賀、二子玉川、溝の口、鷺沼、たまプラーザ、あざみ野、青葉台、長津田、つくし野、すずかけ台、南町田グランベリーパーク、つきみ野、中央林間