先程Yahoo! Newsを見たら、東京都で新たな感染者が400人超となる見通しという速報が流れていました。

これは緊急事態宣言を発してもおかしくない話でしょう。いや、既にそのような事態に至っているとも言えます。

先程Yahoo! Newsを見たら、東京都で新たな感染者が400人超となる見通しという速報が流れていました。

これは緊急事態宣言を発してもおかしくない話でしょう。いや、既にそのような事態に至っているとも言えます。

7月に入ってから新型コロナウイルスの感染者数が激増しています。29日には、これまで感染者がいなかった(報告されていなかった)岩手県でも、残念なことに感染者が出ました。30日には愛知県で初めて100人を超える感染者が確認されましたし、東京都ではこれまでで最も多い367人の感染者が確認されました。ちなみに、アメリカ合衆国では新型コロナウイルスによる死者が15万人を超えています。

ここまで来たらGo toも何もないはずですが、撤回される、あるいは取り下げられる気配はありません。人が旅行に行けば、多少とも気が緩むのが当然なので、感染の機会が多くなるだけです。変な表現を使うならば、感染のカクテル状態になりかねないのです。

伝え聞くところによると、政府は再度の緊急事態宣言には消極的で、Go toも続けるようです。理由として、4月、5月と比べて重症者が少ないからということが言われているらしいのですが、多い少ないの問題ではないでしょう。症状の軽重に関わらず、厄介な後遺症があるという記事も読みました。

30日の夕方に速報が入りました。何かと思ったら「小池東京都知事が感染拡大特別警報を発出。さらに悪化なら独自の緊急事態宣言も」でした。これは「感染拡大で小池知事『特別警報』 独自で緊急事態宣言も」という、7月30日18時2分付の記事(https://www.asahi.com/articles/ASN7Z5VTVN7ZUTIL04B.html)にリンクしています。内容は、東京都知事が「都内全域の酒類を提供する飲食店とカラオケ店を対象に、営業時間を短縮するよう要請すると発表した」というものです。理由は「会食を通じた感染例が増えているためで、営業時間は午前5時から午後10時までとするよう求める。対象期間は8月3日から31日までで、全面的に要請に応じた中小事業者には協力金20万円を支給する」と書かれていました。さらに、場合によっては東京都が独自に緊急事態宣言を出さざるをえない旨も述べられた、とのことです。

一方、Yahoo! Japan Newsに7月30日15時21分付で掲載された「東京都医師会長『法的拘束力ある休業要請を』 特措法改正を要求『火種消す唯一の方法」(https://news.yahoo.co.jp/articles/ac8502e1a296fe6fc7bfbacfa46470570976c15a)という記事では、東京都医師会の尾崎会長が特別措置法の改正を訴え、都道府県が休業や検査をお願いするのではなく(検査はついでなのでしょうか?)、国が法的拘束力のある休業要請を行い(勿論、対象も東京都に限られないでしょう)、かつ補償もする必要がある旨を主張したと報じられています。医師、看護師、そして医療施設の危機感が強く出されていました。コメント欄を少しばかり見ると、賛同の意見が多いようです。

私は第二波がやってきたのではなく、第一波が収まっていないうちに緊急事態宣言が解除されたので再び勢いが増しただけだと考えていますが、この夏は耐える季節、耐乏の季節となりそうです。元々、夜の街を飲み歩くような趣味はないのですが、危うきには近寄らないのが一番です。

ここから話を変えます(関連はします)。

Go toをキャンペーンとしてやっている割には東京都を除外して(これには伊豆諸島や小笠原諸島も入るのでしょうか?)航空会社や旅行会社に打撃を与えており(東京株式市場の値動きなどを見てください)、よくわからない状況となっているのですが、わからないと言えばアベノマスク第2弾の配布が報じられたことです。最初にこのニュースを目にしたときには訳がわからなかったのですが、どうやら本当に行うつもりだったようです。

第一弾は、4月中に全国に配布がなされていれば、まだ意味はあったのでした。しかし、実際には不良品などが多数見つかり、5月に入ってから東京都以外の全道府県で配布が始まりました。4月に先行配布された東京都でも、世帯によって時期の違い(しかも大きな)があったようです。川崎市高津区でも、5月中旬に配布された所もあれば、うちのように6月16日に届いたところもあります。しかも、宛名も何も書かれていません。これでは何処に配達したか、されたのかがわからないでしょう。全世帯に届いたのかも疑問が残ります。

とかく不評であったにも関わらず、何処からどのように発案されたのかがわからないのですが、第二弾として8000万枚が配布されると報じられました。今度は全世帯にではなく、介護施設などへ配布するということでした。

しかし、私も近所のスーパーマーケットやドラッグストアで見ますが、不織布マスクはかなり出回るようになっています。どういう訳か、うちの近所ではドラッグストアよりスーパーマーケットのほうで多く売られています。コンビニエンスストアでは品薄か売り切れ状態が続いていますが、店によるということでしょうか。ハンズ・ビーでも売られていました(しかも購入枚数またはセットの限定なし)。

アベノマスク第二弾は、介護施設などのニーズに合わないということで批判が高まり、結局は断念されたようです。それはそうでしょう。介護施設などで必要とされるのはアベノマスクではなく、不織布マスクです。私も不織布マスクを見つけたら買うようにしています。今年の4月中旬頃まではよほどのことがなければマスクを付けなかった私ですが、新型コロナウイルスの感染拡大にもかかわらず、3月から5月まで、買いたくても買えなかったから付けなかっただけです。そのため、なるべく外出しないようにしていました(今もあまり出歩きません)。

東京新聞社の7月29日6時付の記事「アベノマスク8000万枚の追加配布に批判殺到 『ありがた迷惑』『税金の無駄遣い』」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/45502)には、改めて「記者会見に登場する閣僚もほとんど使っていない」という指摘がなされていますし、私も、報道で安倍内閣総理大臣が着用しているのを見る以外に、ほとんど見る機会がありません。川崎市高津区にはそこそこの人口がありますが、老若男女を問わず、あのなかなか配布されなかったアベノマスクを付けている人を見たことがないのです(むしろ、マスクを全く付けない人のほうをよく見かけます)。この東京新聞社の記事によれば、官房長官は28日の記者会見において「『相対的にコスト面でも安価であり、マスク需要の抑制に資する。継続配布は有意義だ』と強調した」とのことですが、老人介護施設や認可保育所などからは、現場を知らないのかという趣旨の批判が上がっています。

このような批判に対しては、おそらく「お上の御慈悲に文句を付けるな」というような非難がよせられそうです。どうかすると政府が強化してきた(?)道徳の教材としてアベノマスクを(題材として)利用しようとする動きがあるかもしれません。しかし、テレビなどでみる限りでは国務大臣も国会議員も着用していないのですから、道徳教育には使えません。こういう方々が着けていないのに、我々国民が着けなければならないというのもおかしな話です。

うちでは、アベノマスク2枚を保存しています。救急箱に入っています。

再び新型コロナウイルスの感染者が激増しています。7月29日には、ついに岩手県でも感染者が判明しました。

そのような中で、日本最北の無人駅である抜海駅の存廃問題があります。宗谷本線の駅で、終点の稚内駅(日本最北の駅)の二つ手前にありますが、この駅のことは別の機会に触れることとしましょう。実は、抜海駅の問題についての記事「築100年『最北の秘境駅』が廃止危機 全国からメール」(朝日新聞社2020年7月29日11時30分付。https://digital.asahi.com/articles/ASN7X6QCTN7XIIPE004.html)を読んだ際に、関連記事として「JR九州、赤字17区間を公表 他の線区も多くが赤字か」(朝日新聞社2020年5月28日17時30分付。https://digital.asahi.com/articles/ASN5X3JD5N4NTIPE00K.html)を見つけました。2か月前の記事ですが、このブログで取り上げていなかったので、遅ればせながら扱おうと思ったのです。

JR九州が、特に乗客が少ないとして12路線17区間の収支を公表したのは今年の5月27日でした。いずれも輸送密度が2000人未満です。

同社は、2019年に輸送密度が4000人未満の路線・区間を公表しています。それについてはこのブログの「JR九州の『維持困難』な路線・区間」を御覧ください。1年が経過して、どのようになっているのでしょうか。あくまでも在来線のみということになりますが、2000人未満の路線・区間は次のとおりです。

1.後藤寺線:全線(新飯塚〜田川後藤寺)

2.筑肥線:山本〜伊万里(上記朝日新聞社記事では唐津〜伊万里と図示されていますが、唐津〜山本は唐津線です。)

3.唐津線:唐津〜西唐津

4.久大本線:日田〜由布院

5.豊肥本線:宮地〜豊後竹田および豊後竹田〜三重町

6.日豊本線:佐伯〜延岡および都城〜国分

7.日南線:田吉〜油津および油津〜志布志

8.宮崎空港線:全線(田吉〜宮崎空港)

9.三角線:全線(宇土〜三角)

10.肥薩線:八代〜人吉、人吉〜吉松および吉松〜隼人

11.吉都線:全線(吉松〜都城)

12.指宿枕崎線:指宿〜枕崎

これらの路線・区間は、勿論赤字です。「JR九州の『維持困難』な路線・区間」において記したように、これらの中には1980年代に国鉄再建のために行われた幹線と地方交通線との分類で幹線とされた路線・区間が入っています。筑肥線の山本〜伊万里、日豊本線の佐伯〜延岡および都城〜国分、そして宮崎空港線です。これらの路線・区間については「JR九州の『維持困難』な路線・区間」において述べたので、繰り返しません。

私は、大分大学時代の7年間、西南学院大学および福岡大学での集中講義を担当した9年間に、なるべく多くのJR九州の路線を利用するようにしていました。それでも肥薩線の全線、吉都線の全線、日南線の田吉〜志布志、そして指宿枕崎線の山川〜枕崎が未利用のまま残ってしまいました(第三セクターを入れるならくま川鉄道も未利用のままです。一方、既に廃止された高千穂鉄道は1998年12月19日に利用しました)。とは言え、未利用の路線・区間が輸送密度2000人未満に入っていることは、よく理解できます。時刻表を眺めては何度も乗車計画を立てましたが、本数の少なさ、日程や予算の関係などから諦めざるをえなかったのです。

また、既に記した12路線17区間で私が利用したことのあるところ(上記の1〜6および8)についても、利用頻度の差はあれ、納得できます。2011年8月8日に三角線を利用した時には意外に乗客が多かったのですが、「たまたま」ということであったのでしょう。後藤寺線を利用した時には「よく残ったな」と思いましたし、1998年12月19日に豊肥本線の宮地〜豊後竹田を利用した際には、2両編成で車掌も乗務していた列車なのに私が乗っていた車両には私しか客がいなかったのです(この区間については特急も利用しています。途中の停車駅は豊後荻だけです)。

気になる収支ですが、やはりというべきか、日豊本線の佐伯〜延岡の赤字が6億7400万円で、赤字額では最も多くなっています。この区間は、今や普通列車が本線の名前に値しないほどに少なく、とくに重岡〜延岡は1.5往復しかありません。佐伯〜重岡でも3往復です。一時期は電化区間なのにディーゼルカーでのワンマン運転となっていたほどで、特急列車でしか利用したことのない私(ただ、この区間を愛車で走ったことは何度もあります)も「やはり」と思いました。2001年9月3日に宮崎県で仕事をした際にこの区間を特急にちりん号で利用した時には、たしか佐伯〜延岡では携帯電話どころか特急電車の公衆電話も使えないという状態であったほどで、いかに利用客が少ないかがわかるというものです。

その他、赤字額の多い路線・区間は、日豊本線の都城〜国分で3億9200万円、肥薩線の八代〜人吉で5億7300億円、指宿枕崎線の指宿〜枕崎で4億500万円、日南線の田吉〜油津で4億8500万円、同じく日南線の油津〜志布志で3億9800万円、となっています。

また、具体的なことはわからないのですが、上記の1〜12のうち、9区間の輸送密度は「30年間で6割以上も落ち込んでいる」とのことです。

こうなると、いずれは存廃問題が浮上してきます。存続となれば沿線自治体の費用負担の問題も出てきます。JR九州の社長は、今のところは廃線などを考えていないと言っているそうですが、今後の可能性については否定しないとのことです。

JR北海道では存廃問題が改めて浮上し、実際に今年の5月に札沼線の北海道医療大学〜新十津川が廃止されました(4月中に営業終了)。留萌本線の全線と日高本線の鵡川〜様似についても廃止が濃厚ですし、他の路線でも駅の廃止が行われています。

JR九州でも、今後、路線の廃止が浮上することになるでしょうし、少なくとも駅の廃止はすぐに検討されるでしょう。日豊本線の佐伯〜延岡であれば、宗太郎駅の1日あたりの平均利用客数が1人未満となっています。この区間は50キロメートルを超えますので、流石に途中の全駅が廃止になるとも思えませんが、JR北海道の例(石北本線の上川〜白滝など)に照らしても駅の廃止が行われないとは言い切れません。

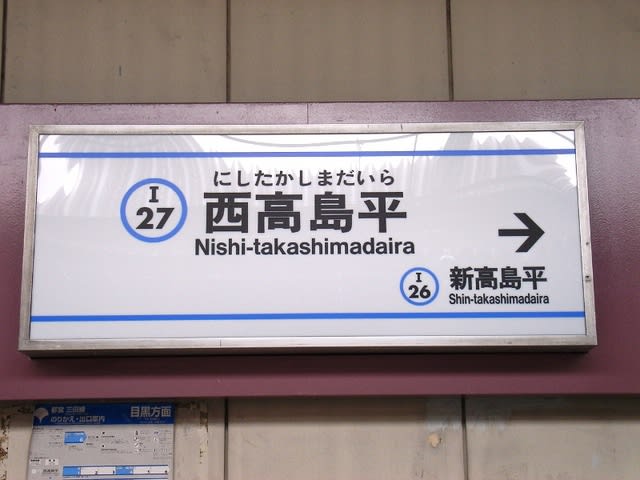

今回は、2006年9月21日から同月26日まで「待合室」の第185回「都営三田線途中下車(12) 西高島平駅」として掲載した記事の再掲載です。文章の一部を修正しています(基本的な内容の修正はありません)。なお、写真は全て2006年8月25日に撮影したものです。

今回は「都営三田線途中下車(12)」 と銘打っていますが、はたして、このタイトルが適切であるかどうか、少しばかりの時間ではありますが、考え込みました。

第一に、今回取り上げる駅は、私の通勤経路から外れています。三田線は目黒~西高島平の路線ですが、私が利用するのは目黒~西台です。西台駅で降りずに先に行ってしまうと、私にとっては途中下車にならないのです。もっとも、西台の次の駅、高島平を取り上げていますし、たまたま私が目黒~西台しか使わないだけなのであって、一般的には高島平や新高島平で降りても途中下車にはなる訳です。

第二に、今回取り上げる駅は西高島平、東京の地下鉄で大江戸線、丸ノ内線の次に駅が多い三田線の終点です。ここで降りるということは、そもそも途中下車にならないのです。他の鉄道路線との連絡もない駅ですし、白金高輪や目黒と違って、ここから先が別の会社の路線として続いている、という訳でもありません。

しかし、そうであるからといってこのシリーズで取り上げないと、結局、西高島平だけを取り上げないで終わることになりかねません。そこで、この途中下車シリーズで取り上げることとしました。

東急目黒線の武蔵小杉から三田線直通の西高島平行きに乗りますと、1時間ほどで志村坂上に到着しますが、まだ途中です。西台まで1時間6分、さらに乗って、1時間10分で終点の西高島平です。目黒からですと51分かかります。

名前の通り、ここは板橋区高島平にあります。高島平には西台、高島平、新高島平、西高島平の4つの駅がありますが、西高島平はまさに西の端のほうにあります。ちなみに、東の端にあるのが西台です。

この電車(都営6300形)に乗って、西高島平まで来ました。目黒から西台までと、目黒から西高島平までとが同じ運賃で、しかも私はこの日に回数券を使っています。何となく、西高島平まで乗ってから大学まで歩いてみようと思い、ふらりとやって来た訳です。

以前から、少し長い距離を歩きたくなることがあります。大学時代には友人と桜新町から自由が丘まで歩いたり、新橋か有楽町から銀座、京橋、日本橋を通って歩いたりしましたし、大阪の難波から心斎橋筋を北上して本町に出て船場から日本橋をまわって恵美須町まで歩いたりしました。大分大学時代には、当時の自宅から国道10号線を南下し、戸次から筒井交差点を経由して竹中駅まで歩いたこともあります。また、天神から六本松まで歩き、途中で道がわからなくなって鳥飼を経由して西新まで歩いたこともありました。今回は、同じ板橋区高島平の中だけを歩くので物足りないのですが、それでも三田線の西高島平駅から新高島平駅、高島平駅を経由して西台駅か蓮根駅まで歩くのと同じ距離になります。もっとも、駅間距離が短いことは認めなければなりません。

文字通りの終着駅です。上のほうを通っているのは首都高速5号線で、左のほうへ走ると私の勤務先である大東文化大学板橋校舎のすぐそばを通って板橋ジャンクション、東池袋、飯田橋方面に出られます。右のほうに走ると戸田橋を越えて埼玉県内に入り、東京外環道路に接続します。関越自動車道や東北自動車道に出られる訳です。高島平インターチェンジもこの近くにあります。

上の写真のようになっている駅を終端駅という言い方をすることがあります。大阪など他の都市の地下鉄は他社の路線と乗り入れることが少ないので、このような駅が多いのですが、東京の地下鉄ではこのようになっている駅が少ないのです。もっとも、皆無ではありません。銀座線の浅草、渋谷(留置線まで延びてはいますが)、丸ノ内線の池袋、荻窪、方南町、有楽町線の新木場、浅草線の西馬込、大江戸線の光が丘、そして三田線の西高島平が終端駅です。そして、他の路線と接続しない終端駅は、丸ノ内線の方南町、浅草線の西馬込、大江戸線の光が丘、そして三田線の西高島平の4つです。私は、この4つの駅を利用したことがあるのですが、いずれも不便でした。少し延ばせば他の路線と接続できるだけに、もったいないという気もするのですが、これには様々な事情があるのでしょう。

そもそも、本来であれば、三田線は西高島平で止まってしまう路線ではなく、東武東上線の和光市まで延長し、さらに東上線の川越市まで乗り入れるべき路線でした。しかし、(よくわかりませんが)様々な事情があって、ここから先は延長できなかったのです。三田線が開業してから40年近くが経ちますが、長らく、この西高島平が終着駅でした。今後も、よほどのことがなければ延長はないでしょう。

駅の南口に出ました。高島平、新高島平、西高島平の駅の外観はよく似ていて、看板を見ていないと勘違いしそうです。右側が高島平駅の方向です。この駅は、同僚と飲みに行った時など、時折利用するのですが、夜は本当に寂しい駅です。

駅南口はごらんのようになっています。この先に笹目橋交差点があり、この駅付近の事情もあって、車の交通量が多い所です。埼玉県方面から来る車、そちらのほうへ行く車などが行き交っています。しかし、時間帯のせいかもしれませんが、駅前を歩く人はあまり多くありません。

西高島平駅北口、高架下の飲み屋です。飲み屋と言えばおなじみの狸です。その隣のテナントが空いていたのですが、いつふさがるでしょうか。西高島平の場合、駅前の商店はかなり少なく、三田線では芝公園と並んで最も少ないほうの部類に入るでしょう。

もう一度、三田線の行き止まり部分を。但し、今度は下の道路から撮りました。笹目橋交差点の信号待ちをしている車が連なっています。私も何度か、5代目ゴルフを運転しながら通ったことがあります。

実は、小学生時代に、一度だけ三田線に乗り、西高島平まで来たことがあるのですが、その時について詳しいことは全く覚えていません。その後、1989年に半蔵門線が三越前まで延長するまで、何度か乗ったことがあるのですが、三田から神保町までの区間だけでした。

川崎区の工場地帯のようにも見えます。歩いていて、水江町あたりでも歩いているのかと錯覚しそうでしたが、西高島平駅の北口です。右側に写っているのが駅で、左側はトラックターミナルです。西高島平から新高島平にかけて、流通の拠点あるいは中継点が集中しています。こんな風景ですが、何故か私には懐かしく感じられます。

また駅の南口に出てみました。時間の関係もあって行くことはできませんが、区立の美術館と資料館の案内が出ていました。上から5枚目の写真にある道をまっすぐ行けば笹目橋交差点ですので、そこを左折し、しばらく歩きますと公園があります。東上線の下赤塚駅の方面も図には出ていますが、多分、下赤塚駅からでは遠いでしょう。東京大仏というものがあることも、この日に初めて知りました。

高島平と言えば、団地の緑地帯ですが、西高島平の手前くらいで終わっています。写真は、この緑地帯の西の終点と言うべき箇所です。この緑地帯は、少なくとも昼間に歩いてみた限りで、防音などにそれなりの効果を発揮します。

先ほど、西高島平から新高島平にかけては流通の拠点あるいは中継点が集中していると記しました。その象徴が、この板橋トラックターミナルです。西高島平駅のほうが近いと思いますが、新高島平駅から歩いていくこともできます。どちらの駅から歩いても同じくらいの時間でしょうか。この周辺には、有名企業の東京支店や配送センターも多く、同じ板橋区高島平にあっても高島平駅や西台駅の周辺とはだいぶ様子が違います。

さすがに、関係者ではありませんから立ち入る訳には行きませんが、相当に広大な敷地のようです。業種も様々なようです。板橋区民など、多くの人々の生活を支える基盤の一つとなっています。小学校の社会科見学のコースとすればよいのではないでしょうか。実際にそうしているかどうかまでは知りませんが、社会科教育で取り上げる価値はあると思います。ちなみに、ここからもう少し東側、新高島平駅のほうへ歩くと板橋市場があります。

オンライン講義が続くのでヘッドセット(ヘッドフォンとマイクが一体となっているもの)を梶ヶ谷で買ったのは、たしか5月のことでした。サンワサプライの製品で、3000円を出せばお釣りが来るというものです。

当初はヘッドセットを4月か5月上旬に買うつもりでしたが、在宅勤務が急に増えたせいか、近くの電器屋になかったのです。あっても「えっ?」と思うような値段ですが(私にとっては5桁かそれに近い値段で「えっ?」となります)、量販家電店(うちの近所だとK、Nなどとなります)の店員さんに尋ねると「在宅勤務の方が増えたので……」という答えが返ってきました。USB接続のマイクロフォンもなく、カラオケ用のマイクしかないということもありました。

実は、講義だけであれば、うちのMacBook Proでもマイク機能とスピーカー機能は十分なのです。或る程度試してよくわかりました。それに、講義などの際には、随時、ZoomやWebexで音量メーターをチェックしていますから、よほど通信環境が悪くなければ私の声は十分に聞こえるでしょう。マイクに声が乗るように発声しているからです。

私は、大分大学時代に200人ほど入る教室でもマイクなしで講義をやっていたくらいなので、声量には多少の自信があります。今でも大分大学にあるのかどうかわかりませんが、教育学部の建物にある比較的大きな教室(301教室だったと思います)でマイクを使ったらスピーカーの音が割れたこともありました。大東などでは、或る程度大きな教室でマイクを使うようにしていますが、動きながら講義をするので、ワイヤレスしか使いません。

それなら何故ヘッドセットを使うのかといわれるかもしれません。一つには指向性のマイクのほうがよいということ、もう一つは演習科目などを担当していることです。学生の声を聴き取りにくいことがあり、ヘッドフォンが必要であるということがわかりました。それならマイクもついているほうが便利だということになります。

お断りしておきますが、皆の声が聴き取りにくいという訳ではありません。人によって、聴き取りやすい場合とそうでない場合がある、ということです。発声の仕方の問題である、と考えていただければよいでしょう。マイクがあるからどのような人であっても拡声機能が働く訳ではないのです。

ヘッドセットを買ってから、こちらで聞く声については或る程度楽になりました。しかし、普段はヘッドフォンやイヤフォンを使いませんので、ヘッドセットを使うと疲れることがあります。密閉型であるからかもしれません。あるいは、多少とも重いからかもしれません。また、暑くなるとダメです。

そこで、7月に宮内でBluetooth接続のヘッドセットを買いました。横浜DeNAベイスターズのデザインで、イヤーピースとマイクが付いています。iPhoneやiPadに向いているものなのですが、試しということで買いました。

軽いので、暑い季節でも対処できます。ただ、これは講義に使えません。iPhoneやiPadでなら大丈夫らしいのですが、MacBook Proでは音が途切れたりすることもあるからです。購入日の翌日に講義で使いましたが、途中で密閉型のヘッドセットに変えました。

既に、後期の講義も原則としてオンラインとする大学があります。ヘッドセットを使ったり使わなかったりと、気候などに応じて対処しなければなりません。ただ、今月、通信制限がかかったという学生が何人かいますので、いつまで続けることになるのかと考えてしまいます。

今回は、2006年7月18日から同月24日まで「待合室」の第176回「都営三田線途中下車(11) 新板橋駅」として掲載した記事の再掲載です。文章の一部を修正しています(基本的な内容の修正はありません)。なお、写真は全て2006年6月20日に撮影したものです。

なかなか進まない途中下車シリーズですが、「少しずつ、気が向いた時にやるのも一つの手かな……」と思っています。それに、通勤の時に使う路線といっても、私の場合は、大東文化大学の板橋校舎へ行く時と東松山校舎へ行く時とでは、使う路線が違います。板橋校舎へ行く時は東急目黒線と都営三田線を使います〈2010年4月上旬まで〉。東松山校舎へ行く時は東急東横線・JR山手線・東武東上線というのが通常のルートですが、時にはJR南武線・JR武蔵野線・東武東上線というルートを使うこともあります〈同じく、2010年4月上旬まで〉。板橋校舎へ行く時のルートでも、途中下車をして撮影するだけの時間がないこともありますし、東松山校舎へ行く時には途中下車などやっているだけの余裕は 、時間的にも金銭的にもありません。結局、板橋校舎には週に3日は行くことになるということで、途中下車シリーズは東急目黒線と都営三田線に限定しています(東急東横線と田園都市線はやってみてもいい、とは思っていますが)。

あれこれと言い訳のような前口上になりましたが、今回は都営三田線の新板橋駅です。

都営三田線を目黒方向から利用しますと、豊島区にある西巣鴨の次が新板橋となります。実は、西巣鴨を出るとしばらく北区滝野川を走るのですが、滝野川には駅がありません。そして、板橋区に入るとすぐに新板橋駅に到着する、ということになります。

この新板橋駅から350メートルくらい歩くと、JR埼京線の板橋駅に着きます。そのためか、かつては三田線の乗り換え案内に埼京線の板橋駅が登場していたのですが、いつの間にか乗り換え扱いとならなくなりました。おそらく、15分くらい歩くからではないかと思うのですが、私自身は乗り換えたことがないのでよくわかりません。西巣鴨での都電荒川線への乗り換えもかなり時間がかかるのですが、こちらは乗り換え扱いになっています。

また、東武東上線の下板橋駅(駅名に反し、豊島区にあります)も新板橋駅の案内板には書かれているのですが、乗り換え扱いとはなっていません。

新板橋駅の真上は、旧中仙道と首都高速中央環状線です。車で少し走ると板橋区役所前駅 で、首都高速の板橋ジャンクションがあります。板橋宿は、この先から始まるということになります。

新板橋駅付近は、周囲より少し小高い所にあるようで、駅の北側はこんなふうになっています。駅前の道の幅が広いのですが、少し脇に入ると御覧の通りで、板橋区らしいと言えます。こういう所を歩き回るのも、散歩としては面白いのですが、今回はあまり時間がなかったので、残念ながら歩いていません。

奥に見える高い建物は東京家政大学です。方角としては、北区の十条駅のほうになります。私は、東京都23区内のうち、中央線より南の部分、つまり、千代田区、港区、渋谷区、品川区などは、歩き回ったり、車で走り回ったりしているのですが、北の部分は、台東区などを除いてあまりよく知りません。十条や赤羽も、電車で通過したことがあるくらいです。

最近、飲み屋さんでジャズが流れているというお店が多く、そういう所に入るとうれしくなったりします。昔のジャズ喫茶と違い、何が流れているのか、ジャケットなどで教えてくれたりしないのが残念ですが、それでも、ジャズを聴きながら酒を飲むのはいいものです。何かの折に寄ってみようかな、と思っています。

ジャズと言えば、西台駅の近くにある寿司屋でも流れている時があります。また、自由が丘の大井町線側、マリ・クレール通りにある書店のBGMもジャズです(さすが自由が丘)。寿司にも書店にも、ジャズは意外に合うのです(但し、演奏者や曲にもよります)。

新板橋駅から板橋駅へ向かう道路で、ここが商店街になっています。板橋区と言えば、まだ東上線の大山駅を利用したことがないので、一度は歩いてみたいと思っているのですが、急行も準急も停まらないので、機会を逸しています。

今回は、2006年7月3日から同月8日まで「待合室」の第174回「都営三田線途中下車(10) 板橋本町駅」として掲載した記事の再掲載です。文章の一部を修正しています(基本的な内容の修正はありません)。なお、写真は全て2006年6月26日に撮影したものです。

このところ天候不順の日が続いていますが、そんな雨の朝、地下鉄の駅前を撮影してみました。

板橋本町駅です。ここで途中下車してみました。個人的な理由によります。三田線の場合、板橋区にある駅が一番多く、新板橋、板橋区役所前、板橋本町と続きます。途中下車ということでは、板橋区役所前と志村三丁目を利用することが多いのですが、時には板橋本町で降りてみるのもいいのでは、と思った訳です。

板橋本町駅は、旧中仙道の国道17号線の真下にあり、 駅の出入口は国道17号線と環状7号線との交差点、大和町交差点の周囲にあります。そして、真上には首都高速5号線が通っています。そのため、駅を出るといきなり、御覧の通りの光景です。三田線でも、他には板橋区役所前駅くらいでしょう。

時折、荷物の関係で、大東文化大学板橋校舎まで車を運転していくことがあります。その時には、首都高速5号線か国道17号線を使うのですが、さすがに首都高速5号線を通ると、板橋本町駅に気づくことはありません(板橋区役所前駅はすぐにわかります。板橋ジャンクションの北側分岐点で、板橋区役所が見えるからです)。

駅の裏のほうにある脇道です。駅前の国道17号線と比較するとあまりに幅が違いすぎますが、板橋区ではこのくらいの道のほうが多いはずです。もっと時間があれば、この道を歩いてみようかと思っていました。

旧中仙道です。今は中山道と書くほうが多いのでしょう。右のほうに行けば板橋区役所、池袋、巣鴨のほうに行けます。左のほうに行くと、本蓮沼、志村坂上のほうに行けます。それにしても、車の量が多い所です。

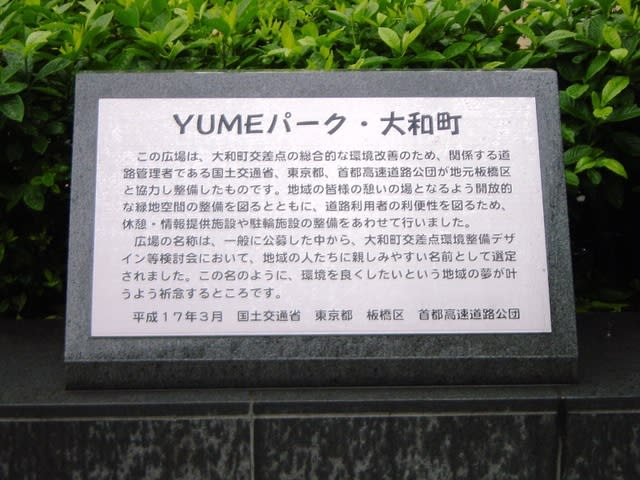

駅の入口の掲示板です。左のほうに小さな公園があり、それがYUMEパーク・大和町です。

公園を少し歩いてみました。本当に小さな公園です。最近になってできた公園らしいのですが、それでは、公園になる前には一体何があったのでしょうか。

公園から、大和町交差点の方向を撮影してみました。

上が、公園にある案内板です。昨年できたばかりであるようです。

再び、大和町交差点です。それにしても、首都高速5号線と環状7号線のオーヴァーパスは、或る意味で日本を象徴するかのような情景です。これを見て、私は三軒茶屋駅の真上にある三軒茶屋交差点を思い出しました。

今回は、2006年5月15日から同月22日まで「待合室」の第168回「都営三田線途中下車(9) 高島平駅(その3)」として掲載した記事の再掲載です。今回は文章の修正を一切行っていません。なお、写真は全て2006年3月20日に撮影したものです。

前回に引き続いて、都営三田線途中下車シリーズ第9弾 、高島平駅です(今回で終了となります)。高島平駅から大東文化大学板橋校舎まで歩いている間の風景を取り上げます。

なお、改めて記しますが、大東文化大学板橋校舎の最寄り駅は、高島平ではなく、西台です。お間違いのないように。ちなみに、東武東上線の東武練馬駅も最寄り駅となっていますが、少々遠いので御注意を。

西台駅西口のほうにも遊歩道のようなものがありまして、この「待合室」でも取り上げていますが、実は緑地なのだそうです。高島平駅南口から西台駅方面に向かう歩道にも、このように公園があります。写真の左側が高島平駅方面、右側が西台駅方面で、私は西台駅方面に歩きます。

先日、西台駅西口の公園にある池を眺めていたら、何匹ものおたまじゃくしが泳いでいました。この池はどうなのでしょうか。撮影したのは3月下旬です。

このように、車道と団地の間に池などがあります。勿論、人工のものですが、それにしても、きちんと、どこかの川の上流のように見えるのですからたいしたものです。人間もやはり動物、自然に帰りたいものなのでしょうか。ちなみに、私は、海よりも川の上流のような場所が好きです。

この辺りは、歩道の幅がとにかく広いので、このように緑地帯などをつくることができたのでしょう。ただ、南側に高層住宅 が建ち並んでいますので、せっかくの緑地帯も常に日陰になってしまいます。

左側の道に注目していただきたいのですが、わざと曲線状になっています。直線では雰囲気も何もないので、いい形であると言えるでしょう。ただ、もう少し不規則性を強くしたほうがよいという気もします。

さらに進んでいきます。ほんの一瞬、一体どこを歩いているのかわからなくなるような気もしました。もっとも、左には自動車、さらに都営三田線が見えますし、右側には団地が見えますから、すぐに現実に引き戻されます。ここは東京都板橋区高島平二丁目です。

歩いている方向とは逆に、高島平駅方向を撮影してみました。冷静に、よく考えてみると、おかしな光景です。しかし、それをおかしく感じなくなっているのです。何故でしょうか。

所々に、こうした掲示がなされています。緑地があるから、ということなのでしょうか。ドブネズミとは厄介な話ですし、このような池で子どもを遊ばせたくはないものです。私が歩いている時には、ドブネズミなどを見かけなかったのですが。

この遊歩道の、一体何箇所に池があるのでしょうか。この辺りは、少しだけですが、多摩丘陵などにあった昔の風景を思い起こさせます。東急田園都市線梶が谷駅から少し歩いた所に、まさにこのような池がありました。今もあるかもしれません。そして、車がやっと一台通れるような道があり(現在でもあります)、何軒かの民家がありました。そして、その民家の裏手には竹林があり、丘が迫っていました。

高島平駅から歩いて何分ほど足ったでしょうか。この水の流れも、そろそろ終点に近づいています。とは言え、ここから大学まで歩けば10分ほどかかるでしょう。

西台駅に近づくと、緑地の様相が変わります。この辺りは完全に公園となっていて、花壇などもありますが、池と水流はありません。それにしても、いい天気の昼下がり、ちょっとばかり気分が落ち着きました。

高島平駅からの緑地帯も終わり、という地点です。コンビニエンスストアが写っていますが、その辺りから高島平一丁目となります。西台駅に近いということです。まっすぐ進めば、西台駅、さらに蓮根駅まで歩けます。私は、この先を右に曲がり、タクシーが走っている道路の脇を歩き、六の橋を通って大学に行きます。

今回は、2006年5月9日から同月15日まで「待合室」の第167回「都営三田線途中下車(9) 高島平駅(その2)」として掲載した記事の再掲載です。今回は文章の修正を一切行っていません。なお、写真は全て2006年3月20日に撮影したものです。

前回に引き続いて、都営三田線途中下車シリーズ第9弾 、高島平駅です(まだ続きます)。

奥のほうに改札口があります。三田線しか通らない駅ですが、最近の高架駅によくみられるように、ホーム下のスペースが広く取られています。

人が全く歩いていませんが、ちょうどお昼頃、乗客が少ない時ですから、仕方がないかもしれません。それにしても、地下鉄の駅(高島平は高架区間にある駅ですが)とは思えない状況で、ほんの一瞬とはいえ、少々驚かされます。

高島平2丁目にある高層住宅のそばから高島平駅を撮影してみました。

現在は西高島平駅が終点になっていますが、元々、三田線は東武東上線の和光市から都営浅草線の泉岳寺までとして計画された路線で、和光市から東武東上線に乗り入れる予定でした。また、これは未確認情報ですが、高島平から西高島平を経由して和光市までの免許は、東京都ではなく、東武が持っていたという話を聞いたことがあります(東武ストアがあるのはその名残でしょうか)。結局、東上線との乗り入れは実現せず、西高島平から先に延長することはなかったのでした。

一方、泉岳寺からは品川区の桐ヶ谷(斎場があることで有名)を通じて今の東急大井町線・田園都市線に直通する計画もありました。現実的に考えると、かなり実現が困難であったと思われます。結局、東急との直通運転も実現せず、長らく三田から西高島平までの路線でした。2000年から、東京メトロ南北線を通じて武蔵小杉までの直通運転が実現しました。今年、目黒線で急行が運転されることになっていて、あと何年かすれば、日吉まで延びます。

駅前にこのような像があります。デジタルカメラの機能の問題と撮影者の技術不足が重なり、顔立ちなどがはっきりしないような写真になってしまいました。

先ほどの立像は「待つ日Ⅱ」と名づけられています。

再び高島平駅です。ここから武蔵小杉までは1時間以上かかります。そして、連休期間中には、東横線を経由してみなとみらい線の元町・中華街までの臨時列車が運行されることもあります。

さて、いつまでもこの駅付近を歩き回っている訳に行きません。そろそろ大学に行かなければならないのですが、高島平と言えば、西台駅付近にもある遊歩道がありますから、そこを通って行きましょう。ということで、また次回に。

今日は海の日なのですが、祝日でも講義を行うのが最近の大学です。本当であれば東京オリンピックが行われるはずであったので、海の日をわざわざ移動し、明日は体育の日をスポーツの日と改めた上で祝日にしたのですが、今となっては無意味な祝日となりました。

オンライン講義の途中でしたが、いきなり大変な速報が入りました。東京都内だけで新たに366人もの新型コロナウイルスの感染者が判明したということです。

これは検査態勢の充実によるものかもしれませんが、それだけではないでしょう。どう考えても、緊急事態宣言の解除後に、様々な原因によって増加したとしか思えません。しかも、これは東京都のみならず、全国的な話です。大阪府でも患者が増加していますし、神奈川県も、愛知県も然りです。

むしろ、今こそ緊急事態宣言を発すべきではないかとすら思えてきます。いくら経済が大事だといっても、国民の生命や健康を犠牲にするのではおかしな話になります。人がいるから経済が必要なのであって、経済があるから人が必要なのではないのです。

問題なのは、病院の受け入れ体制でしょう。新型コロナウイルス感染に専門的に対応する病院が多ければよいかもしれませんが、多くの総合病院には、癌を初めとする、それこそ様々な病気の、重症の患者が入院しています。そうであれば、スタッフを新型コロナウイルスに充てるとしても限界があります。他の病気の重症患者を放置することになりかねないからです。また、全体的な受入数にも限度がありますから、罹患して重症化しても治療も何も受けられないという人が増えるかもしれません。医療従事者が取らなければならない対応、あるいは負担も増大することとなります。

このような日にGo to キャンペーン(とりあえずは旅行)が始まった(しかも当初より前倒しで)ということが信じられないのですが、どうなっているのでしょうか。

そして、来年、東京オリンピックを行うと息巻いている人々がいます。選手の皆さんが防護服を着て競技をする姿が目に浮かびます。しかし、ワクチンよりも防護服のほうが早く出来上がるでしょうから、防護服のほうが現実的とも言えます。