前項目では北海道の花粉症を扱いました。

その特徴は、

・スギ・ヒノキは主役ではない、4月にスギが脇役程度に飛散。

・3〜4月はハンノキ

・GW前後はシラカバ

・夏はイネ科花粉

・秋はヨモギ

と本州と少し異なります。

海外の花粉症はどうでしょうか。

基本的知識として、スギは日本の固有種なので海外にはスギ花粉症は存在しません。

花粉症の発見はアメリカの枯草熱ですが、これはブタクサ花粉が原因とされています。

ではヨーロッパは?

私の知識では北欧中心にシラカバ花粉症が主役と記憶しています。

フランスの花粉症事情をあっ使った記事が目に留まりましたので読んでみました。

要約すると、

2月〜4月:北フランスやアルプス地方に樹木花粉(シラカバやヒノキなど)

5月〜7月:イネ科花粉(イラクサなどの干し草)がフランス全土に

8月〜10月:草本花粉(ブタクサなど)が南フランスを中心に飛散

とのこと。

スギに代わってやはりシラカバが主役、

あれ、北海道では名前が出てこなかったヒノキがありますね。

イネ科花粉はカモガヤではなくイラクサ、

秋の花粉は日本と同じくブタクサ。

まあ、ブタクサは観賞用として輸入された帰化植物なので、想定内です。

ちょっと意外だったのが、

フランスでは「花粉症」という単語はなくて、

「アレルギー性鼻炎」に含まれているということ。

有病率も日本の5割の半分程度なので、

まだ独立した病気として認識されていないのかもしれません。

この差はどうして生まれたのでしょう。

それを科学的に解明すれば、日本のスギ花粉症対策に一石が投じられるのでは?

と考えたくなる今日この頃です。

▢ スギはないけど…フランスの花粉症事情とは

(2025年03月29日:tenki.jp)より一部抜粋(下線は私が引きました);

・・・日本では春になると、主にスギやヒノキの花粉が大量に飛散しますが、筆者が住むフランスでも花粉症を発症することはあるのでしょうか?

結論から言ってしまうと、フランスにも花粉症は存在します。

この記事では、フランスにおける花粉症について、原因となる植物、気象条件との関係、フランス人の花粉症に対する意識、などを日本と比較しながらお伝えします。

▶ フランスの花粉症って?主な原因植物と飛散時期

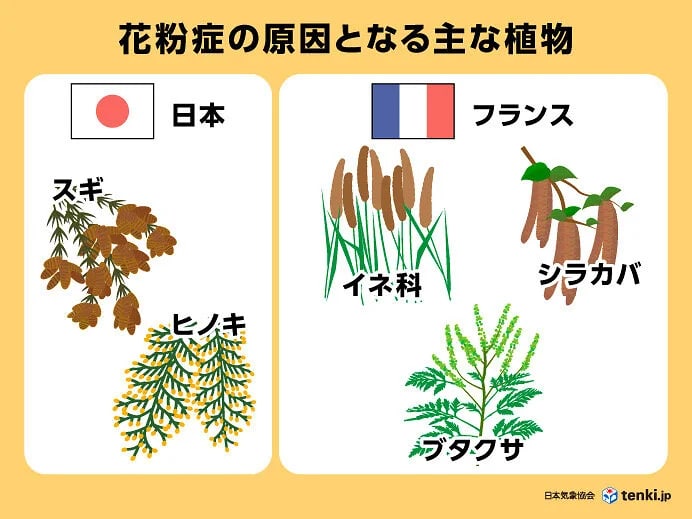

日本では、春に多く飛散するスギやヒノキの花粉症に悩まされている人が多いですね。

スギは年が明け、2月頃からシーズンが始まり、3月頃にピークを迎えます。ヒノキはスギよりもやや遅れて飛び始め、4月頃にピークを迎えます。

スギ・ヒノキ花粉のシーズンが終わると、5月〜6月頃は北海道でシラカバ花粉が、関東から九州にはイネ科の花粉が飛散します。

その他の季節にも、8月~9月頃は東北から九州でブタクサ花粉、9月~10月頃はほぼ全国でヨモギの花粉が飛散するなど、ほぼ一年中注意が必要です。

一方、フランスで主に影響を及ぼすのは、シラカバやイネ科植物、ブタクサといった花粉です。

2月〜4月頃は、北フランスやアルプス地方に樹木花粉(シラカバやヒノキなど)が多く飛散します。

春から初夏(5月〜7月頃)には、イネ科花粉(イラクサなどの干し草)がフランス全土に、夏から秋(8月〜10月頃)にかけては、草本花粉(ブタクサなど)が南フランスを中心に飛散します。[※1]

日本では春のスギ・ヒノキ花粉が最も影響を及ぼしていますが、フランスでは原因植物や時期に違いがありますね。

フランスはとても広いので、国内の地域によってもその影響は変わってきます。

▶ フランスと日本、花粉症の有病率と意識の違い

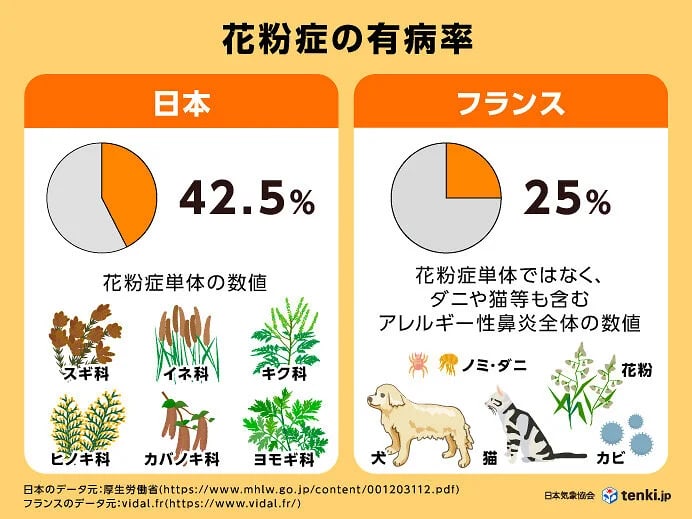

日本では、花粉症の有病率が年々増加しており、約10年ごとに10%程度ずつ増加しています。2019年の調査では、42.5%の人が花粉症にかかっているとされており、花粉症対策が社会全体で重要視されています。[※2]

一方、フランスでは花粉症は「アレルギー性鼻炎(rhume des foins)」と呼ばれ、一般的なアレルギーの一種として認識されています。

フランスでも花粉症を含むアレルギー性鼻炎の有病率は、過去30年間で4倍に増加し、現在では人口の25%以上が発症していると言われています。

ただこの数値は、花粉だけでなく、ダニや猫などを由来とするアレルギー性鼻炎も含んだ数値なので、花粉症の有病率はこれよりも少ないと考えられます。[※3]

日本と比べるとまだそれほど有病率が高くはないせいか、あまり花粉症が社会問題化しておらず、マスクをしている人もほぼいません。

これには、文化的にマスクをつける習慣がないことも挙げられますが、そもそもフランスの花粉が日本ほど大量に飛散しないことが影響しています。

私は小学生の頃から花粉症ですが、フランスに住み始めて以来、それほど花粉に悩まされない春を過ごしています。くしゃみや目のかゆみで花粉を感じる日もありますが、日本にいた頃とは比べ物にならないほどで、かなり楽です。ただ、フランスでも都市部を中心に年々増加傾向にあるそうなので、今後はどうなるのか油断はできませんね。

▶ 花粉の飛散と気象条件との関係

花粉の飛散は、気温、風、湿度、降水量などの気象条件に大きく影響を受けます。花粉が飛びやすい条件には、主に以下の3つが挙げられます。

① 「晴れて気温が高い日」

晴れて気温が高い日は、花も開きやすくなる上、上昇気流が発生しやすく、花粉が舞い上がりやすくなります。

② 「空気が乾燥して風が強い日」

湿度が高いと、花粉が湿気を吸って重くなるため、遠くまで飛びにくくなります。一方、空気が乾燥して風が強い日は、都市部から離れた森林からも花粉が飛んできやすくなるため、いっそう注意が必要です。

③ 「雨の翌日以降や気温の高い日が2~3日続いた後」

雨の翌日以降は、雨の日に飛散しなかった分と、その日に飛散する分が重なって、より多くの花粉が飛びやすくなります。さらに、雨で地面に落ちた花粉が舞い上がることもあり、いっそう飛散量が多くなるといわれます。また、気温の高い日が2~3日続いた後も花粉がより多く飛びやすくなります。

日本では、乾燥した晴天の日に花粉がよく飛ぶのに対し、湿度が高い梅雨時期には飛散が減少します。

また、春一番などの強風が花粉を遠方まで運ぶこともありますね。

一方フランス南東部では、ローヌ川沿いに地中海に向かって吹き下ろす、冷たく乾燥した強風「ミストラル」が吹くと大量の花粉が飛散する、とも言われているそうですよ。

▶ フランスの花粉症対策とは

フランスでも日本と同様に、薬局で購入できる抗ヒスタミン薬や点鼻薬などを使用しながら症状を抑える方法も一般的ですが、フランス人は、あまり薬に頼りたくないという考えの人も多いです。

そのような方は、花粉症の症状に効果があるとされるエッセンシャルオイルを使ったケアをしたり、喉に違和感を感じる場合は蜂蜜入りのハーブティーを飲むなど、より自然な方法を取り入れているそうですよ。・・・

また、フランスでは、アレルギーリスクに影響を及ぼす可能性のある空気中の生物学的粒子の含有量を研究する国立の機関「RNSA」が花粉飛散情報を発信しており、リアルタイムの花粉情報を確認することができます。・・・

<出典>

[※1]vidal.fr

[※2]厚生労働省