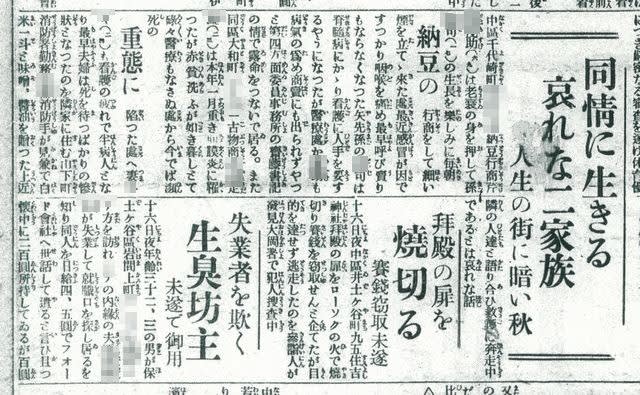

| これまた別件で昔の新聞を調べていた時に見つけた、昭和5年9月18日の同じ紙面に載っていた記事。すごい見出しに目をひきつけられて読みだしてしまい、肝心の調査の方が後回しになってしまったが、当時の世相を知るため、ここに残しておくことにした。 まず、この哀れな二家族の住所・氏名・年齢・職業が公表されていることに驚く。犯罪者でもないのに。 最初に出てくる納豆行商の男性は69歳であるが、「老衰の身」と形容されている。当時は一般的に69歳で老衰と言われていたのかは疑問。記者が筆を滑らせたのかもしれない。 「納豆の行商をして細い煙を立ててきた…」なんていう表現も、現代から見れば新聞記事らしくない。どこかの小説にでも出てくるような書き方で、なかなか面白い。 しかし、この一家のことを12行でまとめているのだが、その間に読点は無し。すべての文字がつながっているため読みにくいよね。 次に出てくる大和町に住む古物商の男性(23)は肋膜炎に罹り、赤貧洗うがごとき暮らしで瀕死の重態に陥っているという。そこに妻(24)も看護疲れから半病人になり、もはや夫婦ともども死を待つばかりの惨状になっている。 これを見かねた隣家の消防署員が白米1斗と味噌・醤油を贈ったうえで、近隣の人たちと話し合い救護に奔走中だと。 最後は「哀れな話」だと結んでいる。 今なら「生活保護法」のもと、このように困窮している国民は行政が手を差し伸べるのだが、当時はそのような法律はなく、明治7年に制定された「恤救(じゅっきゅう)規則」だけだった。 その内容も基本は自己責任なのである。家族、親族による扶養や、近隣の相互扶助にて行うべきであるとしていたから、身寄りのない貧困者だけが対象とされていた。 なんだか、前総理の菅さんが言った「自助・共助・公助」を思い出す  69歳の納豆行商と孫には身寄りがあったのか、なかったのかは不明だが、方面委員(民生委員の前身)の斎藤書記の情けで露命をつないでいる。斎藤書記の「情け」とはどういうものであったのだろうか。食べ物の支援だったのかな。 23歳の古物商夫婦は、取りあえず隣人が米と味噌・醤油を支援し、近隣の人たちとどうするか相談している。 どちらも共助で食料は支援されていたと思われるが、医療までは面倒を見てもらえなかったのではないだろうか。 それから2年後の昭和7年に「救護法」が施行され、生活扶助、医療扶助、助産扶助、生業扶助、埋葬扶助が行うことができるようになった。  ←クリックして拡大できます。 ←クリックして拡大できます。 ←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね ←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね |

詳しく調べているわけではありませんが、

介護で追い詰められた末の殺人という事件は、

当時は少なかったのではないかと思います。

貧しさゆえの死は多かったんでしょうね。

老いた姉妹が餓死していたとか、追い詰められた

老夫婦や介護による殺人とか、「孤独」「貧しさ」

ゆえの死は絶えませんね。