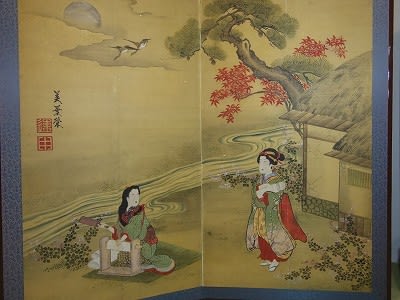

先に、江戸後期土佐派の絵師、土佐光孚による能画『江口』を紹介しましたが、土佐光孚の能画がもう一つありましたので、今回アップします。

全体、63.8㎝x193.8㎝。本紙(絹本)、49.9㎝x108.9㎝。江戸後期。

掛け軸の大きさ、絵のタッチは、先回の品とよく似ています。前後して描かれたものでしょう。

【あらすじ】漢、高祖の臣下、張良は夢の中で老翁と出会い、兵法の伝授を約束されます。夢の中での約束どおり、橋のほとりに行くも、時間に遅れてしまいます。老翁は遅刻を咎め、また五日後に来いと言い去ります。五日後、張良の前に、威儀を正した老翁(黄石公)が馬に乗って現われ、履いていた沓を川へ落とします。張良は急流に飛び込み沓を取ろうとしますが、大蛇が現れ妨害します。張良は剣を抜いて立ち向かい、大蛇から沓を奪い返します。大蛇は、張良の守護神となって天空へ消え、黄石公は張良の武勇をたたえ、兵法の奥義を伝授したのでした。

黄石公と太公望は兵法の祖とされています。張良は、黄石公から授かった太公望兵書によって大軍師となり、劉邦の漢の建国に貢献したのです。

馬に乗った黄石翁が、端の上から川へ沓を投げ、張良がそれを取りに行こうとしている場面です。

能舞台ですから、川も橋もありません。そこに橋があり、川がとうとうと流れている様を感じ取るのは観客の役目です(^^; 黄石翁は馬のつもりの桶に腰を掛け、台(橋のつもり)の上に座しています(^^;

黄石翁と張良は、ともに正装をしています。

二人とも能面をつけていません。いわゆる直面(ひためん)。人間の顔自体を能面と考えるのです。喜怒哀楽を直截的に表さない能では、直面で演じるのはかえって難しいとされています。

『張良』でもう一つ特徴的なのは、シテとワキの関係です。通常の能では、当然シテが主役であり、すべてのことがらがシテを引き立てるように能の構成はなされています。

ところが、『張良』では、どう考えてもワキが主人公なのです。能『船弁慶』でも、大活躍するのは、ワキの弁慶です。このように、シテではなく、ワキが主人公の能は珍しいです。

投げられた沓。

黄石公の左足の沓だったのですね。能では、頃合いを見計らって、後見が沓を舞台に投げます。そして、張良は大蛇と戦い、沓を取り戻します。沓が投げられた位置によって、シテは演技を微妙に変えなければなりません。普段の能では脇にまわるワキ方にとって特別の舞台であり、力量が求められる大曲です。

落款は、先に紹介した『江口』の場合と同じです。同時期に描かれたのでしょう。

今回の『張良』とほとんど同じ能画が、国立能楽堂に所蔵されています。おそらく他にもあるのでしょう。

以前のブログで、版画とは異なり、能画は絵師への依頼によって描かれた物、いわば一品物だと書きました。しかし、このように、同一パターンの能画が存在するのですから、少なくとも江戸後期の土佐派では、商業的に能画を製作していたと考えられます。

土佐光孚の色絵は非常に多く現存します(偽物ではない品が(^^;)。おそらく、弟子なども動員した工房体制がとられていたのではないでしょうか。