大垣駅前からバスに乗り、長良川西岸の墨俣城へ向かいました。

墨俣宿渡船場の常夜燈

墨俣は美濃路の一部です。鉄道の東海道線は今は岐阜、大垣、関ヶ原を通っていますが、江戸時代の東海道は熱田から船で桑名へ渡って鈴鹿峠を通っていました。

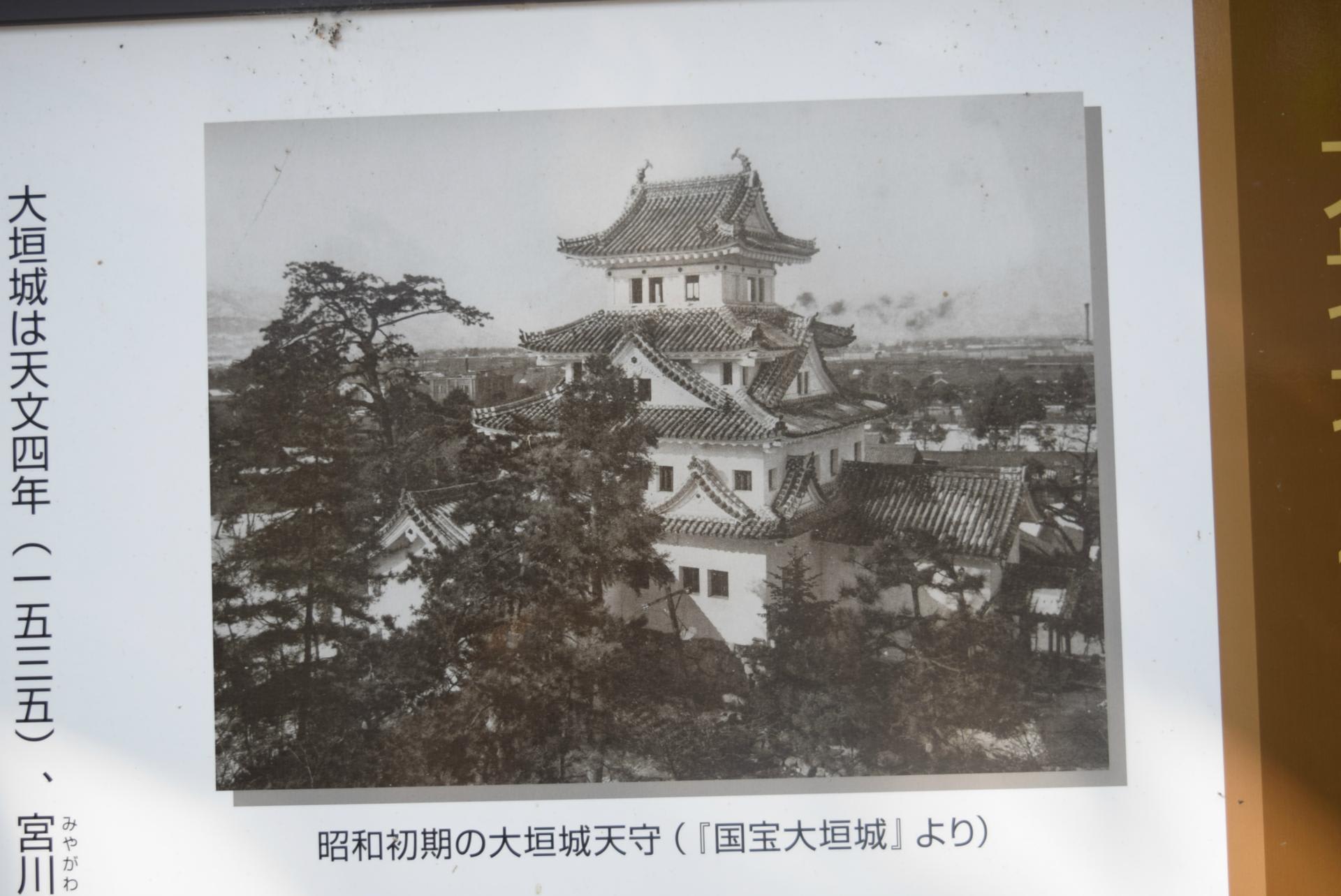

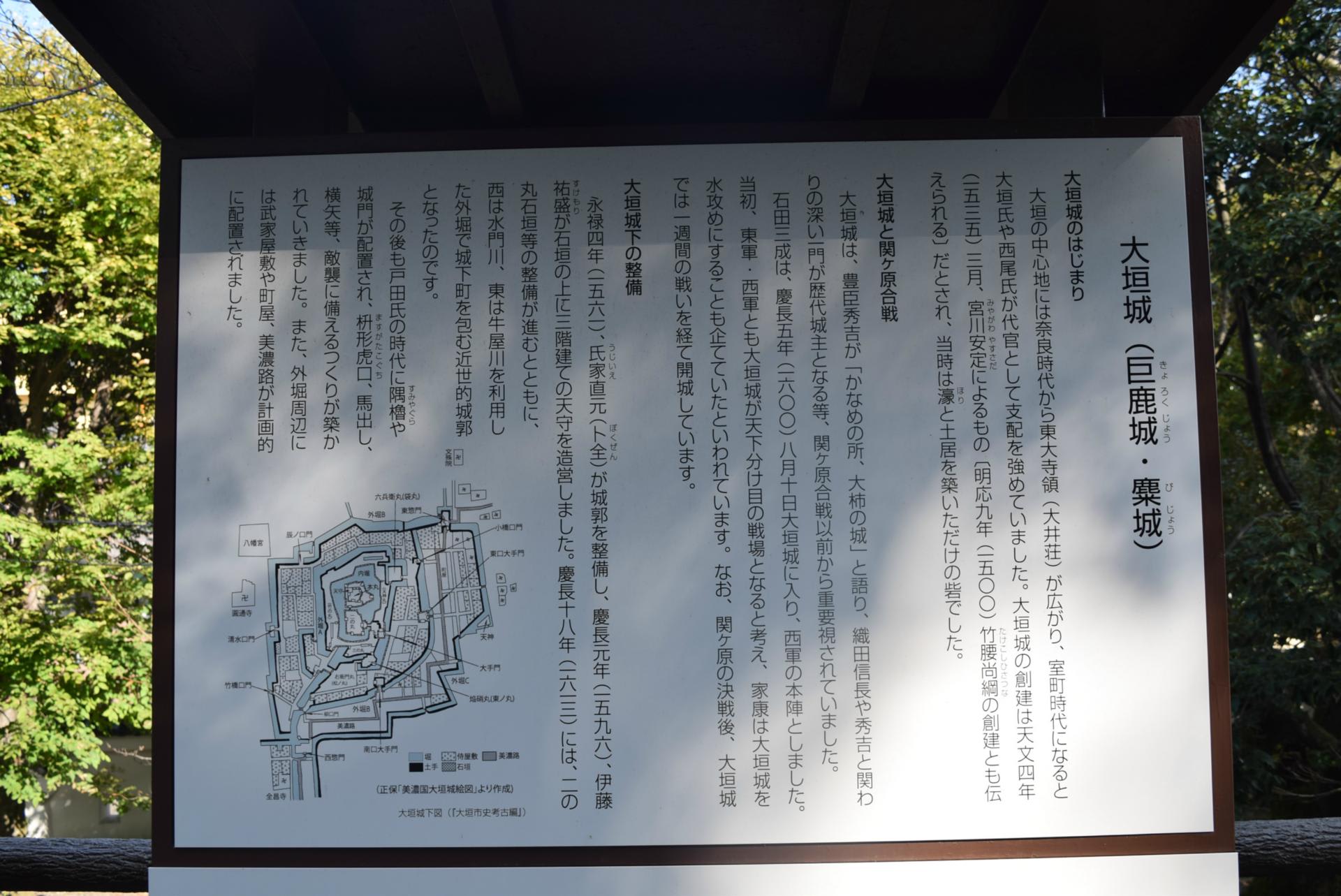

墨俣城のイメージです。城といえるほどのものではなく、砦というのが正しいでしょう。櫓は井楼です。

戦国時代の砦跡に現在は立派な天守風の建物が建っています。

橋の名は太閤出世橋といいます。

西の揖斐川の方向

東の長良川の堤防

墨俣はもとは「洲の俣」といい、川の流れが二股になっていたようです。

木下藤吉郎秀吉の像。笏を手にもっているので、長浜時代の姿でしょうか?

墨俣一夜城、正式名称は大垣市墨俣歴史資料館です。

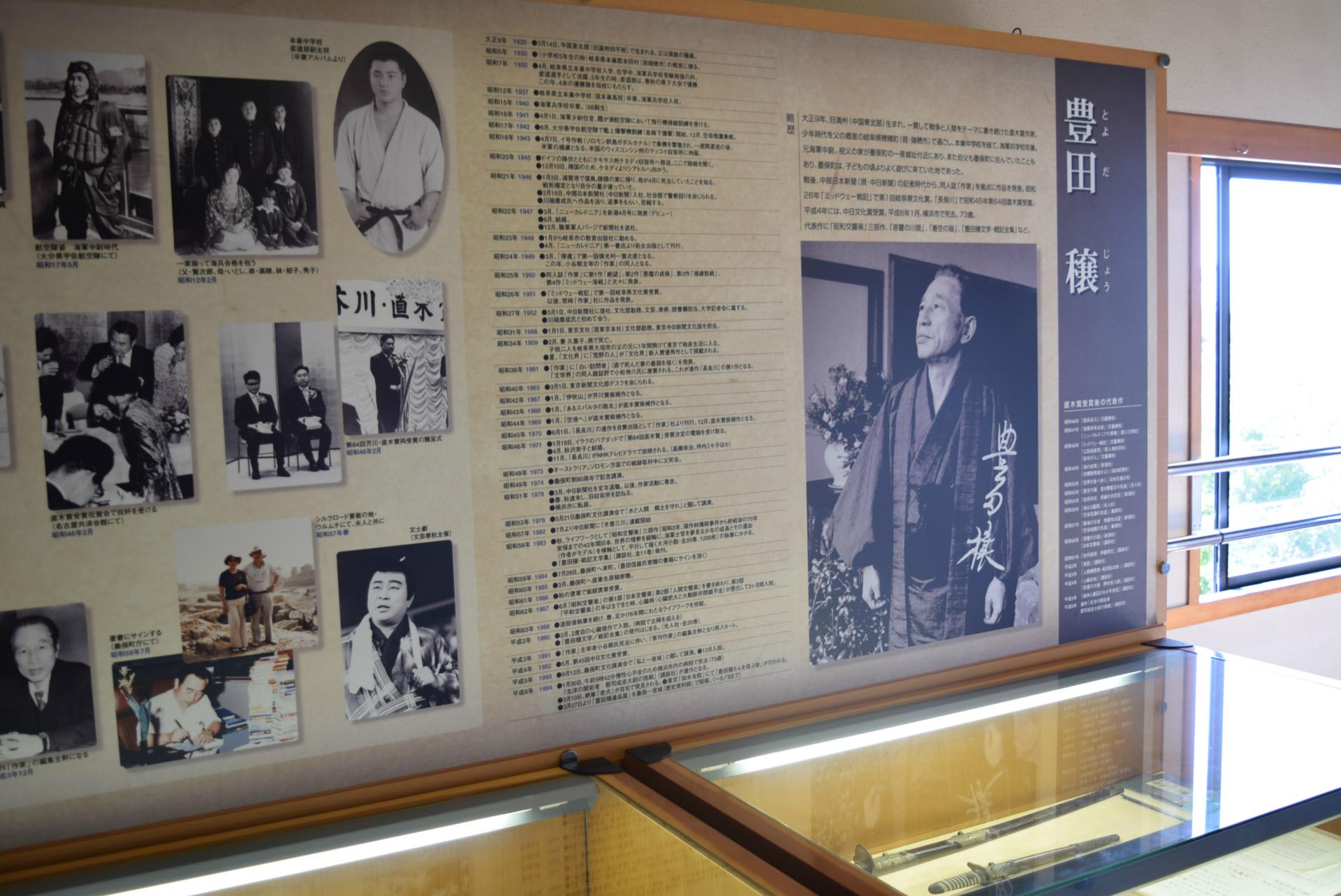

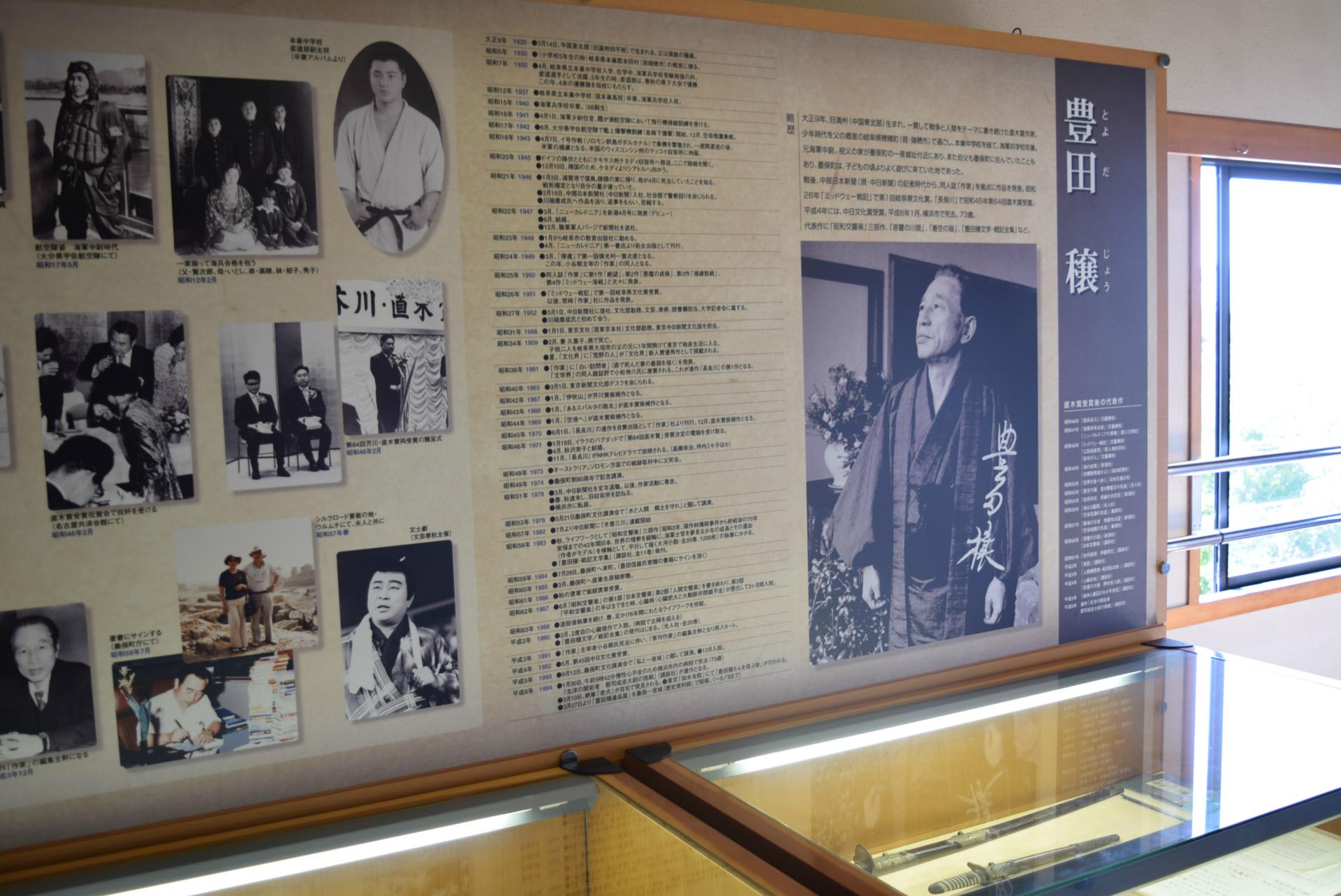

地元出身の作家・豊田穰の展示コーナー。氏の代表作は「長良川」です。

長良川の上流、岐阜城の方向

長良川の下流の方角

資料館の最上階

墨俣城碑

馬防柵

長良川の堤防へいく橋

秀吉の歌「日のもとに、またから(唐)国も手に入るる、ゆたかなる世のはるにあふかな」

豊国神社

白鬚神社

墨俣宿の町並み

脇本陣

墨俣宿渡船場の常夜燈

墨俣は美濃路の一部です。鉄道の東海道線は今は岐阜、大垣、関ヶ原を通っていますが、江戸時代の東海道は熱田から船で桑名へ渡って鈴鹿峠を通っていました。

墨俣城のイメージです。城といえるほどのものではなく、砦というのが正しいでしょう。櫓は井楼です。

戦国時代の砦跡に現在は立派な天守風の建物が建っています。

橋の名は太閤出世橋といいます。

西の揖斐川の方向

東の長良川の堤防

墨俣はもとは「洲の俣」といい、川の流れが二股になっていたようです。

木下藤吉郎秀吉の像。笏を手にもっているので、長浜時代の姿でしょうか?

墨俣一夜城、正式名称は大垣市墨俣歴史資料館です。

地元出身の作家・豊田穰の展示コーナー。氏の代表作は「長良川」です。

長良川の上流、岐阜城の方向

長良川の下流の方角

資料館の最上階

墨俣城碑

馬防柵

長良川の堤防へいく橋

秀吉の歌「日のもとに、またから(唐)国も手に入るる、ゆたかなる世のはるにあふかな」

豊国神社

白鬚神社

墨俣宿の町並み

脇本陣