岩村川の上町橋を過ぎるといよいよ岩村城跡です。

太鼓櫓が見えてきます。

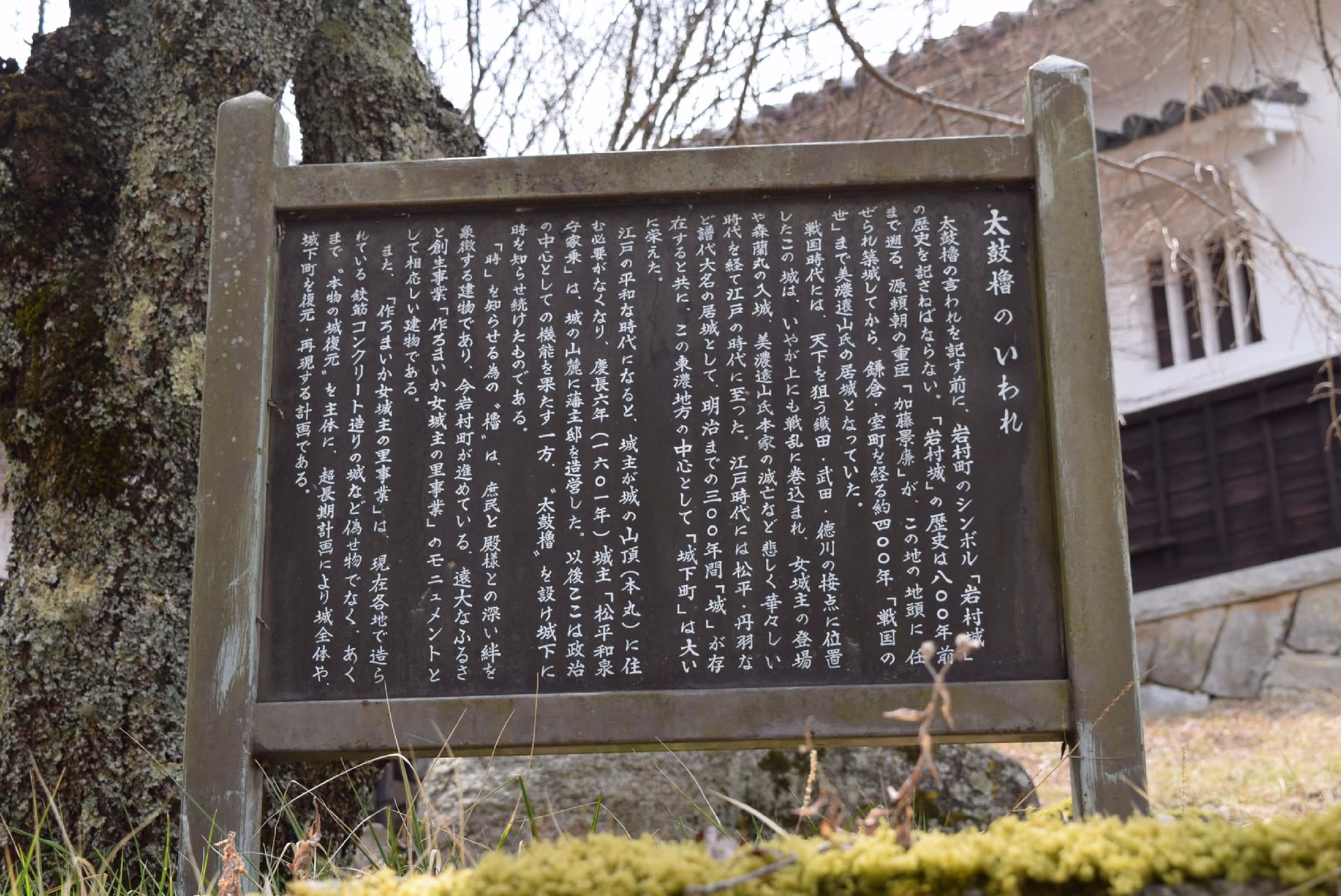

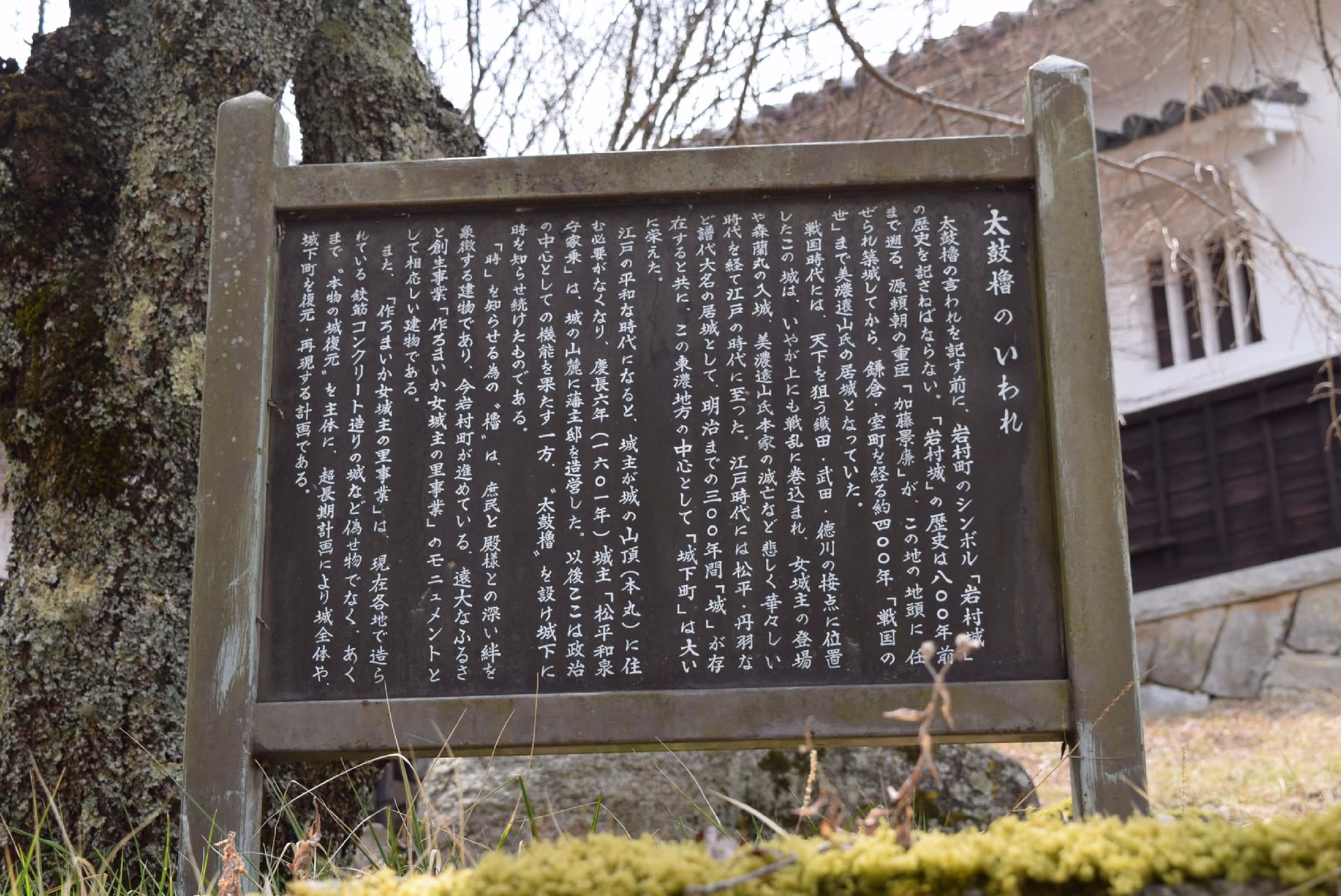

太鼓櫓

藩主邸跡

歴史資料館

岩村城の模型

藩主邸跡から見る城下町

鉄砲停め

藩校知新館

右端の建物が知新館正門

楷の木

成瀬桜桃子句碑

儒学者佐藤一斎像

佐藤一斎の三学戒

銅像公園

衆議院議員・実業家浅見与一右衛門像

教育者・歌人の下田歌子誕生地

下田歌子顕彰碑

下田歌子勉学所

下田歌子像

植物学者三村学像

岩村偉人十傑とは佐藤一斎、下田歌子、三好学の三偉人に加えて加藤景廉(岩村城の築城者)、希菴玄密(戦国時代の僧侶)、岩村御前おつや(女城主)、橋本祐三郎(農村民生を担当した岩村藩士)、林述斎(江戸時代の儒学者、佐藤一斎の師、鳥居耀蔵の父)、浅見与一右衛門(衆院議員・事業家)、大島健一(陸軍中将、大東文化学院総長、第2次大戦開戦時のドイツ大使大島浩の実父)。

藤坂

初門

一の門

一の門付近の石垣

休憩所

畳橋

追手門・三重櫓

井戸

霧ケ井

八幡神社

八幡宮跡

霧ケ城神社

菱櫓・俄坂

そそり立つ六段壁。江戸時代後期に上部の石垣の崩落防止のために下部に石垣を増設した結果六段構造になりました。

長局埋門

本丸

昇竜井戸

歴代将士慰霊碑

歴史方位盤

埋門

崩落寸前の石垣

温故の井

「女城主」は岩村酒造の登録商標です。

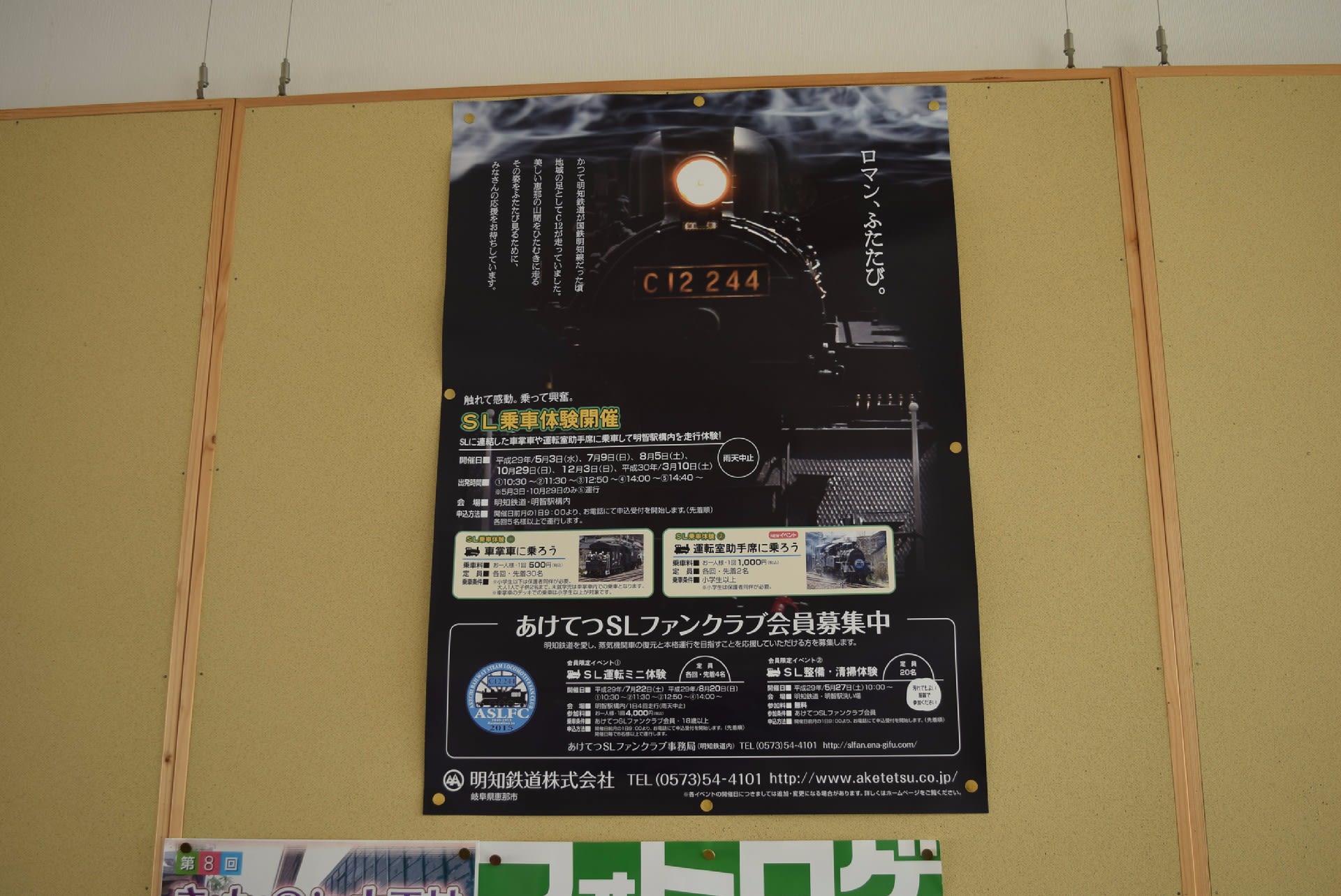

岩村駅に戻りました。これから終着駅・明知駅に向かいます。

岩村城の遠山氏は分家の明知城遠山氏、苗木城遠山氏と合わせて「三遠山」と呼ばれます。

信長の五男は女城主おつやに育てられたましたが、岩村城は武田の武将秋山信友に攻められて落城、おつやは信友の妻となり、五男は武田の人質となって甲府で育てられました。

この五男はのちに織田方へ戻され、本能寺の変では信長嫡男信忠とともに討ち死にします。

太鼓櫓が見えてきます。

太鼓櫓

藩主邸跡

歴史資料館

岩村城の模型

藩主邸跡から見る城下町

鉄砲停め

藩校知新館

右端の建物が知新館正門

楷の木

成瀬桜桃子句碑

儒学者佐藤一斎像

佐藤一斎の三学戒

銅像公園

衆議院議員・実業家浅見与一右衛門像

教育者・歌人の下田歌子誕生地

下田歌子顕彰碑

下田歌子勉学所

下田歌子像

植物学者三村学像

岩村偉人十傑とは佐藤一斎、下田歌子、三好学の三偉人に加えて加藤景廉(岩村城の築城者)、希菴玄密(戦国時代の僧侶)、岩村御前おつや(女城主)、橋本祐三郎(農村民生を担当した岩村藩士)、林述斎(江戸時代の儒学者、佐藤一斎の師、鳥居耀蔵の父)、浅見与一右衛門(衆院議員・事業家)、大島健一(陸軍中将、大東文化学院総長、第2次大戦開戦時のドイツ大使大島浩の実父)。

藤坂

初門

一の門

一の門付近の石垣

休憩所

畳橋

追手門・三重櫓

井戸

霧ケ井

八幡神社

八幡宮跡

霧ケ城神社

菱櫓・俄坂

そそり立つ六段壁。江戸時代後期に上部の石垣の崩落防止のために下部に石垣を増設した結果六段構造になりました。

長局埋門

本丸

昇竜井戸

歴代将士慰霊碑

歴史方位盤

埋門

崩落寸前の石垣

温故の井

「女城主」は岩村酒造の登録商標です。

岩村駅に戻りました。これから終着駅・明知駅に向かいます。

岩村城の遠山氏は分家の明知城遠山氏、苗木城遠山氏と合わせて「三遠山」と呼ばれます。

信長の五男は女城主おつやに育てられたましたが、岩村城は武田の武将秋山信友に攻められて落城、おつやは信友の妻となり、五男は武田の人質となって甲府で育てられました。

この五男はのちに織田方へ戻され、本能寺の変では信長嫡男信忠とともに討ち死にします。