『心』の上に『刃』を載せて生きて行く。

必死に生きてきた私の人生を

この文字が表している。

『夢』は、忍び続けた人生の末に訪れるかどうか。

---そうじゃないかねえ。

第四十ハ代横綱

大鵬幸喜

『心』の上に『刃』を載せて生きて行く。

必死に生きてきた私の人生を

この文字が表している。

『夢』は、忍び続けた人生の末に訪れるかどうか。

---そうじゃないかねえ。

第四十ハ代横綱

大鵬幸喜

核なき世界へ努力

被爆体験 証言に敬意

2024年10月12日 日本経済新聞朝刊「春秋」より

爆圧で叩きつけられた若者は腸が出て、すさまじいうめき声を上げた。なまじ生きのびた人は苦痛に自分の肉を引きちぎった。

「原爆は即死が一番いい」。長崎で被爆した作家の林京子さんがつづった「祭りの場」の、絶望の一節だ。2発の原爆は地上の地獄を生んだ。

もっとも終戦後は復興の名のもと、被爆者が陰に隠されることも多かった。そんな流れを大きく転換させたのが、1956年結成の日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)である。

「みじめなこの姿を見てください」。結成の舞台となった原水爆禁止世界大会で訴えた下半身不随の姿は、世界に衝撃を与えた。

以来68年。人類は自分たちの犠牲と苦難をまたと繰り返してはならぬーー。そう訴え続けてきた日本被団協にきのう、ノーベル平和賞が贈られることが決まった。「本当か」「信じられん」。驚きの声とともに被爆者たちの頬を流れ落ちた涙は、歓喜の一方で核軍縮が停滞する現状への苦悩をふくんでいるようにもみえた。

膝の痛みも歩くぶんには支障が無くなったので、6月2日以来の江東区民の田んぼの学校に行きました。

前回は「田んぼにカエルがいる」と区役所に苦情を言う人がいると投稿しました。

稲刈りが終わり、はざがけされていました。

田んぼの学校 年間予定 9/22 稲刈り、はざがけの下に「ハトとすずめが食べに来てます」と手書きされていた。

食べたっていいじゃないか ハト・すずめだもの

もう一度はざがけされた田んぼを見ると、ハトが1羽ビクビクしながら、お米を食べていた。

すずめを駆除してお米が不作になった話を知らないのかなぁ。

ハトは平和の象徴だよ

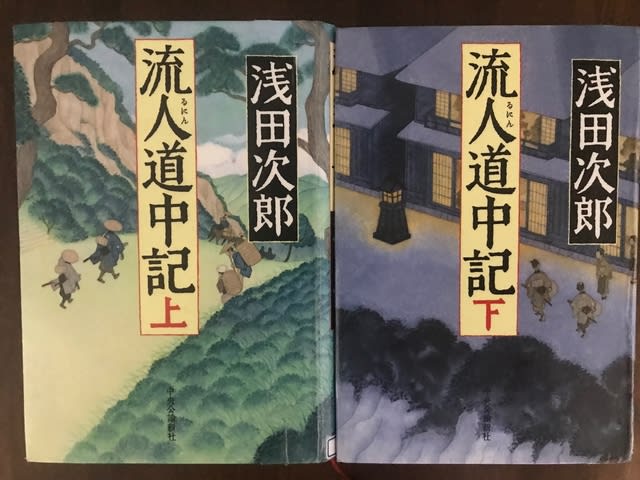

上巻の表紙 装画

「川中島合戦図屏風」

「真田幸隆像」「真田昌幸像」

下巻の表紙 装画

「大坂冬の陣図屏風」

「真田幸村像」 幸隆像に昌幸像も有ります。

上田城と砥石城に行きたくなりました。

あとがきより 一部抜粋

世の中は理不尽なことだらけである。その理不尽に対して、たいていは文句も言えず、黙り込んでしまう場合が多い。

人が生きていくにはたしかにがまんや辛抱は大切である。がまんや辛抱ができない人間は、結局、何事も為すことはできない。

だが、ときには、覚悟を決めて、何かに立ち向かわなければならないときもある。それは、自分の誇りを守るときだと私は思う。

「表裏比興の者」と言われながら、真田氏を一地方の土豪から大名に成長させた昌幸。それと対照的に「義の人」と言われる幸村。おのれの筋をつらぬいたという一点で、じつは似た者どうしの父子であるのかもしれない。

火坂雅志

【開催日時】8月12日(月曜日・振替休日)19時00分~20時00分

【開催場所】荒川・砂町水辺公園(葛西橋と清砂大橋の間)

都バス1日乗車券500円を使って、東大島駅前に行きました。

昨年より、少し打ち上げ場所の近くに場所取り

さあ飲もう

細君は、脂肪・糖質の吸収を抑えるお茶

来年も都バスを使って、ここにしよう

8/1 墨田区のお知らせより

7月3日、日本銀行において、日本銀行券の贈呈式が開催され、植田和男日本銀行総裁から、本区に新千円券(記番号「 A A000006 A A」)が贈呈されました。日本銀行では、新紙幣の肖像等に関係の深い地方公共団体等に対し、該当する新紙幣を贈呈しており、この度、新千円券の裏面に葛飾北斎「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」が採用されたことに伴い、北斎生誕の地である本区が若い記番号の新千円券の贈呈を受けました。

ほう、6番かいな、1〜5はどこなの?

「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」

8月10日 細君から、細君が染めたTシャツをもらいました

右上のカラーマットを使って染めるそうです。

(2回目は1回目と比べると色が抜けるようです。TシャツはSサイズで細君用 ペアルック)

坂の上の雲 司馬遼太郎著

あとがきより

・・・維新によって日本人ははじめて近代的な「国家」というものをもった。天皇はその日本的本質から変形されて、あたかもドイツの皇帝であるかのような法制上の性格をもたされた。たれもが「国民」になった。不馴れながら「国民」になった日本人たちは、日本史上の最初の体験者としてその新鮮さに昂揚した。このいたいたしいばかりの昂揚がわからなければ、この段階の歴史はわからない。

いまからおもえばじつにこっけいなことに米と絹のほかに主要産業のないこの百姓国家の連中が、ヨーロッパ先進国とおなじ海軍をもとうとしたことである。陸軍も同様である。人口五千ほどの村が一流のプロ野球団をもとうとするようなもので、財政のなりたつはずがない。

・・・

坂の上の雲は、重く読み進めるのに時間がかかった。

次は、浅田次郎の「流人道中記」 面白くてすぐに読めた。

流人道中記は、1860年の設定。

日露戦争は、1904年2月6日ー1905年9月5日

44年・45年の間のことである。

タケホープが生まれて60年以上であるが、その間に幕末・維新はそれ程の変化があったのである。

図書館で「流人道中記」とサライ「司馬遼太郎の名作を歩く」を借りた。

再び、「坂の上の雲」あとがきより

ある年の夏、かれがうまれた伊予松山のかつてのおなじコースを歩いた仲間であったことに気づき、ただ子規好きのあまりしらべてみる気になった。小説にかくつもりはなかった。調べるにつれて妙な気持ちになった。この古い城下町にうまれた秋山真之が、日露戦争のおこるにあたって勝利は不可能にちかいといわれたバルチック艦隊をほろぼすにいたる作戦をたて、それを実施した男であり、その兄の好古は、ただ生活費と授業料が一文もいらないというだけの理由で軍人の学校に入り、フランスから騎兵戦術を導入し、日本の騎兵をつくりあげ、とうてい勝ち目はないといわれたコサック騎兵集団とたたかい、かろうじて潰滅をまぬがれ、勝利の線上で戦いをもちこたえた。かれらは、天才というほどの者ではなく、前述したようにこの時代のごく平均的な一員としてこの時代人らしくふるまったにすぎない。この兄弟がいなければあるいは日本列島は朝鮮半島もふくめてロシア領になっていたかもしれないという大げさな想像はできぬことはないが、かれらがいなければいないで、この時代の他の平均的時代人がその席をうずめていたにちがいない。

ほー、そういうものであるかのぅ

墨田聖書教会に行きました。

映画「こんにちは母さん」のロケ地で行きたいと思っていたのですが、ここで映画が上映されるので行きました。

映画は、「医師 中村哲の仕事・働くということ」

中村哲 クリスチャン

1946年9月15日〜2019年12月4日

小説家の火野葦平(あしへい)は、母方の伯父である。

たぶん火野葦平の影響が、大きいのではないかと思う。

火野葦平の小説「糞尿譚」「麦と兵隊」を読みたくなりました。

日本経済新聞 6月14日夕刊より

あすへの話題

世の中が一方向に傾くとき 作家 小池真理子

医療機関以外の場所で、マスクをつけている人が格段に少なくなった。仲間うちでも、めったに新型コロナの話題は出ない。何が起こったのか、何が正しくて、何が間違っていたのか、判然としないままに時が流れた。すべてがうやむやになり、過去のものとして封印されてしまったようにも感じられる。

私は一度もコロナワクチンを接種していない。がん治療を続けていた夫が力尽きたのは、コロナパンデミックが起こる直前だったが、彼の身体に起こったことをつぶさに見てきたから、というのが接種を拒否した最大の理由である。夫は通常の抗がん剤ではなく、承認されたばかりの免疫細胞に直接働きかけ、自力でがんを縮小していく、という画期的な新薬である。

即座にすばらしい効果が表れたが、一方では思ってもみなかった多彩な副作用が出現し、止まらなくなった。生体に本来、備わっている優れた免疫機能を故意にいじることは恐ろしい、と何度か感じた。

今回のワクチンを本能的に遠ざけたのはそのためである。科学的根拠ではない、自分の直感に従ったまでだ。しかし、周囲の理解は全く得られなかった。親しい人々は真顔で呆れ、真剣に忠告してきた。到底、理解できないと言われた。変人扱いされた。

世界大戦が始まる時のように、いきなり世の中が全体主義に傾いてしまったように感じられた。強い恐怖を覚えた。

ファシズムは、私たちの日常の中からこそ芽生えると言われている。あの時期、私が感じ続けていたのも、まさにそれだった。

3月30日熱海からの帰りの日です。

両国駅で下車しました。

タケちゃんケガは大丈夫かな

わいがエメラルダスだす

ホタルナ

早咲きの桜

ソメイヨシノ

東京は前日の29日開花しました

隅田公園 墨田区側

さくらまつり 3月16日~4月7日 14日まで延長したようです

新日本フィルハーモニー交響楽団の無料コンサートに行きました。会場は、墨田区役所の1階です。

奏者は、5人です。

最前列に座りました。

オブジェの上の方

折り鶴を使って、ボランティアさんが作成したそうです。

1時間の平和コンサートが終了しました。

墨田区平和福祉都市づくり宣言

墨田区28万人の平和メッセージ「平和のオブジェ」

モチーフとして使用したパリ7区

エッフェル塔 セーヌ川 オルセー美術館

今までの平和のオブジェ

第33回令和6年3月 Lapaix〜平和〜

映画「こんにちは、母さん」

舞台は墨田区向島!

母さん(吉永小百合)が営む足袋屋のモデルとなった「向島めうがや(みょうがや)」

朝@猿江恩賜公園

東京都心 積雪1センチ

東京都心で3月に積雪を観測するのは約4年ぶり

シュガーアップル🍎

映画「あの日のオルガン」会場:曳舟文化センター

53人の子どもの笑顔を守る。

それがわたしたちの使命だった。

子どもたちを守るために、保育園ごと疎開させる。

知られざるヒロインたちの実話

曳文家は、ホワイトデー?の巻

3月4日

走った距離:13km

平均ペース:5分45秒/km

気温14℃ 花粉がたくさん飛んでいた。

朝@猿江恩賜公園

広島の能率技師さんのブログからです。

人類が起こしてきた「革命」

認知革命

農業革命 人類は穀物、小麦の奴隷になった

科学革命

サピエンス(賢い・知恵のある)の創り出したフィクション(虚構)だとハラリ博士は言います。

会社、貨幣、男と女、文明や文化、資本主義・・・

そして、言います。

サピエンスは、本当に幸せになったのか?

まんがでわかる「サピエンス全史」の読み方

宝島文庫 900円+税

タケホープは、宝焼酎が飲めるだけで幸せだ。

今日の日経新聞の「春秋」から

作家の吉田健一の最上の酔い方

「犬が寒風をよけて日なたぼっこをしている」ようだという

私の履歴書は、登山家の今井通子さん

都会に閉じこもらず、山に行こう。自分の力に合わせ、山がほほ笑んでくれたと思えるように。

私の登山人生のテーマは、これを伝えることにつきるように思う。

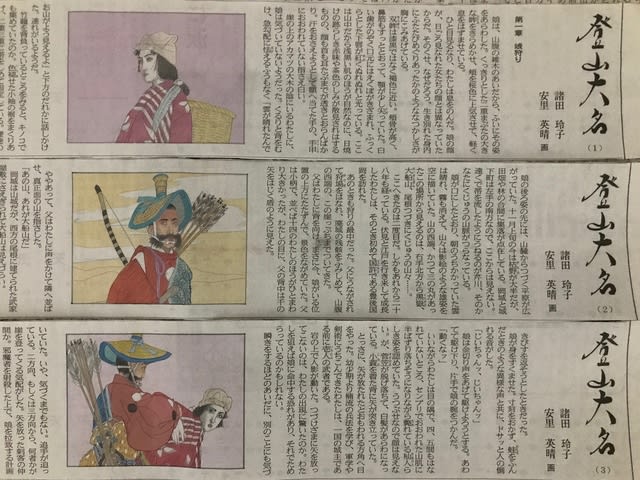

連載小説は、諸田玲子さんの「登山大名」

主人公は江戸時代初期に豊後国(現在の大分県)岡藩の第3代藩主を務めた中川久清です。くじゅう連山の大船山(たいせんざん)に度々登り、「入山公」と呼ばれました。幕府への反骨を胸に、大胆な藩政改革に取り組んだ地方大名の知られざる生涯に迫ります。

岡城址は、2021年に行きました。くじゅう連山は、若かった頃に登りました。日経朝刊の連載小説を読むのは、浅田次郎氏の2013年「黒書院の六兵衛」以来です。

2019年伊集院静さんの「ミチクサ先生」も読んでいました