前回に続いて天部の仏像を紹介します。

優しいものから、美女や野獣まであります。

阿修羅

阿修羅は古代インドの魔神アスラが起源で、戦闘を繰り返し、負け続ける宿命を背負っていました。

しかし仏教に帰依した後、鬼、龍、鳥などの守護神からなる天龍八部衆に加えられた。

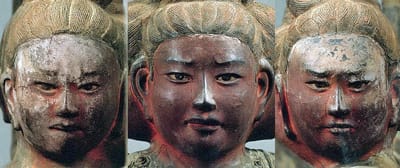

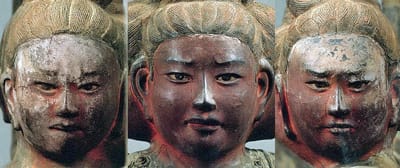

< 阿修羅:興福寺、奈良、奈良時代8世紀、漆造(張り子状)、高150cm、国宝 >

この阿修羅像には、闘争の世界に生きる憤怒の形相はなく、あどけない少年の風情がある。

正面の顔は凛々しさの中に憂いを含み、左右の顔にはやや怒りと苦渋の表情が見られる。

渡来文化の受容から、微妙な心理の動きを表現するに至った。

この時代、日本は巨大な平城宮に遷都し、仏教による鎮護国家を目指し、20年後には東大寺大仏建立を行った。

この時代の息吹の中で、遣唐使による唐文化の刺激を受けながら、日本の仏教美術が開花開花した。

< 阿修羅:三十三間堂、京都、鎌倉時代13世紀、木造 >

この阿修羅の形相は、守護神としての威嚇か、修羅道に生きる憤怒か?

同じ阿修羅像でも、これだけ解釈が異なっている。

実は、これを制作したのは運慶の長男が率いる慶派仏師らしい。

< カルラ王とバス仙人:三十三間堂 >

この二体は上記の阿修羅と一緒に堂内に並んでいる。

左像は古代インドの聖鳥ガルーダに由来し、天龍八部衆の一つです。

右像は老境を動きのある徹底したリアリズムで表現しています。

これら二十八体の像は、それぞれに個性を極め、全体として仏教世界を表現しています。

これらには武家統治の始まりを告げる、新しい写実性と力強さがみなぎっています。

< 千体千手観音と最前列の二十八部衆:三十三間堂 >

金箔が貼られた千体の千手観音が並ぶ姿は圧巻です。

この観音の各像は、頭上に十一の顔、両脇に四十の手を持ち、顔も少しずつ異なります。

創建当時、贅を尽くした堂にはあらゆる仏像と財宝が集められ、正に極楽だった。

吉祥天

< 吉祥天:浄瑠璃寺、京都、鎌倉時代13世紀、木造、高90cm、重文 >

代表的な仏像である如来や菩薩には男女の区別が明確ではないのですが、天部には幾多の美女がいます。

吉祥天はその一つで、古代インドの女神ラクシュミーに由来し、幸福と繁栄を意味していた。

帝釈天

< 帝釈天騎象像:東寺、京都、平安時代、9世紀、座高1.1m、木造、国宝 >

帝釈天は古代インドのインドラに由来するのですが、戦闘神であるインドラは最重要な神でした。

その意味で、釈迦を守護するには最適な神と見なされたのでしょう。

優しいものから、美女や野獣まであります。

阿修羅

阿修羅は古代インドの魔神アスラが起源で、戦闘を繰り返し、負け続ける宿命を背負っていました。

しかし仏教に帰依した後、鬼、龍、鳥などの守護神からなる天龍八部衆に加えられた。

< 阿修羅:興福寺、奈良、奈良時代8世紀、漆造(張り子状)、高150cm、国宝 >

この阿修羅像には、闘争の世界に生きる憤怒の形相はなく、あどけない少年の風情がある。

正面の顔は凛々しさの中に憂いを含み、左右の顔にはやや怒りと苦渋の表情が見られる。

渡来文化の受容から、微妙な心理の動きを表現するに至った。

この時代、日本は巨大な平城宮に遷都し、仏教による鎮護国家を目指し、20年後には東大寺大仏建立を行った。

この時代の息吹の中で、遣唐使による唐文化の刺激を受けながら、日本の仏教美術が開花開花した。

< 阿修羅:三十三間堂、京都、鎌倉時代13世紀、木造 >

この阿修羅の形相は、守護神としての威嚇か、修羅道に生きる憤怒か?

同じ阿修羅像でも、これだけ解釈が異なっている。

実は、これを制作したのは運慶の長男が率いる慶派仏師らしい。

< カルラ王とバス仙人:三十三間堂 >

この二体は上記の阿修羅と一緒に堂内に並んでいる。

左像は古代インドの聖鳥ガルーダに由来し、天龍八部衆の一つです。

右像は老境を動きのある徹底したリアリズムで表現しています。

これら二十八体の像は、それぞれに個性を極め、全体として仏教世界を表現しています。

これらには武家統治の始まりを告げる、新しい写実性と力強さがみなぎっています。

< 千体千手観音と最前列の二十八部衆:三十三間堂 >

金箔が貼られた千体の千手観音が並ぶ姿は圧巻です。

この観音の各像は、頭上に十一の顔、両脇に四十の手を持ち、顔も少しずつ異なります。

創建当時、贅を尽くした堂にはあらゆる仏像と財宝が集められ、正に極楽だった。

吉祥天

< 吉祥天:浄瑠璃寺、京都、鎌倉時代13世紀、木造、高90cm、重文 >

代表的な仏像である如来や菩薩には男女の区別が明確ではないのですが、天部には幾多の美女がいます。

吉祥天はその一つで、古代インドの女神ラクシュミーに由来し、幸福と繁栄を意味していた。

帝釈天

< 帝釈天騎象像:東寺、京都、平安時代、9世紀、座高1.1m、木造、国宝 >

帝釈天は古代インドのインドラに由来するのですが、戦闘神であるインドラは最重要な神でした。

その意味で、釈迦を守護するには最適な神と見なされたのでしょう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます