天台座主の登竜門といわれる戸津説法が去る8月21日から25日までの日程で、滋賀県大津市下阪本の東南寺で営まれました。天台宗の一僧侶として私も、総本山比叡山延暦寺一山求法寺の御住職武覚超師の「戸津説法と『法華経』の略史」という演題を聴聞するご縁に恵まれました。

宗内外の高僧や国内外の参拝者の約100名の方々を前にして、武覚超師は法華経が「忘己利他」(もうこりた)の実践であることを説かれたばかりでなく、法華経が聖徳太子以来の日本仏教の中心であった歴史を、かいつまんで説明をされました。

武覚超師が話された中で、とくに皆さんに知っていただきたいと思ったのは「『法華経』とその略史」です。その部分の資料を抜粋して紹介いたします。

「『法華経』とその略史」

法華三部経は『無量義経』1巻(開経)、『妙法蓮華経』8巻、観普賢菩薩行法経1巻(結経)からなります。古代インドのマガダ国首都王舎城の東北の霊鷲山(りょうじゅせん)での釈尊の晩年の説法をまとめたものです。

中央アジア亀茲国(きじこく・くちゃ)出身の鳩摩羅什(くまらじゅう)により、長安に於いて西暦406年にサンスクリット語(梵語)から漢文へ翻訳されました。

隋代の天台智者大師智顗(ちぎ・538~597)の大蘇山及び天台山華頂峰(かちょうほう)での修行と悟りにより、『法華経』を所依(しょえ)とする天台宗の教えと舌戦が確立された。

日本においては飛鳥時代に聖徳太子(574~622) が『法華義疏』(ほっけぎしょ)をを著した。さらに日本最初の『憲法十七条』を制定し、『法華経』の精神で国を治めた。

奈良時代には護国の経典として『法華経』が尊ばれ、聖武天皇(701~756)の勅願により全国各地には法華滅罪(ほっけめつざい)の寺として国分尼寺(こくぶんにじ)が建てられた。

伝教大師最澄(766~822)は、遣唐還学生(けんとうげんがくしょう)として大唐国に渡り、天台山・台州(臨海市)・越州(紹興市)などを巡礼、求法して、七祖道邃(どうずい)・行満(ぎょうまん)の両座主より天台の教えと大乗戒、さらに順暁阿闍梨(じゅんぎょうあじゃり)より真言密教を比叡山に伝、仏の悟りを目指す「法華一乗」と「真言一乗」の教えを基調とする日本天台宗が開かれた。

伝教大師の一乗仏教の確立により、天台宗は総合仏教として発展し、鎌倉時代には比叡山から法然上人(1133~1212)・親鸞聖人(1173~1292)・栄西禅師(1141~1215)・道元禅師(1200~1253)・日蓮上人(1222~1282)などの各宗派の祖師方を輩出し、日本仏教の母山と称された。

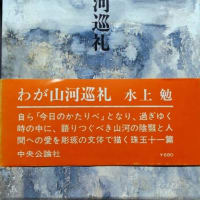

『法華経』は出家・在家を問わず、現在に至るまで幅広く信仰され実践され、日本文化の精神的支柱となっている。例えば、古くは『日本霊異記(りょういき)』や『源氏物語』、後白河法皇勅撰の『梁塵秘抄(りょうじんひしょう)』など、また、写経や絵画などの美術品によっても明らかである。近年では宮沢賢治の「ねがわくば妙法如来正遍知 大師の旨成らしめたまへ」(根本中堂前石碑)の詩文のように、『法華経』によって真の生き方に目覚め、生涯の支えとされたことなど、『法華経』の影響力は計り知れない。

この文章を読むと。『法華経』はどういった経過で生まれ、どのようにして日本に伝えられ広まったかを理解することがでると思います。そのことを念頭に置くことで『法華経』はより身近なお経になるのではないでしょうか。

合掌

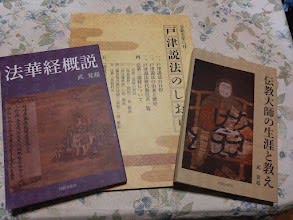

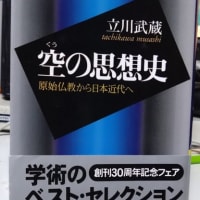

戸津説法の資料と武覚超師の著書

良源さんと弟子の覚運さんのことを調べていまして、

「武 覚超」さんのことを知り、武さんが監修された「元三大師」の漫画を友人からいただいたことを思い出しました。現在、天台宗のお寺へ通っていますが、天台宗の歴史を学びたいと思っています。

叡山学院は通えませんけれど、聴講生で福岡からとなりますが通ってみようかな、と思っています。

そうして、ブログへ辿りつきました。

武さんの著書は、絶版になっていますけれど。

購入できるものは購入しようと思います。

いろいろと学ぶことができました。

ありがとうございます。