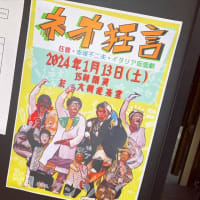

ドキュメンタリー映画。ギリギリ最終日に見ました。

前に同じ監督の「ローマ環状線、めぐりゆく人生たち」をさっと見たことがあるけど

そっちもまた改めてもっとじっくり見たい気がしてきました。

メッセージを特に押し出すことも、わかりやすい物語もほとんどないので、

ドキュメンタリー映画見慣れてない人にはつかみどころのない映画かもしれません。

イタリア領最南端の島ランペドゥーサ島は、島民5500人規模の小さな島ですが、

年間5万人もの難民が上陸し、難民移民の玄関口、難民危機の最前線と呼ばれ

アフリカや中東からの難民の多くがここを目指すという島。

地図を見るとわかるけど、北アフリカから最も近いヨーロッパ領なのです。

密航船の海難事故も多く、地中海を超えて過酷な条件の船の中で

命を落とす難民も少なくありません。

島には難民救助のための設備が整っていて、無線や救援挺やヘリコプターがあり、

訓練された救援部隊もあるようで、映画ではその様子が映し出されます。

脱水で意識もなく息も絶え絶えな人たち、袋に包まれた遺体たち、

救助後に、力尽きて呆然としている人たち。

島にたった一人の医師は、ひとりひとりを救おうと頑張っているけど

毎回の検死や、この現実に慣れることなどできないと言います。

そしてそういう難民についての映像の合間に、

それとは全く無関係に見える島の普通の人のいつもの日常生活が挟み込まれます。

透明度の高さで有名で、世界有数の絶景にもあげられているこの島の海とも、

押し寄せる難民たちの世界とも別の、ごく普通の人たちの生活。

丁寧にベッドメイクをする女性、イカの煮込み料理の下ごしらえ、

ウニを獲る仕事のダイバー、ラジオにリクエストの電話をするおばあさんなど。

松の木を削り出した自作のパチンコで、

的や鳥を狙うのが好きな12歳の少年についてはもっとじっくりと、

片目の弱視が見付かって治療したり、

漁師の父や、優しい祖母や、友達との日々などをカメラは追います。

でもそれも、平穏な日常のスケッチで、

それぞれ特に大きな物語の起伏はなくドラマチックな感じではないんだけど、

そうやって難民の世界と、それに関係なく続く他の日常とを

交互に映し出す手法が、より現実をうまく描いているように思います。

難民受け入れ最前線の緊迫のリアルも、無関係に見える島民の日常のリアルも、

どっちの世界も同じ島のできごとで、両方淡々とあるのが現実なんだなぁと。

欲を言うと、これだけの数の難民が上陸する島で、

地元の普通の人々の生活とのちょっとした影響や関わりの部分も

なにかあればよかったかなぁとも思うけど。

上陸後に難民たちはすぐにどこか別のところに送られるのかなぁ?

難民たちが集まられている場所で夜にサッカーをするシーンがあるけど、

救助直後は、不法入国者なわけだから、施設の外には自由に出歩けないのだろう。

それで、島民との接触はほとんどないのかもしれませんね。

この監督のインタビュー記事を以前ネットで読んだので抜粋。

「難民の“地獄”と、交わらない島の生活 巨匠ロージ監督×島村菜津が語る」

”映画というのは、世界的言語ですから、垣根のなさは深く心がけています。”

”いわゆるお国自慢の“イタリア人気質”もいいところばかりではないし、他者とのほどよい距離感という点でニューヨークが一番かな。オバマ前大統領は「壁をつくる国家は孤立するだけだ」と言っています。人と人の間に壁をつくる人も、自らを牢獄に閉じ込めるだけです。歴史を振り返れば、壁は常に壊されてきた。だから最近の米国の風潮は非常に残念ですね。”

”若い頃、仕事で東京に約1カ月滞在しましたが、この社会についてよくわからないことがある。だから学生に教わりながら考えてみたいんです。”

ぜひ、この人に今の日本も見て撮って描いてほしいと思いました。

・・・あと、映画に全く関係ないし、すごくどうでもいいことですが

12歳の子供がスパゲティを盛大にずるずるすするシーンが気になって気になって。

日本人がそばをすするのと変わらないくらい、ずずずーっとすするんです。

イタリア人も音立ててすする人いるのか?子供だからなのか?

ちなみにお父さんとおばあさんは、音立ててすすってはいなかった。笑

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます