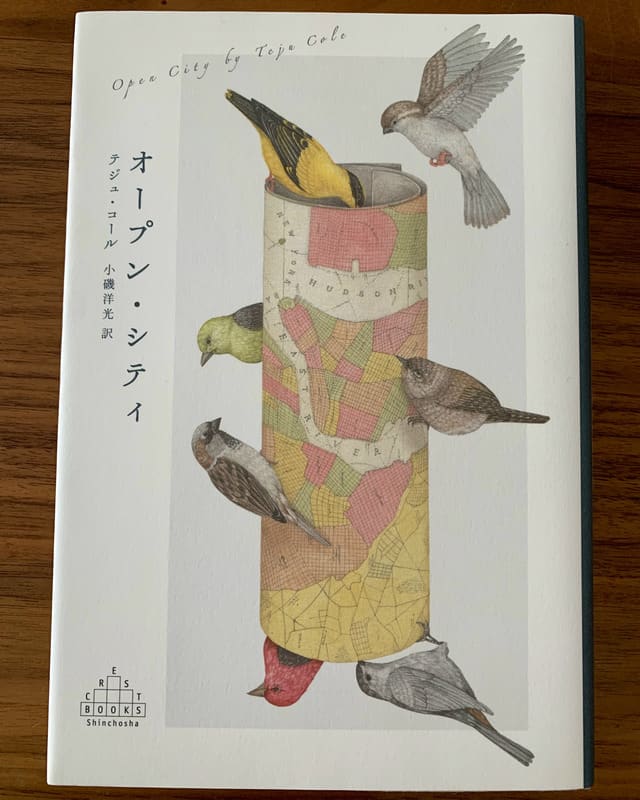

ナイジェリア系作家の本というだけで買った本。いや表紙にもやられた、好きな感じ。

移民に関する小説が気になって、特にアメリカの、アジアやアフリカ系の移民の話は読みたくなる。

エイミ・タン、ジュンパ・ラヒリ。数年前に読んだジュリー・オオツカの「屋根裏の仏さま」は、

アメリカの日系人の話だけどものすごく強い印象を残した。

それに比べると、欧米系の移民の話は、なんだか少し遠い物語のように思う。

そしてラテン系の移民の話は、また違う。

ジュノ・ディアスの「こうしてお前は彼女にフラれる」はわたしには未知な感じが面白く、

わかっているのについつい浮気してしまうどうしようもないダメ男の切なさがよかったけど。

この本の作家はナイジェリア系だけどアメリカ生まれ。ナイジェリアに戻って子供時代を過ごした後

高校以降はアメリカで、医学部中退のあと、美術史を学んだ。

この本の主人公「私」は精神科医で、マンハッタンを散歩しながら何かを見たり誰かに会ったり

何かを思い出したりして思索する。

詩的な思索の本かと思って読み始めたけど、詩的というより知的だった。でも思索は広く深い。

>ー教授は片方の手でそれを表現したー一行か二行の言葉があればすべてをつかまえることができる。詩が何を語り何を意味するのかすっかりわかる。釣針のあとに全体が現れる。陽が和らぎし夏の季節に、我は羊飼いのごとく外套を纏う。何だかわかるかね?もう誰も暗記してないだろ。(略)それはそれとして最初に記憶の価値を教えてくれたのはチャドウィックだ。記憶を精神の音楽だとする考え方も教わった、

これは日系人の恩師サイトウ教授の言葉の部分。すぐれたバイオリニストはバッハやベートーヴェンのソナタをそらで弾ける、詩も同じだという。それをケンブリッジにいた頃にチャドウィックに教わったと。わー、チャドウィックか!歴史がすぐそばにある。

世界と移民についての思索が多い。

ある鬱病の女性患者の話。彼女は17世紀アメリカ北東部の先住民と

ヨーロッパからの移住者との接触に関する広範な研究をしていて

>それを彼女は豪雨の日に川の向こう岸を眺めている感じだと表現したことがあった。彼女は対岸で起きていることが自分と関係あるのか、いやむしろそこで何が起きているのかわからなかった。(略)彼女と話してはっきりしたこともあった。白人の移住者のせいでアメリカ先住民が耐えねばならなかった恐怖、彼女によればアメリカ先住民をいつまでも苦しめた恐怖に、彼女は内奥まで侵されていたのだ。

また、カーネギーホールでのサイモン・ラトル指揮のマーラーのコンサートで

>こうしたコンサートではほぼいつものことだが、そこにいる全員が白人だった。私はそんなことについ気がついてしまう。毎回気づいては、やり過ごそうとする。そのとき、気持ちに折り合いをつける一瞬の複雑な心の動きもある。すなわち、それに気づいた自分をたしなめ、世界は今なお隔てられていることを知って悲しみ、夜のどこかでふとこうしたことが頭に浮かぶと思うと嫌になるのだ。

白人の同質性に紛れ込んでしまう自分に驚きながら、でもマーラーの音楽は白くも黒くもなく人間的かどうかも疑わしいと考える。

同様に映画館に行くと、映画についての批評というより、

観客が白髪の白人ばかりの時と、多くが若い黒人絵あった時のことや、

その映画を見ているうちに思い出したある集の記憶などについて語っていくし

映画の後に地下鉄に乗るときに祖母のことを思い出したり、考えはとめどなく彷徨う。

ブリュッセルでたまたま知り合った男性との会話で、

政治哲学の議論中マルコムX化かマーティン・ルーサー・キングのどちらかを選べと言われ

自分一人だけマルコムXを選んだというその友人の言葉(作家の考えというわけではない)

>マルコムXを選んだのは同じムスリムだからだねって言うんだ。ああ、そうとも、僕はムスリムだよ。でも彼を選んだ理由はそれじゃない。哲学的に彼と同意見だったからで、マーティン・ルーサー・キングに賛成できなかったからだよ。マルコムXは、差異それ自体に価値があり、その価値を促進することが戦いだって理解してた。マーティン・ルーサー・キングは誰からも敬われてて。彼は誰もが手を取り合うことを夢見てる。でもそれは片頬を打たれたら反対の頬を差し出せってことだよ、僕には意味がわからない。

ブリュっセルで詩人ポール・クローデルのブロンズの像を見ながら

>第二次大戦時にナチスの協力者やマーシャル・ペタンを支援したことで人々の非難を浴びたが、左翼的不可知論者のW.H.オーデンはクローデルのことを情け深くもこう記している。「時間がポール・クローデルを赦すだろう、優れた筆に免じて赦すだろう」と。私は激しい雨と風の中で問うた。本当にそれほど単純な話なのだろうか。時間とは、筆が優れていれば倫理的に生きたことにしてしまうほど、過去に固執せず恩赦を与える心の広いものなのだろうか。しかし私は街じゅうの無数の銅像や碑が讃える悪者は、クローデルに限らないのだ、と思い知らずにはいられなかった。そこは碑の街であり、ブリュッセルの至る所で石や鉄に偉業が刻まれていた。それらは不愉快な問いへの有無を言わせぬ回答なのだ。

アパートから見える部屋で壁に向かって祈る女性を見ながら紅茶を飲み

>人はそれぞれだ、と私は考えた。人のありようはみんな違う。しかし私もまた祈った。もしも彼女のように私がユダヤ教徒であれば、壁に頭を向けていただろう。祈りは何かを保証するものではないし、生に望むものを得る術でもない、とずっと思っていた。それは単なる存在のための実践だ。それだけだ。今を生きるためのセラピーであり、心の願いに名を与えるセラピーだ。すでに形のある存在のための実践だ。すでに形のある願いにも、未だ形になっていない願いにも。

いくつか引用したものの、なんか、引用してもその前後に絶え間なく思索は続き、

いろんなものが絡み合いながら進んでいくので、ここだけでは多分よくわからないと思うけど、

あちこちに考えが伸び、彷徨うのに、頑張ってついていく感じの読書でした。

自分も普段ものを考えるときは確かにこんなふうに揺蕩いながら、

難しいことだと立ち止まりながら、延々と考えは続いていくなぁとは思うけど

知識と教養の差が大きいので文学にはならないですね。笑

移民に関する小説が気になって、特にアメリカの、アジアやアフリカ系の移民の話は読みたくなる。

エイミ・タン、ジュンパ・ラヒリ。数年前に読んだジュリー・オオツカの「屋根裏の仏さま」は、

アメリカの日系人の話だけどものすごく強い印象を残した。

それに比べると、欧米系の移民の話は、なんだか少し遠い物語のように思う。

そしてラテン系の移民の話は、また違う。

ジュノ・ディアスの「こうしてお前は彼女にフラれる」はわたしには未知な感じが面白く、

わかっているのについつい浮気してしまうどうしようもないダメ男の切なさがよかったけど。

この本の作家はナイジェリア系だけどアメリカ生まれ。ナイジェリアに戻って子供時代を過ごした後

高校以降はアメリカで、医学部中退のあと、美術史を学んだ。

この本の主人公「私」は精神科医で、マンハッタンを散歩しながら何かを見たり誰かに会ったり

何かを思い出したりして思索する。

詩的な思索の本かと思って読み始めたけど、詩的というより知的だった。でも思索は広く深い。

>ー教授は片方の手でそれを表現したー一行か二行の言葉があればすべてをつかまえることができる。詩が何を語り何を意味するのかすっかりわかる。釣針のあとに全体が現れる。陽が和らぎし夏の季節に、我は羊飼いのごとく外套を纏う。何だかわかるかね?もう誰も暗記してないだろ。(略)それはそれとして最初に記憶の価値を教えてくれたのはチャドウィックだ。記憶を精神の音楽だとする考え方も教わった、

これは日系人の恩師サイトウ教授の言葉の部分。すぐれたバイオリニストはバッハやベートーヴェンのソナタをそらで弾ける、詩も同じだという。それをケンブリッジにいた頃にチャドウィックに教わったと。わー、チャドウィックか!歴史がすぐそばにある。

世界と移民についての思索が多い。

ある鬱病の女性患者の話。彼女は17世紀アメリカ北東部の先住民と

ヨーロッパからの移住者との接触に関する広範な研究をしていて

>それを彼女は豪雨の日に川の向こう岸を眺めている感じだと表現したことがあった。彼女は対岸で起きていることが自分と関係あるのか、いやむしろそこで何が起きているのかわからなかった。(略)彼女と話してはっきりしたこともあった。白人の移住者のせいでアメリカ先住民が耐えねばならなかった恐怖、彼女によればアメリカ先住民をいつまでも苦しめた恐怖に、彼女は内奥まで侵されていたのだ。

また、カーネギーホールでのサイモン・ラトル指揮のマーラーのコンサートで

>こうしたコンサートではほぼいつものことだが、そこにいる全員が白人だった。私はそんなことについ気がついてしまう。毎回気づいては、やり過ごそうとする。そのとき、気持ちに折り合いをつける一瞬の複雑な心の動きもある。すなわち、それに気づいた自分をたしなめ、世界は今なお隔てられていることを知って悲しみ、夜のどこかでふとこうしたことが頭に浮かぶと思うと嫌になるのだ。

白人の同質性に紛れ込んでしまう自分に驚きながら、でもマーラーの音楽は白くも黒くもなく人間的かどうかも疑わしいと考える。

同様に映画館に行くと、映画についての批評というより、

観客が白髪の白人ばかりの時と、多くが若い黒人絵あった時のことや、

その映画を見ているうちに思い出したある集の記憶などについて語っていくし

映画の後に地下鉄に乗るときに祖母のことを思い出したり、考えはとめどなく彷徨う。

ブリュッセルでたまたま知り合った男性との会話で、

政治哲学の議論中マルコムX化かマーティン・ルーサー・キングのどちらかを選べと言われ

自分一人だけマルコムXを選んだというその友人の言葉(作家の考えというわけではない)

>マルコムXを選んだのは同じムスリムだからだねって言うんだ。ああ、そうとも、僕はムスリムだよ。でも彼を選んだ理由はそれじゃない。哲学的に彼と同意見だったからで、マーティン・ルーサー・キングに賛成できなかったからだよ。マルコムXは、差異それ自体に価値があり、その価値を促進することが戦いだって理解してた。マーティン・ルーサー・キングは誰からも敬われてて。彼は誰もが手を取り合うことを夢見てる。でもそれは片頬を打たれたら反対の頬を差し出せってことだよ、僕には意味がわからない。

ブリュっセルで詩人ポール・クローデルのブロンズの像を見ながら

>第二次大戦時にナチスの協力者やマーシャル・ペタンを支援したことで人々の非難を浴びたが、左翼的不可知論者のW.H.オーデンはクローデルのことを情け深くもこう記している。「時間がポール・クローデルを赦すだろう、優れた筆に免じて赦すだろう」と。私は激しい雨と風の中で問うた。本当にそれほど単純な話なのだろうか。時間とは、筆が優れていれば倫理的に生きたことにしてしまうほど、過去に固執せず恩赦を与える心の広いものなのだろうか。しかし私は街じゅうの無数の銅像や碑が讃える悪者は、クローデルに限らないのだ、と思い知らずにはいられなかった。そこは碑の街であり、ブリュッセルの至る所で石や鉄に偉業が刻まれていた。それらは不愉快な問いへの有無を言わせぬ回答なのだ。

アパートから見える部屋で壁に向かって祈る女性を見ながら紅茶を飲み

>人はそれぞれだ、と私は考えた。人のありようはみんな違う。しかし私もまた祈った。もしも彼女のように私がユダヤ教徒であれば、壁に頭を向けていただろう。祈りは何かを保証するものではないし、生に望むものを得る術でもない、とずっと思っていた。それは単なる存在のための実践だ。それだけだ。今を生きるためのセラピーであり、心の願いに名を与えるセラピーだ。すでに形のある存在のための実践だ。すでに形のある願いにも、未だ形になっていない願いにも。

いくつか引用したものの、なんか、引用してもその前後に絶え間なく思索は続き、

いろんなものが絡み合いながら進んでいくので、ここだけでは多分よくわからないと思うけど、

あちこちに考えが伸び、彷徨うのに、頑張ってついていく感じの読書でした。

自分も普段ものを考えるときは確かにこんなふうに揺蕩いながら、

難しいことだと立ち止まりながら、延々と考えは続いていくなぁとは思うけど

知識と教養の差が大きいので文学にはならないですね。笑