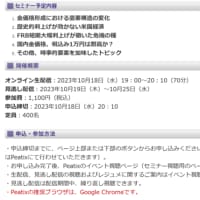

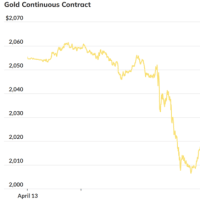

昨日も書いたが、週末土曜日は大阪でのセミナーだった。始まる前に時間があったので心斎橋筋にある大手地金商系列の店の前まで行った。入り口には「4時間待ち」という札?を表示していた。主に使わなくなった宝飾品やその他金製品の買い取り、金地金や投資用金貨の換金売りへの対応に要する順番待ち時間を指す。開店前から既に行列ができているらしい。整理券が用意されており、受付順に配られるようでその順に対応するので必ずしもその場で4時間並ぶわけではない。週初に比べ価格が下がっていた週末土曜日でもこの規模なので、窓口担当者は受け付けを締め切ってからも夜遅くまで処理に追われているとのこと。

インドや中東と違い日本や米、欧はジュエリーは身を飾るものであって(おおむね)投資用として将来の換金売りを目的に購入はされていない。したがって換金する窓口もなかった。それが価格の上昇から3年ほど前から貴金属の買い取りをするところが増え、いまや買い取りインフラは整備されている。その存在も知られるようになっていた。そこに今回の価格の急騰。テレビのモーニング・ショウなど一般メディアでも取り上げられる機会が増え、多くが知る所となりブームになっているわけだ。流れが始まると、我も我もという一方通行的な行動が見られるという特性も日本にはある。

地金や投資用金貨という純粋に投資用のものの売却には、来年1月以降は、売却換金に際して、買取店側が所轄の税務署に200万円を超えるものは何処の誰からどれだけ買い取ったという「支払い調書」を提出することが義務付けられていることもありそうだ。有価証券の世界では当たり前のことが、貴金属ではいわゆる“網掛け”はされていなかった。

以前であれば、こうした大衆の売りは金価格の頭を抑えた。もちろん世界的な規模での話だが。実際に金市場でも2009年の上半期頃までは、そうした傾向が見て取れた。ただし、米・欧を中心とした金融危機の流れや新興国の急成長に伴った需要の高まりの中で市場の厚みが増すに従い、難なく吸収されるようになった。金市場の供給サイドつまり「売り方」として君臨してきた「公的売却(ユーロ圏を中心とした中央銀行の保有金売却)」が09年以降に激減し、いまやほとんどゼロになるにしたがい、むしろこうした売りものがあるからこそ需給バランスが保たれているという捉え方ができるようになったというわけだ。

日本で買い取られた宝飾品や金製品は、例えば、スイスの精錬所に送られ含まれる金は地金に再鋳造され、ロンドンに送られ、金ETFに形を変えヘッジファンドに買い取られていった。そのヘッジファンドには超がつく富裕層が資金を投じている。街ゆく市民が手放した金製品は、金地金に再生され幾つかの経路をへて富裕層のもとに流れて来た。

固定資産税ならぬ金資産税