注目のイエレン議長の講演は、先週図ったように続いた数名の連銀総裁の支持発言で高まった上半期中の追加利上げ観測を沈静化させることになった。

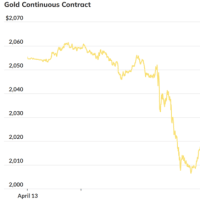

2月下旬以降ここまで発表されてきた米国関連の指標には明るいものが増えていた。したがって先々週のFOMC(連邦公開市場委員会)が年内の利上げ見通しをこれまでの4回から2回に下方修正し、金利見通しも大きく引き下げたことには意外感があったのは否めなかった。だからこそ金価格も再び年初来高値を更新し1280ドル台まで買い進められた経緯がある。

そこに先週、フィラデルフィア連銀のハーカー総裁、アトランタ連銀のロックハート総裁やセントルイス連銀のブラード総裁などが近い将来の追加利上げの可能性に言及したことは、むしろ米国の景気拡大に自信を示すものとして最近の指標改善に馴染む(整合性がある)ものとして受け入れられようとしていた。

そこに一石を投じたのが、今回のイエレン議長の発言。内側の改善は認めるものの、中国、原油を巡る流動的な状況の不透明性をリスクとして挙げ、その米国への影響を考えるならば、利上げには慎重なスタンスが求められるとした。リスクの在り処(ありか)として、外の状況も注視していると。これはFOMC後の記者会見と同じ主張。発言通り今もこの方針を堅持しているということならば、今週末の雇用統計が相応の結果を残したとしても、直ぐに利上げには向かわないというメッセージということだろう。ならば、金市場も底堅い動きが続くと思われる。

議長が指摘するまでもなく、落ち着いてはいるものの原油価格の低迷長期化は、産油国の緊縮財政の結果が、国家ファンドの資金回収にともなう金融の不安定化と当事国の社会不安、さらに石油産業のファイナンスに関連した金融リスクの高まりや雇用の削減など、この先も波乱が避けられないとみられる。

金市場は1200~1250ドルのレンジを固める動きか。もともと2009年7月以降に回復期入りしている米国景気だが、いつ陰りが来てもおかしくない時間帯に入っていることから、内外の条件が整わないと利上げは難しいと思われる。