A.江戸の洋風画派

西洋の絵画が、東洋や世界の伝統的絵画とどこが違うかといえば、遠近法と陰影法、つまり二次元の平面に三次元の立体を感じさせる技法にあるといえる。でも西洋でも初めからそういう技法があったわけではなく、中世までは東洋の絵画と似たり寄ったりの技法で描いていた。遠近法も陰影法もそれが明確に絵画の中に定着したのは、近代の視線、つまり画家の視点が定まり、そこからの空間認識に奥行きと光を意識して比例的秩序を持ち込んでからだった、と考えられる。ルネサンス以降の近代西洋絵画は、これを前提にリアルな表現を追求した。日本は、16世紀後半に西洋と接触を始め、天正遣欧使節がローマで法皇に謁見した1585年(天正13年)は秀吉が関白になった年だったが、美術史的にはルネサンスが終りマニエリスムからバロックへ向かう時代と重なる。日本の少年使節はエル・グレコがいたトレドやティントレットのいたヴェネチアを訪れている。盛期のルネサンス絵画を日本人も目にしていたと思われる。

しかし、その頃から日本はキリシタンの弾圧をはじめ、江戸幕府になると西洋との接触を禁じた鎖国体制になったために、西洋の文物を目にすることは困難になった。それでもわずかに長崎のオランダ商館を通じて、西洋の情報は医学や実用技術に限定された形ではあるが、一部の知識層には知られており、江戸中期になると書物に載せられた石版画などから西洋絵画に興味をもつ画家も現われた。それが18世紀後半には文人画の中に「洋風画派」を生んだ。

「ふつう洋風画派はより狭義な意味で使われている。この派の形成のきっかけを作ったのは、画家ではなく高松藩の薬園掛であった平賀源内(1728-79)であった。二十五歳のときに長崎に学び、江戸に帰って本草学を学ぶと、オランダからの植物図鑑を研究しその挿絵の形態描写に心を打たれ、その方面から西洋画法に興味を抱いた。彼が秋田藩から鉱山調査と技術改良を依頼され、一七七三年(安永二年)に角館に立ち寄った際、狩野派の画家であった小野田直武(1749-80)に出会い、彼に西洋の明暗法を教えたという。直武は江戸にやって来て、源内の持っている西洋銅版画を模写し、杉田玄白、前野良沢の『解体新書』(一七七四年)の挿絵を描いた。

また秋田藩主佐竹曙山(1749-80)もその刺激を受け、動物、植物の観察にもとづく克明な描写や西洋銅版画の模写などを『写生帖』にまとめた。また『画法綱領』や『画図理解』などの理論書を著し、遠近法、陰影法、比例法などを学んだ知識を示したのである。

司馬江漢(1747-1818)は江戸で生まれ、最初は刀造・金工職人をめざしたが断念し、絵画の道を狩野派を学ぶことにより始めたが、《和画は俗なり》(『江漢後悔記』)と感じ、南蘋派の宋紫石(1715-86)に入門してその写生画法を学んだ。紫石が玄白の近くに住んでいた関係で源内と知り合って蘭書を見せてもらい、ヨンストンの『動物図譜』に感激している。その間人気の浮世絵版画家の鈴木春信風の美人画を描き、そこに極端なまでの遠近法を使った背景を描きこんだ。春信没後、春重の落款を用いて二世春信を気取った。この方面でも十分な才能を持っており、『蚊焼図』などは蚊帳の中と外の遊女の姿態を春信以上の動きをとらえて描いている。一方で南蘋風の『花卉草虫図』(1781年〈天明元年〉)を描き、装飾的であるが巧みに白、赤の花と虫を描き入れている。これら二つの流派を描いてきた器用さは、当然洋風画にも行かされる。

日本に入って来たヨハン・エリアス・リージンガー(1698-1765)の『銅版諸国馬画集』の一場面から直武が『洋人調馬図』を描けば、江漢も『人と馬』(ボストン美術館)を描き、ともに西洋の描写を懸命に真似ている。ともに技術的にも銅版画制作を試みたが、直武は早く死んでしまったので、その成功は江漢に委ねられた。その一作目が一七八三年(天明三年)の『三囲景(みめぐりのけい)』(神戸市立博物館)で、成功とはいえぬにしても墨田川が透視図法によって表現された。その後次々と視点の低い、いかにもオランダの風景画の用法で『不忍池』『広尾親爺茶屋』『中州夕涼』などを制作している。これらは模倣の域を出ないものの、このような試みが北斎、広重の風景画の創造の基礎となったことを考えるとその稚拙さも報われよう。

江漢は次に油絵の制作も試み、ルイケンの『職人づくし』銅版画集から『船員図』とか『錫食器工場』『樽造り図』などを描いているが、いずれも試作の域を出ない。同じ銅版画ならレンブラントやデューラーのようなもっと芸術性のあるものがなぜ入ってこなかったのだろう、と残念な気がするが、これは西洋に芸術性ではなく実用性のみを求めた幕府の政策によるものであろう。江漢の『西遊旅譚』(一七九四年〈寛政六年〉)が「寛政の改革」で検閲に会い、オランダ以外の国々を述べ、開国交易論を開陳した部分が削除されたが、オランダ以外の芸術の輸入を期待していたのかもしれない。

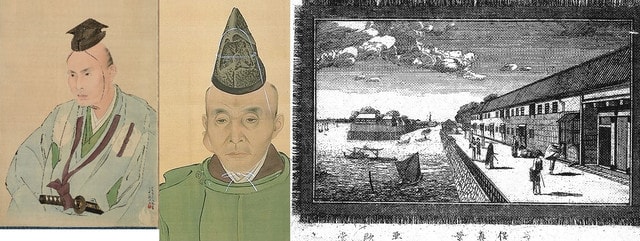

洋画も亜欧堂田善(1748-1822)に至ってその消化もすすみ、作品としても注目すべきものが生まれる。田善はすでに須賀川の染物屋として長い経歴と画歴もあった。松平定信によって見出され、一七九五年(寛政七年)頃から江漢に師事し、まず銅版、木版を試み、師より技術的には優れたものを残している。『銅版画冊』のような摸刻を行なった後、「江戸名所シリーズ」を制作し、『浅草奥山』のように、日本のピラネージ(イタリア版画家、1720-78)に擬せられるような建築の壮大さを写した作品となった。田善が『ゼルマニア廓中之図』のような西洋の都市光景を描いて、その遠近法により建築の線をつかんでいたことによるのであろう。

一方色彩画ではもう一人の師である谷文晁の影響を受けて『浅間山図屏風』(東京国立博物館)を描いてはいるものの、その壮大さにもかかわらず風景の具体的な写実力が欠けているのは、まだ完全に西洋の技法をものにしていないことを物語っている。しかし『両国真景図』のような陰影法を使った隅田川の相撲取りの舟遊びを待つ光景は、たどたどしさはあれ江戸の風俗を目のあたりにするようで興味深いし、『墨堤観桜図』は前面に大きな二本の松を描き、一方をシルエットにする効果的な配置を行なっている。また『江戸城辺風景図』(東京芸術大学)ではその松の木の列による遠近法が、二人の背を向けた旅人とともに絵図的空間を作り上げ、後の素朴派のフランス画家アンリ・ルソーを思わせるような味わいを出している。これらの西洋画からの摂取が、すぐに北斎や広重によって浮世絵の世界で、見事な空間構成に生かされるのは、彼らの模倣もまた無駄ではなかったことを示している。

谷文晁(1762-1840)の父は白河藩の田安家の家臣で詩人であり、すでに子供のときから江戸の文人派的な環境に育った。ただこの文人派は隠遁をする関西派と異なり仕官したままのものであったから事情を異にする。始めは狩野派の絵を描いていた旗本の加藤文麗について学び、ついで南蘋派の渡辺玄対に師事し、さらに鈴木芙蓉につき、同時に宋、元、明の絵画をよく学んだという。彼は遅れてきた文人派だけあって、それぞれの良さを身につけようとしたのであった。しかし同じ田安家の出身で、筆頭老中であった松平定信が一七九三年(寛政五年)伊豆・相模の海岸防備の状態の観察に赴いたとき、文晁も従い、『公余探勝図巻』を描いたが、それは明らかに西洋画の遠近法、陰影法が取り入れられ、実景を写実的に描写しているのだ。一七九七年(同九年)やはり松平の命により関西地方の旅行を行ない、それに基づき『集古十種』の挿図を描き、各地の風景を描いており、それも透視画法をものにした実景描写なのである。これは彼が基本的にはすでに洋風画派であることを示している。

彼のその後のさまざまな作品、例えば大和絵風の『石山寺縁起絵巻』(石山寺)でも、一見伝統的な大和絵画法に見えて、陰影法が使われ、より三次元性を画面にもたらそうと苦心している。無論彼の本領は山水画で、巧みに中国画を版本からあるいは模写などから写し取っており、その膨大な量の作品は注文の多かったことを示している。その多くの山水の量感は、伝統的な図式に西洋画的な陰影法、あるいは透視画法を加味させており、それが文晁の特色となっている。彼の山水画はその意味では折衷と考えられる。彼がオランダの画家ファン・ロイエンの花鳥図を他の誰よりも上手に模写したのも、その陰影法をよく理解していたからである。

渡辺崋山(1793-1841)は貧しい三河田原藩士の息子で彼はその貧窮に苦しんだ。絵画を始めたのも家計を助けるための内職であったと言われる。彼は十七歳のとき谷文晁の門に入った。一八一八年(文政元年)の『一掃百態図』は江戸の武士から庶民に至る風俗を風刺を交えて描いている。北斎漫画の崋山版といったところであるが一八二一年(同四年)の『佐藤一斎像』の写実的な表現にすでに西洋画の影響が認められる。一八二五年(同八年)の『四州真景図巻』(個人像)となると遠近法を取り入れたスケッチとなっており、彼が洋画派の作品をよく研究していたことを思わせる。一八三二年(天保三年)江戸詰めの家老になったが俸禄は少なかった。彼は蘭学に興味を抱き、高野長英や小関三英らとともに海外の事情を研究する。しかしその興味も彼の画家としての蘭画、西洋画への関心からであったと言われる。絵画の魅力に抗しがたく、家老の職を辞したが受け入れられなかった。

一八三七年(同八年)の『鷹見泉石像』(東京国立博物館)では顔にも衣服にもうっすらではあるが陰影法が施され、西洋画風が見出される。『市河米庵像』は肖像画として傑作でその真摯な人柄が伝わってくるようだ。彼の花鳥画の『蝠鹿渓潤図』(静嘉堂文庫)でも陰影法が、写実性を強めている。一八三九年民間の蘭学者を弾圧した「蛮社の獄」により長英らとともに逮捕され、三英は自殺した。崋山は死罪を免れ藩地田原に蟄居を命じられたが、絵を描き続けた。その意味でも彼は真の洋風画派なのである。弟子が生活のために催してくれた作品頒布会が罪人としてけしからぬという噂がたち、責任が藩主に及ぶのをおそれた彼はついに自刃するに至った。椿椿山は彼の忠実な弟子でその『高久靄厓像』(個人像)は対象の画家像の質朴な表情をよくとらえている。」田中英道『日本美術全史』講談社学術文庫、2012.pp.453-460.

いわゆる「蛮社の獄」1839(天保10)年で、囚われたり自刃したりした洋学知識人、高野長英や小関三英、そして渡辺崋山の名はよく知られているが、崋山は画家としても高名である。杉浦民平の「小説渡辺崋山」1971は、この江戸文人たちの交遊を描いている。ぼくは高校生のとき、「朝日ジャーナル」に連載されていたこの小説を読んで、三河田原藩士で家老職も務めた崋山の生涯とその周辺を知って、とても興味を抱いた。崋山の師である谷文晁のことも、その頃、たまたまデパートで開かれていた古書画骨董展を覗いたときに、文晁画とある滝の図が物凄い迫力で驚いたことがあった。立派な美術館でガラスの向こうに飾ってある絵じゃなくて、台の上に広げてあって手で触れるガラクタ骨董品の中にあった。水墨で滝の瀑布だけがクローズアップで描いてある。これは凄い!と感動したが、高校生のぼくに買えるわけもなかった。でも今考えると1万円くらいで、たいした額ではなかったな。文晁は求められるといくらでも描き散らしたみたいだから、作品はいっぱいあって骨董屋に行けば手ごろな値段で買えるのかもしれない。江戸の人々には、美術品といっても床の間に懸けるごく身近なものだったのだろう。

B.日本史の時代区分について

「江戸時代」とか「平安時代」とかといった時代の呼称は、小学校や中学校の教室に貼ってあった横長の歴史年表や、歴史の教科書で教えられてとくに疑問もなく頭に刷り込まれているわけだ。「平安時代」は平安京に都があった時代だからと教わって、なんとなく「平安」というんだから落ち着いて雅びな貴族の支配する時代で、それが源平合戦で乱れて末世になり、イイクニつくろう鎌倉幕府の頼朝から武家政治が始まった、とこれもそんなものかと、頼朝の肖像画を見て子供は記憶するわけですね。信長、秀吉の戦国時代は群雄割拠で、天下統一の英雄物語には事欠かないし、江戸時代はTVや映画のちょんまげチャンバラで、見たこともないのに映像的なイメージができあがっている。しかし、それはフィクションであって、歴史の真実とはいえない。

とにかく常識として、ぼくらは弥生・古墳時代→飛鳥時代→奈良時代→平安時代→鎌倉時代→室町時代→安土桃山時代→江戸時代という順番で、年号まで暗記しているのだ。試験勉強のおかげといえばおかげ。でも、そんな基本的なことも、実はときどきの歴史観、イデオロギーの影響は潜んでいるのかもしれない。歴史区分はあくまで便宜的なものだが、中国の史書は、漢や唐や元や春秋戦国のように、王朝の立国と衰滅で時代を区切る。西洋史もチューダー朝とかブルボン王朝とかロマノフ朝とか、王権が確立したときから崩壊するまでで時代を区切るのが普通だ。つまり、時の政治権力を握る支配者「王権」がどこにあり、それがいつからいつまで実権を発揮していたかに注目して、名前をつけているわけですな。で、ホタテさんという歴史家の先生は、これに新たな提案をしている。

「日本史を二分するのは「北条時代」だ:時代区分を見直す中世史家 保立 道久さん(68)

歴史には時代区分がある。だが、日本史で一般的に使われる「平安」も「鎌倉」も「室町」も問題だと指摘し、新たな区分を提案する歴史家が現れた。名付けを見直し、区切る事件を変える。歴史の大きな流れが理解しやすくなるというのだ。明治以前を「古墳→大和→山城→北条→足利→織豊→徳川」にすべきだ、というそのわけは。

—―時代区分を変える必要などあるのでしょうか。

「時代区分は、歴史を少しでもわかりやすくするための印です。学界も習慣的に使っていますが、社会への影響が大きく、もっと深く考えるべきだと思いました」

「ヨーロッパや中国などの外国は、王朝交代で時代を区切ります。日本の天皇は『万世一系』ですから難しいのですが、前近代の政治の中心は王権です。王権の変化で区切るほかありません」

—―では、最初の王権はいつできたのでしょうか。

「3世紀初頭、邪馬台国の卑弥呼の時代と考えます。その頃、前方後円墳の原型といえる古墳が纒向(まきむく:奈良県桜井市)に営まれ始めた。そこで従来3世紀末か4世紀初めとされる古墳時代の開始を、邪馬台国の成立時とします」

「前方後円墳は、つぼを横倒しにして半分埋めた形なんです。後円部に埋葬された人の魂が、つぼのくびである前方部を抜けて天に飛翔します。こういう神話を信じた人たちが邪馬台国をつくった。古墳時代は神話時代です。ただ、その神話は天皇家のものとは限りません」

—―古墳時代の次は大和時代となっていますが、どこで区切るのでしょうか。

「大王の血筋が確定して後の天皇家の世襲が始まり、大和(奈良県の旧称)に都が置かれるのが6世紀半ばの欽明大王の時期です。それ以後が大和時代です。古墳時代の大王の根拠地は、大和よりも近畿中枢の淀川水系や河内(大阪府東部)でした」

「欽明の次の敏達で前方後円墳の造営も最後となり、神話時代が終わって文明化の時代になります。これを天皇家が推進したわけです。文明化はいわゆる奈良時代に始まったと考えられがちですが、もっと前からだと思います」

—―名称に違和感があるのが山城時代です。京都府南部の旧称ではありますが、平安時代でいいのでは?

「784年に平城京(奈良市など)から山背国長岡(京都府長岡京市など)へ遷都します。その10年後、すぐ北に再遷都して左京・右京をもつ平安京を作ろうとした。しかし、右京に住む王族・貴族は激しい政争で没落し、すぐに右京は荒れ果て、平安京というものはなくなったんですね。むしろ大津、宇治、大山﨑などを結んだ『山城京』というべき都市を拠点にする王権でした。そこで大和時代を長岡京遷都で終わらせ、以後を山城時代とします」

「大和・山城の二つの時代を学校で扱う時は、王家の文明化のエネルギーが大きかっただけに、内紛も激しかったことを教えるべきです。いわゆる平安時代って政治的には少しも平安じゃない。大地震が頻発したことも必ず伝えなければなりません」

—―続く北條時代は鎌倉時代の言いかえですか。

「始まりが違います。時代が決定的に変化するのは、武家の源頼朝が征夷大将軍になった1192年ではなく、1221年の承久の乱、後鳥羽上皇が起こしたクーデターです。ここで覇権を握ったのは武家の北条氏で、上皇は軍事権を失って隠岐に流されました。頼朝は平清盛とは異なる性格の武家で新しい世の中をつくったとされますが、2人とも京都出身で本質的な区別はできません」

—―承久の乱の前に源氏は断絶していますが、2代将軍の頼家を殺したのは北条氏です。北條時代では正統性に欠けませんか。

「当時もそう思われていたでしょう(笑)。だから北条泰時は武家の法典として御成敗式目を制定して、『徳政』を称しました。しかし実際には武力がすべて。北条政権は約110年続いた強力な全国軍事政権でした。貴族の経済的基盤だった荘園を握り、武家荘園制に変えた。北条氏は東国を拠点とした『武臣王』といえる存在です。鎌倉時代という呼称はこの事実を無視し、もっぱら頼朝のイメージで時代を考える結果をもたらします。これはまずい」

「北条時代で日本史は二分されます。それ以前は西国中心の国家が文明を受け入れ、天皇家が名実ともに王でした。だから王権の拠点で大和、山城と時代を分けました。ところが源平合戦で東国国家が成立し、承久の乱をへて北条氏が全国を支配する。以後、天皇家は伝統的な王家として残りますが、武家の全国軍事支配ができています。武家国家の成立です。時代区分も武臣王の氏族名がよい。北条時代の次は足利時代。安土桃山時代ではなく、織田信長と豊臣秀吉から織豊時代。江戸時代は徳川時代です」

—―足利時代の前に南北朝時代はないのですか。

「建武の新政の後醍醐天皇は、後鳥羽と同じように西軍を率いて足利氏と戦うのですが、敗北して天皇家は軍事権を完全に失います。勝利者の足利氏は、資料でも王と自称しています。なので南北朝も足利時代でいい。また、南朝と北朝の分裂は天皇家のお家の事情というところもあり、足利氏は常に南朝を敵視したわけではありません」

—―室町時代ではいけないのですか。

「室町は足利義満の室町御所から採ったのですか、幕府があった場所は室町だけではありません。昭和の初めまでは足利時代という用語が普通でした。皇国史観の中で足利氏が『逆賊』として嫌がられて室町時代の使用が増え、それが続いているだけです」

—―戦国時代も足利時代ですか。

「いわゆる戦国時代は足利時代末期の無王の時代です。15世紀に、享徳の乱といわれる関東の足利武王家(関東公方)の内戦と、西国の足利武王家の内戦である応仁の乱が起こりました。東西に内戦があり、実質的に王がいなくなっていました」

—―徳川時代もあまり聞きません。

「私も最近まで知らなかったのですが、関西の歴史家には江戸時代ではなく徳川時代という人も多いです。徳川家康もやはり関ヶ原の東西合戦に勝って全国を支配します」

—―東西の内戦にこだわりすぎではありませんか。

「明治以前は、東西合戦で国家と政治の構造が決まっていたのです。徳川時代も戊辰戦争の東西内戦で終わりました。徳川幕府は東から京都を押さえたのですが、西南雄藩が西から京都を押さえて天皇家を担ぎ、西が勝った。東西の合戦をみていくと、政治の構造の中に天皇の位置が浮かび上がってきます」

—―提案は受け入れられるでしょうか。

「現状では孤立した意見だろうと思います。学界の賛同を得るには、この時代区分で日本の通史を書いてみる必要があるでしょうね」

取材を終えて:日本史を二分し、天皇が支配した前半はその拠点から、武家が権力を握った後半はその氏族名から時代を名付ける、という提案は明快だ。そもそも学習指導要領には「古代」「中世」など大づかみな時代区分しか見当たらない。新しい時代区分を議論するのは自由だし、教育的な意義もあるだろう。ぜひこの時代区分で通史を書いてほしい。チャレンジする歴史家も本当に少なくなったのだから。 (編集委員・村山正司)」朝日新聞2017年11月9日朝刊、17面オピニオン欄。

なぜ「江戸時代」ではなく「徳川時代」なのか、なぜ「平安時代」ではなく「山城時代」なのか?なぜ武家政権の始まりが頼朝の鎌倉開府ではなく泰時の承久の乱なのか?もし東西決戦を決め手とするなら、戊辰戦争で西の薩長が勝って明治時代になったとするなら、今度はもっと東のアメリカが西の日本を占領して戦後が始まったという仮説(奇説?)もあるかな。いずれにしても、支配権力(王権)のあり方で時代区分するのが原則なら、元号を使う明治時代、大正時代、昭和時代、平成時代という時代区分はあまり意味がない。とくに、昭和は20年で大きな国家の体制変革があったのは事実だから、時代区分はここで変わるべきだ。昭和天皇は退位しなかったのだから、王朝の変更や首都の移転はないとしても、大日本帝国の崩壊と戦後の日本国とは違う国家になったのだから、時代呼称は、たとえば「日本帝国時代」が1945年で終り、「民主主義日本国時代」が始まって今に至る、というのが歴史区分としてもよいと思うが、どうも保守派はあえて戦前との連続性にこだわって「昭和時代」をひとまとめにしたい人がいる。だからいつまでも「戦後」という言い方が終わらない。そういう意味でも憲法は正確な言葉で歴史観を戦わせる必要があると思う。

西洋の絵画が、東洋や世界の伝統的絵画とどこが違うかといえば、遠近法と陰影法、つまり二次元の平面に三次元の立体を感じさせる技法にあるといえる。でも西洋でも初めからそういう技法があったわけではなく、中世までは東洋の絵画と似たり寄ったりの技法で描いていた。遠近法も陰影法もそれが明確に絵画の中に定着したのは、近代の視線、つまり画家の視点が定まり、そこからの空間認識に奥行きと光を意識して比例的秩序を持ち込んでからだった、と考えられる。ルネサンス以降の近代西洋絵画は、これを前提にリアルな表現を追求した。日本は、16世紀後半に西洋と接触を始め、天正遣欧使節がローマで法皇に謁見した1585年(天正13年)は秀吉が関白になった年だったが、美術史的にはルネサンスが終りマニエリスムからバロックへ向かう時代と重なる。日本の少年使節はエル・グレコがいたトレドやティントレットのいたヴェネチアを訪れている。盛期のルネサンス絵画を日本人も目にしていたと思われる。

しかし、その頃から日本はキリシタンの弾圧をはじめ、江戸幕府になると西洋との接触を禁じた鎖国体制になったために、西洋の文物を目にすることは困難になった。それでもわずかに長崎のオランダ商館を通じて、西洋の情報は医学や実用技術に限定された形ではあるが、一部の知識層には知られており、江戸中期になると書物に載せられた石版画などから西洋絵画に興味をもつ画家も現われた。それが18世紀後半には文人画の中に「洋風画派」を生んだ。

「ふつう洋風画派はより狭義な意味で使われている。この派の形成のきっかけを作ったのは、画家ではなく高松藩の薬園掛であった平賀源内(1728-79)であった。二十五歳のときに長崎に学び、江戸に帰って本草学を学ぶと、オランダからの植物図鑑を研究しその挿絵の形態描写に心を打たれ、その方面から西洋画法に興味を抱いた。彼が秋田藩から鉱山調査と技術改良を依頼され、一七七三年(安永二年)に角館に立ち寄った際、狩野派の画家であった小野田直武(1749-80)に出会い、彼に西洋の明暗法を教えたという。直武は江戸にやって来て、源内の持っている西洋銅版画を模写し、杉田玄白、前野良沢の『解体新書』(一七七四年)の挿絵を描いた。

また秋田藩主佐竹曙山(1749-80)もその刺激を受け、動物、植物の観察にもとづく克明な描写や西洋銅版画の模写などを『写生帖』にまとめた。また『画法綱領』や『画図理解』などの理論書を著し、遠近法、陰影法、比例法などを学んだ知識を示したのである。

司馬江漢(1747-1818)は江戸で生まれ、最初は刀造・金工職人をめざしたが断念し、絵画の道を狩野派を学ぶことにより始めたが、《和画は俗なり》(『江漢後悔記』)と感じ、南蘋派の宋紫石(1715-86)に入門してその写生画法を学んだ。紫石が玄白の近くに住んでいた関係で源内と知り合って蘭書を見せてもらい、ヨンストンの『動物図譜』に感激している。その間人気の浮世絵版画家の鈴木春信風の美人画を描き、そこに極端なまでの遠近法を使った背景を描きこんだ。春信没後、春重の落款を用いて二世春信を気取った。この方面でも十分な才能を持っており、『蚊焼図』などは蚊帳の中と外の遊女の姿態を春信以上の動きをとらえて描いている。一方で南蘋風の『花卉草虫図』(1781年〈天明元年〉)を描き、装飾的であるが巧みに白、赤の花と虫を描き入れている。これら二つの流派を描いてきた器用さは、当然洋風画にも行かされる。

日本に入って来たヨハン・エリアス・リージンガー(1698-1765)の『銅版諸国馬画集』の一場面から直武が『洋人調馬図』を描けば、江漢も『人と馬』(ボストン美術館)を描き、ともに西洋の描写を懸命に真似ている。ともに技術的にも銅版画制作を試みたが、直武は早く死んでしまったので、その成功は江漢に委ねられた。その一作目が一七八三年(天明三年)の『三囲景(みめぐりのけい)』(神戸市立博物館)で、成功とはいえぬにしても墨田川が透視図法によって表現された。その後次々と視点の低い、いかにもオランダの風景画の用法で『不忍池』『広尾親爺茶屋』『中州夕涼』などを制作している。これらは模倣の域を出ないものの、このような試みが北斎、広重の風景画の創造の基礎となったことを考えるとその稚拙さも報われよう。

江漢は次に油絵の制作も試み、ルイケンの『職人づくし』銅版画集から『船員図』とか『錫食器工場』『樽造り図』などを描いているが、いずれも試作の域を出ない。同じ銅版画ならレンブラントやデューラーのようなもっと芸術性のあるものがなぜ入ってこなかったのだろう、と残念な気がするが、これは西洋に芸術性ではなく実用性のみを求めた幕府の政策によるものであろう。江漢の『西遊旅譚』(一七九四年〈寛政六年〉)が「寛政の改革」で検閲に会い、オランダ以外の国々を述べ、開国交易論を開陳した部分が削除されたが、オランダ以外の芸術の輸入を期待していたのかもしれない。

洋画も亜欧堂田善(1748-1822)に至ってその消化もすすみ、作品としても注目すべきものが生まれる。田善はすでに須賀川の染物屋として長い経歴と画歴もあった。松平定信によって見出され、一七九五年(寛政七年)頃から江漢に師事し、まず銅版、木版を試み、師より技術的には優れたものを残している。『銅版画冊』のような摸刻を行なった後、「江戸名所シリーズ」を制作し、『浅草奥山』のように、日本のピラネージ(イタリア版画家、1720-78)に擬せられるような建築の壮大さを写した作品となった。田善が『ゼルマニア廓中之図』のような西洋の都市光景を描いて、その遠近法により建築の線をつかんでいたことによるのであろう。

一方色彩画ではもう一人の師である谷文晁の影響を受けて『浅間山図屏風』(東京国立博物館)を描いてはいるものの、その壮大さにもかかわらず風景の具体的な写実力が欠けているのは、まだ完全に西洋の技法をものにしていないことを物語っている。しかし『両国真景図』のような陰影法を使った隅田川の相撲取りの舟遊びを待つ光景は、たどたどしさはあれ江戸の風俗を目のあたりにするようで興味深いし、『墨堤観桜図』は前面に大きな二本の松を描き、一方をシルエットにする効果的な配置を行なっている。また『江戸城辺風景図』(東京芸術大学)ではその松の木の列による遠近法が、二人の背を向けた旅人とともに絵図的空間を作り上げ、後の素朴派のフランス画家アンリ・ルソーを思わせるような味わいを出している。これらの西洋画からの摂取が、すぐに北斎や広重によって浮世絵の世界で、見事な空間構成に生かされるのは、彼らの模倣もまた無駄ではなかったことを示している。

谷文晁(1762-1840)の父は白河藩の田安家の家臣で詩人であり、すでに子供のときから江戸の文人派的な環境に育った。ただこの文人派は隠遁をする関西派と異なり仕官したままのものであったから事情を異にする。始めは狩野派の絵を描いていた旗本の加藤文麗について学び、ついで南蘋派の渡辺玄対に師事し、さらに鈴木芙蓉につき、同時に宋、元、明の絵画をよく学んだという。彼は遅れてきた文人派だけあって、それぞれの良さを身につけようとしたのであった。しかし同じ田安家の出身で、筆頭老中であった松平定信が一七九三年(寛政五年)伊豆・相模の海岸防備の状態の観察に赴いたとき、文晁も従い、『公余探勝図巻』を描いたが、それは明らかに西洋画の遠近法、陰影法が取り入れられ、実景を写実的に描写しているのだ。一七九七年(同九年)やはり松平の命により関西地方の旅行を行ない、それに基づき『集古十種』の挿図を描き、各地の風景を描いており、それも透視画法をものにした実景描写なのである。これは彼が基本的にはすでに洋風画派であることを示している。

彼のその後のさまざまな作品、例えば大和絵風の『石山寺縁起絵巻』(石山寺)でも、一見伝統的な大和絵画法に見えて、陰影法が使われ、より三次元性を画面にもたらそうと苦心している。無論彼の本領は山水画で、巧みに中国画を版本からあるいは模写などから写し取っており、その膨大な量の作品は注文の多かったことを示している。その多くの山水の量感は、伝統的な図式に西洋画的な陰影法、あるいは透視画法を加味させており、それが文晁の特色となっている。彼の山水画はその意味では折衷と考えられる。彼がオランダの画家ファン・ロイエンの花鳥図を他の誰よりも上手に模写したのも、その陰影法をよく理解していたからである。

渡辺崋山(1793-1841)は貧しい三河田原藩士の息子で彼はその貧窮に苦しんだ。絵画を始めたのも家計を助けるための内職であったと言われる。彼は十七歳のとき谷文晁の門に入った。一八一八年(文政元年)の『一掃百態図』は江戸の武士から庶民に至る風俗を風刺を交えて描いている。北斎漫画の崋山版といったところであるが一八二一年(同四年)の『佐藤一斎像』の写実的な表現にすでに西洋画の影響が認められる。一八二五年(同八年)の『四州真景図巻』(個人像)となると遠近法を取り入れたスケッチとなっており、彼が洋画派の作品をよく研究していたことを思わせる。一八三二年(天保三年)江戸詰めの家老になったが俸禄は少なかった。彼は蘭学に興味を抱き、高野長英や小関三英らとともに海外の事情を研究する。しかしその興味も彼の画家としての蘭画、西洋画への関心からであったと言われる。絵画の魅力に抗しがたく、家老の職を辞したが受け入れられなかった。

一八三七年(同八年)の『鷹見泉石像』(東京国立博物館)では顔にも衣服にもうっすらではあるが陰影法が施され、西洋画風が見出される。『市河米庵像』は肖像画として傑作でその真摯な人柄が伝わってくるようだ。彼の花鳥画の『蝠鹿渓潤図』(静嘉堂文庫)でも陰影法が、写実性を強めている。一八三九年民間の蘭学者を弾圧した「蛮社の獄」により長英らとともに逮捕され、三英は自殺した。崋山は死罪を免れ藩地田原に蟄居を命じられたが、絵を描き続けた。その意味でも彼は真の洋風画派なのである。弟子が生活のために催してくれた作品頒布会が罪人としてけしからぬという噂がたち、責任が藩主に及ぶのをおそれた彼はついに自刃するに至った。椿椿山は彼の忠実な弟子でその『高久靄厓像』(個人像)は対象の画家像の質朴な表情をよくとらえている。」田中英道『日本美術全史』講談社学術文庫、2012.pp.453-460.

いわゆる「蛮社の獄」1839(天保10)年で、囚われたり自刃したりした洋学知識人、高野長英や小関三英、そして渡辺崋山の名はよく知られているが、崋山は画家としても高名である。杉浦民平の「小説渡辺崋山」1971は、この江戸文人たちの交遊を描いている。ぼくは高校生のとき、「朝日ジャーナル」に連載されていたこの小説を読んで、三河田原藩士で家老職も務めた崋山の生涯とその周辺を知って、とても興味を抱いた。崋山の師である谷文晁のことも、その頃、たまたまデパートで開かれていた古書画骨董展を覗いたときに、文晁画とある滝の図が物凄い迫力で驚いたことがあった。立派な美術館でガラスの向こうに飾ってある絵じゃなくて、台の上に広げてあって手で触れるガラクタ骨董品の中にあった。水墨で滝の瀑布だけがクローズアップで描いてある。これは凄い!と感動したが、高校生のぼくに買えるわけもなかった。でも今考えると1万円くらいで、たいした額ではなかったな。文晁は求められるといくらでも描き散らしたみたいだから、作品はいっぱいあって骨董屋に行けば手ごろな値段で買えるのかもしれない。江戸の人々には、美術品といっても床の間に懸けるごく身近なものだったのだろう。

B.日本史の時代区分について

「江戸時代」とか「平安時代」とかといった時代の呼称は、小学校や中学校の教室に貼ってあった横長の歴史年表や、歴史の教科書で教えられてとくに疑問もなく頭に刷り込まれているわけだ。「平安時代」は平安京に都があった時代だからと教わって、なんとなく「平安」というんだから落ち着いて雅びな貴族の支配する時代で、それが源平合戦で乱れて末世になり、イイクニつくろう鎌倉幕府の頼朝から武家政治が始まった、とこれもそんなものかと、頼朝の肖像画を見て子供は記憶するわけですね。信長、秀吉の戦国時代は群雄割拠で、天下統一の英雄物語には事欠かないし、江戸時代はTVや映画のちょんまげチャンバラで、見たこともないのに映像的なイメージができあがっている。しかし、それはフィクションであって、歴史の真実とはいえない。

とにかく常識として、ぼくらは弥生・古墳時代→飛鳥時代→奈良時代→平安時代→鎌倉時代→室町時代→安土桃山時代→江戸時代という順番で、年号まで暗記しているのだ。試験勉強のおかげといえばおかげ。でも、そんな基本的なことも、実はときどきの歴史観、イデオロギーの影響は潜んでいるのかもしれない。歴史区分はあくまで便宜的なものだが、中国の史書は、漢や唐や元や春秋戦国のように、王朝の立国と衰滅で時代を区切る。西洋史もチューダー朝とかブルボン王朝とかロマノフ朝とか、王権が確立したときから崩壊するまでで時代を区切るのが普通だ。つまり、時の政治権力を握る支配者「王権」がどこにあり、それがいつからいつまで実権を発揮していたかに注目して、名前をつけているわけですな。で、ホタテさんという歴史家の先生は、これに新たな提案をしている。

「日本史を二分するのは「北条時代」だ:時代区分を見直す中世史家 保立 道久さん(68)

歴史には時代区分がある。だが、日本史で一般的に使われる「平安」も「鎌倉」も「室町」も問題だと指摘し、新たな区分を提案する歴史家が現れた。名付けを見直し、区切る事件を変える。歴史の大きな流れが理解しやすくなるというのだ。明治以前を「古墳→大和→山城→北条→足利→織豊→徳川」にすべきだ、というそのわけは。

—―時代区分を変える必要などあるのでしょうか。

「時代区分は、歴史を少しでもわかりやすくするための印です。学界も習慣的に使っていますが、社会への影響が大きく、もっと深く考えるべきだと思いました」

「ヨーロッパや中国などの外国は、王朝交代で時代を区切ります。日本の天皇は『万世一系』ですから難しいのですが、前近代の政治の中心は王権です。王権の変化で区切るほかありません」

—―では、最初の王権はいつできたのでしょうか。

「3世紀初頭、邪馬台国の卑弥呼の時代と考えます。その頃、前方後円墳の原型といえる古墳が纒向(まきむく:奈良県桜井市)に営まれ始めた。そこで従来3世紀末か4世紀初めとされる古墳時代の開始を、邪馬台国の成立時とします」

「前方後円墳は、つぼを横倒しにして半分埋めた形なんです。後円部に埋葬された人の魂が、つぼのくびである前方部を抜けて天に飛翔します。こういう神話を信じた人たちが邪馬台国をつくった。古墳時代は神話時代です。ただ、その神話は天皇家のものとは限りません」

—―古墳時代の次は大和時代となっていますが、どこで区切るのでしょうか。

「大王の血筋が確定して後の天皇家の世襲が始まり、大和(奈良県の旧称)に都が置かれるのが6世紀半ばの欽明大王の時期です。それ以後が大和時代です。古墳時代の大王の根拠地は、大和よりも近畿中枢の淀川水系や河内(大阪府東部)でした」

「欽明の次の敏達で前方後円墳の造営も最後となり、神話時代が終わって文明化の時代になります。これを天皇家が推進したわけです。文明化はいわゆる奈良時代に始まったと考えられがちですが、もっと前からだと思います」

—―名称に違和感があるのが山城時代です。京都府南部の旧称ではありますが、平安時代でいいのでは?

「784年に平城京(奈良市など)から山背国長岡(京都府長岡京市など)へ遷都します。その10年後、すぐ北に再遷都して左京・右京をもつ平安京を作ろうとした。しかし、右京に住む王族・貴族は激しい政争で没落し、すぐに右京は荒れ果て、平安京というものはなくなったんですね。むしろ大津、宇治、大山﨑などを結んだ『山城京』というべき都市を拠点にする王権でした。そこで大和時代を長岡京遷都で終わらせ、以後を山城時代とします」

「大和・山城の二つの時代を学校で扱う時は、王家の文明化のエネルギーが大きかっただけに、内紛も激しかったことを教えるべきです。いわゆる平安時代って政治的には少しも平安じゃない。大地震が頻発したことも必ず伝えなければなりません」

—―続く北條時代は鎌倉時代の言いかえですか。

「始まりが違います。時代が決定的に変化するのは、武家の源頼朝が征夷大将軍になった1192年ではなく、1221年の承久の乱、後鳥羽上皇が起こしたクーデターです。ここで覇権を握ったのは武家の北条氏で、上皇は軍事権を失って隠岐に流されました。頼朝は平清盛とは異なる性格の武家で新しい世の中をつくったとされますが、2人とも京都出身で本質的な区別はできません」

—―承久の乱の前に源氏は断絶していますが、2代将軍の頼家を殺したのは北条氏です。北條時代では正統性に欠けませんか。

「当時もそう思われていたでしょう(笑)。だから北条泰時は武家の法典として御成敗式目を制定して、『徳政』を称しました。しかし実際には武力がすべて。北条政権は約110年続いた強力な全国軍事政権でした。貴族の経済的基盤だった荘園を握り、武家荘園制に変えた。北条氏は東国を拠点とした『武臣王』といえる存在です。鎌倉時代という呼称はこの事実を無視し、もっぱら頼朝のイメージで時代を考える結果をもたらします。これはまずい」

「北条時代で日本史は二分されます。それ以前は西国中心の国家が文明を受け入れ、天皇家が名実ともに王でした。だから王権の拠点で大和、山城と時代を分けました。ところが源平合戦で東国国家が成立し、承久の乱をへて北条氏が全国を支配する。以後、天皇家は伝統的な王家として残りますが、武家の全国軍事支配ができています。武家国家の成立です。時代区分も武臣王の氏族名がよい。北条時代の次は足利時代。安土桃山時代ではなく、織田信長と豊臣秀吉から織豊時代。江戸時代は徳川時代です」

—―足利時代の前に南北朝時代はないのですか。

「建武の新政の後醍醐天皇は、後鳥羽と同じように西軍を率いて足利氏と戦うのですが、敗北して天皇家は軍事権を完全に失います。勝利者の足利氏は、資料でも王と自称しています。なので南北朝も足利時代でいい。また、南朝と北朝の分裂は天皇家のお家の事情というところもあり、足利氏は常に南朝を敵視したわけではありません」

—―室町時代ではいけないのですか。

「室町は足利義満の室町御所から採ったのですか、幕府があった場所は室町だけではありません。昭和の初めまでは足利時代という用語が普通でした。皇国史観の中で足利氏が『逆賊』として嫌がられて室町時代の使用が増え、それが続いているだけです」

—―戦国時代も足利時代ですか。

「いわゆる戦国時代は足利時代末期の無王の時代です。15世紀に、享徳の乱といわれる関東の足利武王家(関東公方)の内戦と、西国の足利武王家の内戦である応仁の乱が起こりました。東西に内戦があり、実質的に王がいなくなっていました」

—―徳川時代もあまり聞きません。

「私も最近まで知らなかったのですが、関西の歴史家には江戸時代ではなく徳川時代という人も多いです。徳川家康もやはり関ヶ原の東西合戦に勝って全国を支配します」

—―東西の内戦にこだわりすぎではありませんか。

「明治以前は、東西合戦で国家と政治の構造が決まっていたのです。徳川時代も戊辰戦争の東西内戦で終わりました。徳川幕府は東から京都を押さえたのですが、西南雄藩が西から京都を押さえて天皇家を担ぎ、西が勝った。東西の合戦をみていくと、政治の構造の中に天皇の位置が浮かび上がってきます」

—―提案は受け入れられるでしょうか。

「現状では孤立した意見だろうと思います。学界の賛同を得るには、この時代区分で日本の通史を書いてみる必要があるでしょうね」

取材を終えて:日本史を二分し、天皇が支配した前半はその拠点から、武家が権力を握った後半はその氏族名から時代を名付ける、という提案は明快だ。そもそも学習指導要領には「古代」「中世」など大づかみな時代区分しか見当たらない。新しい時代区分を議論するのは自由だし、教育的な意義もあるだろう。ぜひこの時代区分で通史を書いてほしい。チャレンジする歴史家も本当に少なくなったのだから。 (編集委員・村山正司)」朝日新聞2017年11月9日朝刊、17面オピニオン欄。

なぜ「江戸時代」ではなく「徳川時代」なのか、なぜ「平安時代」ではなく「山城時代」なのか?なぜ武家政権の始まりが頼朝の鎌倉開府ではなく泰時の承久の乱なのか?もし東西決戦を決め手とするなら、戊辰戦争で西の薩長が勝って明治時代になったとするなら、今度はもっと東のアメリカが西の日本を占領して戦後が始まったという仮説(奇説?)もあるかな。いずれにしても、支配権力(王権)のあり方で時代区分するのが原則なら、元号を使う明治時代、大正時代、昭和時代、平成時代という時代区分はあまり意味がない。とくに、昭和は20年で大きな国家の体制変革があったのは事実だから、時代区分はここで変わるべきだ。昭和天皇は退位しなかったのだから、王朝の変更や首都の移転はないとしても、大日本帝国の崩壊と戦後の日本国とは違う国家になったのだから、時代呼称は、たとえば「日本帝国時代」が1945年で終り、「民主主義日本国時代」が始まって今に至る、というのが歴史区分としてもよいと思うが、どうも保守派はあえて戦前との連続性にこだわって「昭和時代」をひとまとめにしたい人がいる。だからいつまでも「戦後」という言い方が終わらない。そういう意味でも憲法は正確な言葉で歴史観を戦わせる必要があると思う。