『プッチーニの愛人』をシネマート新宿で見てきました。

(1)時間の隙間ができたものの、それに当てはまる映画がこれしかなかったという理由から、映画館に飛び込んだのですが、それにしてはまずまずの出来栄えで、拾い物でした。

物語は、プッチーニの別荘(トスカーナ地方にある湖の湖畔に建つ)で働くメイドのドーリアが、彼の娘フォスカの部屋で不倫の現場を目撃してしまうところから始まります。

フォスカは、自分の秘密が暴露されないように、逆に、ドーリアがプッチーニとただならぬ関係にあることを、プッチーニの妻エルヴィーラに告げ口してしまいます。

エルヴィーラは激怒し、またドーリアの家族の方でも彼女を部屋に軟禁してしまいます。

困惑したドーリアは、プッチーニに手紙で実情を訴えたりするのですが、一向に埒があかず、教会の牧師までも冷たい扱いをするに及んで、遂に毒を飲んで自殺していまいます。

実は、プッチーニが愛していたのは、ドーリアではなくて、彼女の従姉妹のジューリアであったらしいのですが、……。

プッチーニ家のメイドが自殺したことは事実のようですが(1909年)、この映画のお話自体はすごく素朴なもので、なんだかとてもオペラ的な感じがします。

としても、この作品の特徴は、歌どころか、台詞がほとんどないことでしょう。

といって、全然誰も何も話さないというわけでもなく、ごく低い声で話したり、短い台詞を言ったりもします。でも、大部分は皆無言で演技します。

さらに、他の映画だったら台詞のあるところは、この映画では字幕と手紙を多用することで代替しているのです。

それに、感情の起伏などは、プッチーニのピアノ演奏が表してもいるようです。丁度、物語が設定している時期に、プッチーニはオペラ「西部の娘」を作曲していましたから(1910年)。

コウ見てくると、本作品は、無声映画といえなくもないでしょう(注1)。丁度、設定されている時代であれば、まだトーキーが出現していませんから、そんな時に映画を製作すれば、あるいはこんな雰囲気になるのかもしれません(注2)。

でも、若干人の声が聞こえるとか、全体がカラーになっているとか、音楽が画面から聞こえるとか、サイレント映画そのものというにはおかしな感じもします(注3)。

変わった趣向を取り入れたかなり革新的な映画というべきなのかもしれませんが、実のところは、演出方法や服装等がかなり古めかしいために(オペラ的とでも言うのでしょうか)、とてもそんな風には思われません。話が単純そのものだけに、そんなことを考えながら見てしまいました。

(注1)劇場用パンフレットに掲載されている前田秀国氏のエッセイ「“歌のないオペラ”―『プッチーニの愛人』について」では、「擬似サイレント映画」と呼ばれています。

あるいは、オペラの無声映画化といってみてはどうでしょうか?

アリアの部分はピアノ演奏で表現し、レスタティーボの部分は字幕とか手紙で表しているように考えられないこともありませんから。

(注2)サイレント映画の上映に当たっては、弁士と楽隊がつきものとばかり思っていたものですから、先般『愛の勝利を ムソリーニを愛した女』を見たときに、精神病院で開催された野外映画会の場面で、弁士なしのピアノ演奏だけで無声映画の上映が行われているのを見て、そういうものなのかと驚きました。今回の映画においてピアノ演奏が多用されているところからしても、少なくともイタリアにおける上映形式にあっては、ピアノ演奏が切っても切れないものなのでしょう。

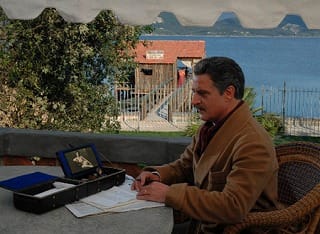

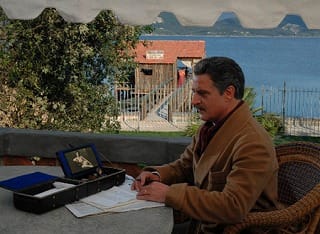

(注3)もしかしたら、主役のプッチーニ役に、指揮者として世界的に活躍しているリッカルド・ジョシュア・モレッティを当てたために、映画出演は今回が初めてとのことですから、こうした台詞なしの映画を作らざるを得なかったのかもしれません(その他の出演者も、ほとんどが演技経験がない素人を当てているようです)。

(2)この映画も、最近見た『トスカーナの贋物』や『ジュリエットからの手紙』と同じように、トスカーナ地方を舞台にしています。

場所は、フィレンツェの西にあるルッカ(プッチーニの生誕地)よりさらに西のトーレ・デル・ラーゴ(Torre del Lago)という町で、Google地図で見ると、町の中心からマッサチウッコリ湖に向かって「ジャコモ・プッチーニ通り」が設けられています。

映画で見ると、この湖が物語の要の位置にあって、エルヴィーラが、娘に焚きつけられた夫と家政婦の関係を深く疑うようになるのも、プッチーニの後を追うように偶然にドーリアが湖畔に行ったからですし、またドーリアが監禁されるのも、湖畔に設けられた小屋のなか、さらにはジューリアが働く場所も、湖畔に突き出たレストランなのですから。それに何と言っても、プッチーニが女性を乗せた小舟を滑らせるのもこの湖なのです(はっきりとはわかりませんが、どうやらジューリアのようです)。

なお、プッチーニについては、以前オペラをそのまま映画化した『ラ・ボエーム』を見たことがあるところ、そのオペラは、詩人ロドルフォとお針子ミミとの儚い愛の物語です。

他方、今回の映画は、プッチーニとドーリアとの間には何もなく、またジューリアとの関係も仄めかされているだけなので、『ラ・ボエーム』と同日に論ずるわけにはいかないものの(特に、『ラ・ボエーム』の舞台はパリに設定されていますし)、恋多きプッチーニと女性との取り合わせは、やはりオペラ的と言えるのではないでしょうか。

★★★☆☆

(1)時間の隙間ができたものの、それに当てはまる映画がこれしかなかったという理由から、映画館に飛び込んだのですが、それにしてはまずまずの出来栄えで、拾い物でした。

物語は、プッチーニの別荘(トスカーナ地方にある湖の湖畔に建つ)で働くメイドのドーリアが、彼の娘フォスカの部屋で不倫の現場を目撃してしまうところから始まります。

フォスカは、自分の秘密が暴露されないように、逆に、ドーリアがプッチーニとただならぬ関係にあることを、プッチーニの妻エルヴィーラに告げ口してしまいます。

エルヴィーラは激怒し、またドーリアの家族の方でも彼女を部屋に軟禁してしまいます。

困惑したドーリアは、プッチーニに手紙で実情を訴えたりするのですが、一向に埒があかず、教会の牧師までも冷たい扱いをするに及んで、遂に毒を飲んで自殺していまいます。

実は、プッチーニが愛していたのは、ドーリアではなくて、彼女の従姉妹のジューリアであったらしいのですが、……。

プッチーニ家のメイドが自殺したことは事実のようですが(1909年)、この映画のお話自体はすごく素朴なもので、なんだかとてもオペラ的な感じがします。

としても、この作品の特徴は、歌どころか、台詞がほとんどないことでしょう。

といって、全然誰も何も話さないというわけでもなく、ごく低い声で話したり、短い台詞を言ったりもします。でも、大部分は皆無言で演技します。

さらに、他の映画だったら台詞のあるところは、この映画では字幕と手紙を多用することで代替しているのです。

それに、感情の起伏などは、プッチーニのピアノ演奏が表してもいるようです。丁度、物語が設定している時期に、プッチーニはオペラ「西部の娘」を作曲していましたから(1910年)。

コウ見てくると、本作品は、無声映画といえなくもないでしょう(注1)。丁度、設定されている時代であれば、まだトーキーが出現していませんから、そんな時に映画を製作すれば、あるいはこんな雰囲気になるのかもしれません(注2)。

でも、若干人の声が聞こえるとか、全体がカラーになっているとか、音楽が画面から聞こえるとか、サイレント映画そのものというにはおかしな感じもします(注3)。

変わった趣向を取り入れたかなり革新的な映画というべきなのかもしれませんが、実のところは、演出方法や服装等がかなり古めかしいために(オペラ的とでも言うのでしょうか)、とてもそんな風には思われません。話が単純そのものだけに、そんなことを考えながら見てしまいました。

(注1)劇場用パンフレットに掲載されている前田秀国氏のエッセイ「“歌のないオペラ”―『プッチーニの愛人』について」では、「擬似サイレント映画」と呼ばれています。

あるいは、オペラの無声映画化といってみてはどうでしょうか?

アリアの部分はピアノ演奏で表現し、レスタティーボの部分は字幕とか手紙で表しているように考えられないこともありませんから。

(注2)サイレント映画の上映に当たっては、弁士と楽隊がつきものとばかり思っていたものですから、先般『愛の勝利を ムソリーニを愛した女』を見たときに、精神病院で開催された野外映画会の場面で、弁士なしのピアノ演奏だけで無声映画の上映が行われているのを見て、そういうものなのかと驚きました。今回の映画においてピアノ演奏が多用されているところからしても、少なくともイタリアにおける上映形式にあっては、ピアノ演奏が切っても切れないものなのでしょう。

(注3)もしかしたら、主役のプッチーニ役に、指揮者として世界的に活躍しているリッカルド・ジョシュア・モレッティを当てたために、映画出演は今回が初めてとのことですから、こうした台詞なしの映画を作らざるを得なかったのかもしれません(その他の出演者も、ほとんどが演技経験がない素人を当てているようです)。

(2)この映画も、最近見た『トスカーナの贋物』や『ジュリエットからの手紙』と同じように、トスカーナ地方を舞台にしています。

場所は、フィレンツェの西にあるルッカ(プッチーニの生誕地)よりさらに西のトーレ・デル・ラーゴ(Torre del Lago)という町で、Google地図で見ると、町の中心からマッサチウッコリ湖に向かって「ジャコモ・プッチーニ通り」が設けられています。

映画で見ると、この湖が物語の要の位置にあって、エルヴィーラが、娘に焚きつけられた夫と家政婦の関係を深く疑うようになるのも、プッチーニの後を追うように偶然にドーリアが湖畔に行ったからですし、またドーリアが監禁されるのも、湖畔に設けられた小屋のなか、さらにはジューリアが働く場所も、湖畔に突き出たレストランなのですから。それに何と言っても、プッチーニが女性を乗せた小舟を滑らせるのもこの湖なのです(はっきりとはわかりませんが、どうやらジューリアのようです)。

なお、プッチーニについては、以前オペラをそのまま映画化した『ラ・ボエーム』を見たことがあるところ、そのオペラは、詩人ロドルフォとお針子ミミとの儚い愛の物語です。

他方、今回の映画は、プッチーニとドーリアとの間には何もなく、またジューリアとの関係も仄めかされているだけなので、『ラ・ボエーム』と同日に論ずるわけにはいかないものの(特に、『ラ・ボエーム』の舞台はパリに設定されていますし)、恋多きプッチーニと女性との取り合わせは、やはりオペラ的と言えるのではないでしょうか。

★★★☆☆

実はここ1年ばかり無声映画の上映形態について色々調べている。

それは後回しにして、この映画を見れば恐らく誰でも感じるでしょうが、

完全に意識して“無声映画”として作っています。手紙や電報などの“文字”に付けられる字幕はまさにサイレントの“挿入字幕”です。

最初20分ぐらい“ガヤ”は別として台詞がないが、ヨーロッパ

映画では格別珍しくはなく(例えば『倫敦から来た男』)

気にしなかった。しかし子供2人が写真アルバムを見て指さしたり

する場面で、普通なら絶対“何か言う”はずなので“もしかしたら”

と予想したら、やはり無声映画だった。

日本では台詞が聞こえるのに“字幕”がないと不安(?)になるので

一般的に台本になくても“日本語”字幕を付加する場合が多い。

この映画でも神父のラテン語とか酒場での掛け声とか字幕がなくても

映画に影響しない場面で“明確に”聞こえるので字幕が入るが

監督の意図からすれば本来ならアウトにすべきだろう。

ちなみに台詞がないと日本人には理解しにくいだろうという配慮から、

製作会社のロゴより前に恐らく台本にはない劇の背景を説明する字幕も入る。

先日見た『サンザシの樹の下で』でも、まるで無声映画のように

(『女と男のいる鋪道』にも似た)何度も何度も挿入字幕で物語を説明する。

なお『四つのいのち』や『裸の島』もまったくの無声だが台詞が必要ないから

であって“無声映画”を意識したものではない。

さて字幕論議のきっかけは小津安二郎の『出来ごころ』を見たことでした。

大昔にNHK-BSで放送したヴァージョンでは冒頭の寄席のシーンから

三味線音楽が流され弁士が字幕はないのにアテ台詞を饒舌に喋る。

しかし同じNHK-BSでも2004年放送分では倍賞智恵子と寺田農が原則

挿入字幕の台詞だけを喋り基本的には伴奏音楽もない“無声映画”。

一部音楽もあるし字幕以外のト書きも倍賞が語る。

旧版を見たとき特に気になったのが蟹工船。画面では床屋に貼ってある

人夫募集の広告に“北海道根室カネヤ漁場”とあるだけ。

もちろん状況等から見て蟹工船のことに間違いないだろうし

ネットの書き込みを見ても蟹工船に関する発言が多く

現在弁士付きで上映する場合も“同じ台本”によっているようだ。

ほかにもイデオロギー的(?)解釈をつけた解説が非常に多い。

しかし恐らく小津の意図には、まったくなかったはずで

もはや小津の作品とは言えない。

日本では場合によっては作品よりスターより“弁士”の人気が

興行成績に影響を与えるほど重要な存在だったが基準台本(?)がないとすれば

公開する時・所によりまったく違う作品になってしまう。そうなれば

無声映画における作品論や作家論は無意味に近い。

(実はオリジナルとは何か、という大問題もあるが)

要するにトーキー以前は制作側にも観客も監督を代表とする

“作家”という意識が確立しておらず“改変”することに

大きな抵抗はなかったように思われる。

ちなみに、会話が極端に少ない映画の例として、milouさんは『倫敦から来た男』を挙げておられるところ(昨年1月26日の記事で取り上げました)、他には『シルビアのいる街で』が挙げられると思います。そして、その映画についての記事(昨年の9月11日)の(2)で触れましたが、監督のホセ・ルイス・ゲリンは、milouさんが今回のコメントで触れている小津安二郎に見せられているとのことです!

今日『ブリューゲルの動く絵』をました。

(映画的・絵画的・音楽的なら必見の作品だと思いますが見ましたか?)

この映画は一応ポーランド映画ですが主要言語(字幕)は英語です。ただし台詞(ダイアログ)は数カ所しかなく、あとはすべてモノローグ。

映画の中ではスペイン語とフラマン語が結構な割合で使われますが日本語字幕は一切ありません。

ルトガー・ハウアー、マイケル・ヨーク、シャーロット・ランプリングという往年の(?)大スターの共演ですが、いわゆる台詞でドラマが進行する映画ではなく上記の台詞もガヤに近いものなので必ずしも字幕は不要ですが結構な頻度なので希有な例だと思います。配給会社(ユーロスペース)の勇断かどうかは分かりませんが、少なくとも翻訳台本に載っていなかったことは確かでしょう。ちなみに主演以外の演者はポーランド人なのでクレジットで、わざわざ上記2言語を吹き替えたと分かります。

また翻訳者以外にブリューゲルの専門家、森洋子氏が字幕協力者としてクレジットされています。数少ないモノローグだけで、字幕も極めて少ない無声映画で監修するほどの内容はないんですが…

なお主演以外の登場人物はポーランド人なので、上記言語は吹替だとクレジットで分かります。

『ブリューゲルの動く絵』について、「映画的・絵画的・音楽的なら必見の作品」とのご指摘ながら、とうとう見逃してしまいました。

近くの吉祥寺バウスシアターでも上映されていたものの、なんとなく足が向きませんでした。

ブリューゲルについては、当時の民衆の姿をリアルに描いた画家としてもて囃されているだけ、との先入観があって、好みでなかったことが影響しているのかもしれませんが、まあ当方の怠慢によるのでしょう。

と思っていたら、つい最近見た『メランコリア』では、その「雪の中の狩人」が大きく映し出されたり(画集の中のものですが)、また『ブリューゲルの動く絵』に出演しているシャーロット・ランプリングが登場するので大いに驚き、これなら見ておけばよかったな、と思ったものの後の祭りでした。