世界一残酷だった“引き波”と“滝つぼ現象”の破壊力

被災地を見た地震学者が語る津波から生き延びる方法

http://diamond.jp/articles/-/15069

女川町で驚いたのが、がれきの実態だった。その大半が家や建物などの屋根や柱、家具だったが、形が崩れ、原型がわからない。まさに「がれき」だと感じたという。

「奥尻島にも十数回行ったが、今回ほどに建物は粉々に潰されていなかった。想像を越える破壊力であり、人の体にこの力が加わればどうなるかは、おおよそ察しがつく」

都司氏は、避難所のあり方にも問題を提起している。いずれも現地を歩いて確認したものであり、説得力がある。そして避難所を選ぶ際には、少なくとも次のような条件を満たすことが必要と説く。

「標高15メートル以上のところにある建物で、その中から外の状況、特に津波が来る方向を一望できること。そこから、さらに高い位置の避難所に移動がスムーズにできること。これらは少なくとも要件といえる」

さらに東北や北海道の場合は冬の寒さに耐え得るだけの体制、つまり、石油ストーブ、燃料、毛布、食料、水などを整えるべきだ。特にその地域の住民が多数避難してきても、1週間前後は対応できるくらいの体制にはするべきだろう。

(サイトから引用)

--

津波が見えてからではほとんどできることはありませんが、こういう情報を持っていることが、日頃から防災力を高めることにつながるでしょうね!

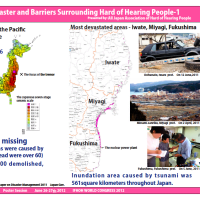

写真は10月17日、女川町立病院の高台から港方面。ビルが何棟もなぎ倒され、周囲のがれきは撤去されても建物は手つかずになっていました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます