予報通りに雨が続いている。そこで古い山の写真を整理していてフィルムカメラ時代のアルバムがいくつかでてきた。

その中に中央線の笹子駅の北にある滝子山に登ったときの写真があった。

滝子山はこの時が最初で、そのすばらしい展望がとても気に入ってその後何度か足を運んでいる。

この時は直登コースである寂尚尾根をつかって登ってみたが、とてもきつかった。

この山のことは記録に残してあったのでそれを読み返しながら書いてみる。

当時は千葉に住んでいたので、特急を使って大月で乗換え、笹子には9時についた。

駅から国道を歩いて登山口の吉久保にむかう。途中に地酒の「笹一」の醸造元があって麹の匂いがただよっていた。

9時30分に高速道をわたって、桜の植えられた公園をすぎ、林道に入って少し登ると「トゥモローランド共和国」という看板があった。

近づくとその下に小さく「寂尚尾根」の標識があった。

「ロープのない岩場あり、女子供の登山禁止」とも書いてあった。

今なら「なんて失礼な」と怒られそうな書き方だ。

通常の登山コースは林道をさらに奥に進むが、私はここから寂尚尾根へとむかった。

尾根までの途中に小屋が数軒あったが人気はなく静まりかえっていた。

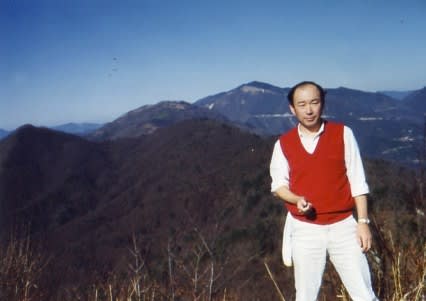

快晴無風。歩き始めてすぐにコートを脱ぎ、セーターも脱いでベストに着替えた。

当時はアウター以外に山用の服は持っていなくて、綿のシャツに毛糸のベストという服装だった。

10時10分に林道を横切った。尾根が切られて急斜面になっている。

法面にロープがあってよじ登るようになっていた。

落ち葉を踏むガサガサという音以外、全くの静寂。中央道の車の音がかすかにたちのぼってくる。

10時50分、振り返ると富士山が見えていた。

さらに20分ほど登ると左手に南アルプスが見え始めた。

急登に疲れていたので小休止しカメラを出して写真を撮った。

このあたりから傾斜がさらにきつくなり、まさに岩角、木の根につかまりながらの急登の連続となった。

木があるので不安を感じることはないが、上りなら良いが下るのは怖いと思った。

息も切れてきたので昼食休憩にしようかとも考えたが、右手前方に山頂が見え始めた。

12時15分、山頂稜線に。そこからさらに15分で山頂手前の小ピークに到着した。

見たところ山頂には樹木がある。ここの方が展望がいいだろうと昼食休憩にした。

光の加減だろう、富士の5合目の建物の屋根が光って見えていた。

微風が心地よいほどの暖かさだ。

足元には高川山がこじんまりと見おろせた。

午後1時、頂上へ移動。5分で到着した。

なんのことはない、頂上の樹木は登ってきた西側にあるだけで、そのほかは大展望が開けていた。

先ほどのピークからは見えなかった大菩薩連嶺も奥深く連なってみえていた。

東京のほうもよく見える。山梨の空と見比べるとうすぎたなくどんよりとよどんでいるのがよくわかった。

ついついまた長居してしまいそうだったが、午後1時20分下山を開始。

この時はちゃんとした地図を持っていなかったので、最初山頂からまっすぐ北に下ろうとしたが道が見つからなかった。

しかたなく初狩にむかって下り始めると最初の鞍部に北にむかう分岐があった。

カラマツ林の中を少しくだると鎮西池があった。池というのは大げさと思うほど小さな水たまりだったが、水が次々に湧いているらしく、澄んでいてかつ美味しかった。

このあとの写真がない。たぶんフィルムが切れてしまったのだろう。

快適な下りが続いた。ズミ沢は南西にむかって下っているので午後の日差しが差し込んで水底まで明るい。

滝もたくさんあった。

午後のズミ沢は光にあふれ、水も豊富で実にいい印象を残した。

15時20分吉久保に無事下山。笹一によってワインを買って帰った。

30年前の記録を読み返し、写真を見ると若ハゲが進行し始めた頃の自分の姿に気恥しさ気持ちになった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます