ここのところ朝は冷え込むようになってきた。

冬の到来も間近になったようだ。

先週は仲間と山梨の日向山に行ったが、今週は一人で奥武蔵に出かけた。

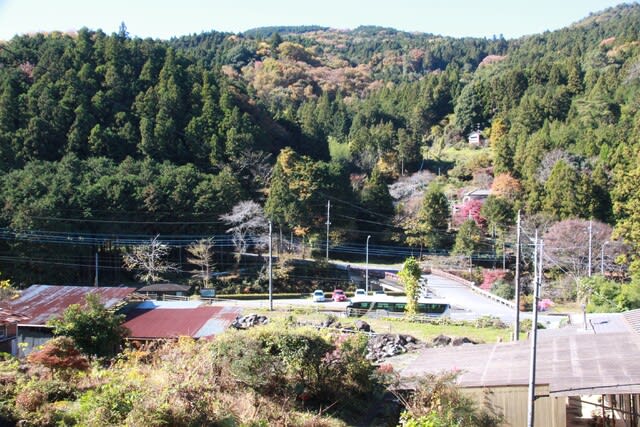

東秩父村の皆谷(かいや)を起点に、笠山と堂平山を歩いて白石峠から下るというルートだ。

皆谷には「ヤマメの里親水公園」があって、無料で車をとめられる。この日は平日だったけどけっこう停めてあった。

家を出たのが遅かったのですでに11時近くなっていた。

駐車場から少し白石寄りへと歩くと笠山への標識があり、舗装の道路を登っていく。

全体的にこのコースは標識がたくさんあって地図がなくてもまず迷うことはないだろう。

見下ろした車のところが駐車場。

くねくねと迂回する車道からそれてショートカットの登山道を登る。

すぐにまた舗装道路にでる。そんなことを繰り返すうちに「松ノ木平展望台」という標識を見つけた。

周囲の樹木が伐採されていて、向かい側の大霧山やそのつながりの山々が見渡せた。

しばらく舗装の道を歩き、道が分岐するところに東屋があった。笠山の案内標識も設置されていた。東屋のところを右へ。さらに分岐を左折して少し下る。

何度目かの登山道にはいる。ここはしばらく山道が続いた。

足元は落ち葉の洪水。がさがさと音をたてて歩く。

植林のヒノキ林と落葉樹の林の境界を進んでいく。もうかなり葉を落としているので片側だけが明るい。

林道をよこぎる最後の地点。もう山頂は遠くないはずだが、今日はなんだか体が重い。

少し急な登りになると足も妙に重く感じた。

頂上が近い雰囲気になってきたが、ここから先がまだまだあった。

風がなくて暖かい。帽子のひさしから汗がぽたぽた落ちだした。

それでもまあまあ予定通りの時間で笠山の山頂標識に到着。年配の女性が一人休んでいたので、素通りして奥にある神社にむかった。

神社のところは、山頂標識のところより5mくらい高いはずだ。

木のあいだから関東北部の平野と山々がみえる。

こちらは西上州の東西ふたつの御荷鉾山とその奥に浅間山。

神社の基礎の石に腰をおろして昼食をいただいた。

少し寒くなったので日当たりのいい岩場に移動した。

こちらからは奥秩父が一望だ。

休憩を終え、もう一度山頂標識に戻ってそこからも北関東を一枚パチリ。

堂平山との間にある笠山峠へとくだる。

笠山峠に出てみると、白石へとくだる林道は、崩壊箇所があるらしく、通行止めになっていた。

ときがわ町のほうからはここまで上がることができるようだ。

一服していると、堂平山から大勢がおりてきた。50人近くもいたので驚いたが、どこから登ってきたのだろう。

そういえば、駐車場のそばに観光バスが一台とまっていたが、バスである程度あがってから歩き始め、バスは下山地点に回送させているのかもしれない。

下りはすいすい歩けるのに、登りになると相変わらず体が重かった。

堂平山の山頂にあるパラグライダー場。

この日も車が何台もとまって人もいるのだが、あいにく風がない。

暇そうに雑談をしていた。

堂平山はなんども来ているのだが、登山を目的に登ったのは初めてだった。

天文台の建物の裏の山頂にも、実のところはじめて足を踏み入れた。

360度の大展望ポイントだった。

まずは両神山。

奥秩父、奥多摩の山々を見渡せる。

堂平天文台。予約すれば見学したり、星空観測もできるようだ。

- 埼玉県ときがわ町 -堂平天文台「星と緑の創造センター」 - 埼玉県ときがわ町 - (tokigawa.lg.jp)

埼玉の平野の向こうに筑波山が見えていた。

東京も見えているのだが、少しかすんでいて、スカイツリーなども確認できなかった。

天文台付近はカエデがたくさんあったが、すでにピークはすぎて赤茶に変わり始めていた。

堂平山から山道と舗装道路をつたって白石峠へとくだった。

ここは電波塔が立っている剣が峰の下の大きな駐車場。

剣が峰への登り返しはきつそうだったので、パスして舗装道を歩いてしまったが、地図を確認すると堂平山と同じ高さだったのでやはり登っておくべきだったと後悔した。

白石峠では道路が交差している。その間の沢筋を白石への山道がくだっていて、それをたどって下山開始。

以前に笠山から沢沿いの道をくだったときはずいぶんと荒れている印象だったが、この道は大丈夫だった。

沢筋といっても斜面や小さな尾根をたどっているのであまり荒れていない。

これは途中にあった石の地蔵さん。

砂防堰堤をいくつかすぎると山道はいつのまにか舗装の林道になっていた。

下のほうには馬頭観音もあった。

出発が遅かったのですでに日陰となってしまった山間の白石の集落にでた。

白石車庫について念のためバスの時刻を確認すると30分後だ。

そのあいだに皆谷まで歩けそうなので、そのまま歩いて車に戻った。

今回は、日向山での経験を生かして、峠からの下りではあまり大股にならないよう気を付けて歩いてみた。

効果はあったらしく、車について靴を履き替えるときにも足がつらなかった。

はじめまして。

リアクションありがとうございました。

日向山へ行かれた日にしらびそ高原でした。

お互いにお天気に恵まれて良かったですね。

日向山は今年6月に歩きました。

秋の紅葉も素晴らしいですね。

山頂の山のビーチには驚きですね~

お時間ある時に

日向山をupしてます。

カテゴリー山梨県です。

覗いてみてください。

山の情報を楽しみにしています。

よろしくお願い致します。