山の日の一日前

山梨 甲斐駒ヶ岳 黒戸尾根コースに日帰りで行ってきました

噂には聞いていましたがハードな山でした

日帰りと言いましたが前夜に甲府入り

横手駒ヶ獄神社駐車場内の脇地にテント泊

駒ヶ岳に黒戸尾根コースで登るには甲斐駒ヶ岳神社とこの横手駒ヶ獄神社からの2ヶ所の入口がある

途中で合流するのでどちらでも登れるのだがほとんど甲斐駒ヶ岳神社入口を選ぶようだ

そちらの方が合流点まで登り一辺 距離も短い

途中甲斐駒ヶ岳神社側から登って来た方にお聞きしましたが

2ヶ所の駐車場 一方は満車 もう一方も70%程の入りだったそうで

一方私達がとめた横手は4台だけ まだ空スペースがたっぷりでした

しかし横手側のルートは合流点に至るまでもう結構なアップダウンの道のり 尾根2ツ越え

ヤレヤレです(汗)

黒戸山巻き道登山道を過ぎると何か雲間のはるか遠くに高い山々が見えて来る あそこまで?

気が遠くなる

せっかく登ったのにかなり下る

これが二回

登って

下って

あ 又登る・・っと

因果な趣味でございます

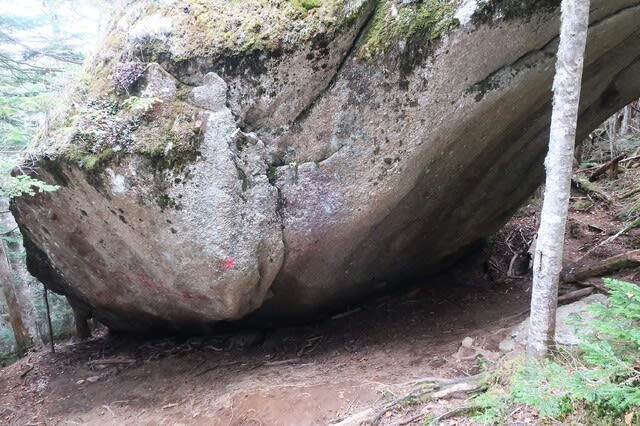

古くからの修験の山 いたる所にお仏像や石碑が建立されている

ここまで背負って来たのでしょうか 霊験あらたかでございます

もう少し歩を進めると険しい岩稜の頭に劔が刺さっている光景も見えました

抜いても国王にはなれません バチがあたるだけです おそらく

いよいよピークかと思わせぶりな光景がこれから何回か続きます

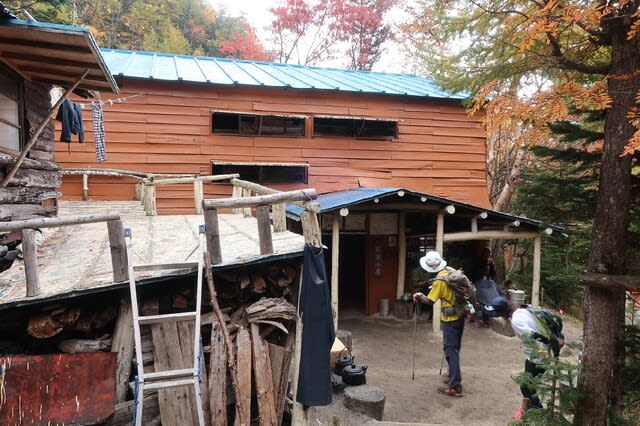

小屋に到着

協力金をお支払いしおいしい水をゴクゴクといただきます

小屋からもまだまだハードな登りが続きます

鎖場 岩場 ハシゴ 満載です

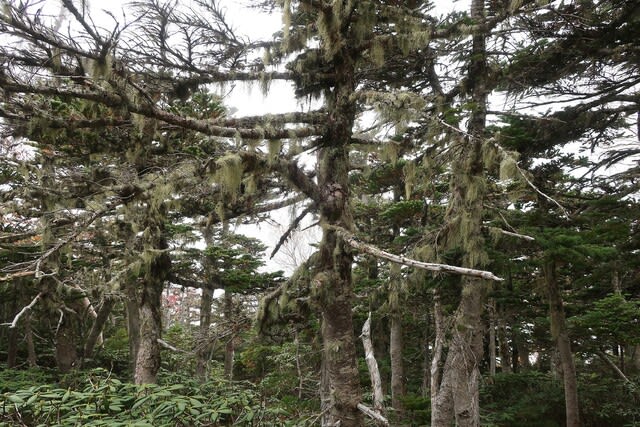

山を歩いていると

何の変哲もないのに惹かれる光景に時折遭遇します

こんな出会いがあるのも登山の魅力なんだろうな

バリエーションに富んだ風景と山道が続き過去に登った山々が脳裏をかすめます

曇りの天気が幸いして暑さにやられなくて済みました

ピーカンだったらもっと苦しんだかも

やっとこさ本ピークが見えてきました 山頂の祠が見えます

山頂に到着しました

2967メートル

甲斐駒ケ岳山頂です

麓を出発してから約7時間の長い道のりでした