菅原道真の〝祟り〟~清涼殿に神火落つ!~

<『北野天神縁起絵巻』>

延長八(930年)の年は、春から夏にかけて京中で疫病がひどく流行した年であった。

前年の大風洪水の被害は、これもまた目も当てられないくらい過酷なものであったが、この年は雨はほとんど降らず、激しい旱魃がうち続き、その被害は、田んぼが枯れるなどという程度ではなく、牛や馬がつぎつぎに痩せ衰え、人びとはその死にかかった牛馬の生き血にすら一時の渇きを満たすため群がるほど陰惨を極めていた。

文字通りの天変地異の猛威が、ぱっくりと口を開いて人びとを不安の谷底に吸引する。

六月二十六日午三刻(午後1時ころ)・・・俄に雷声大いに鳴り、清涼殿の坤(西南)第一柱の上に堕ち、霹雷の神火あり・・・(『日本紀略』)。

公卿らが旱魃対策を協議していた最中、とてつもない雷火が突如とし清涼殿に落烈した。・・・殿上に侍るの者、大納言正三位兼民部卿藤原朝臣清貫、衣焼け胸裂け夭亡す。(略)また従四位下行右中弁兼内蔵頭平朝臣希世、顔焼けて臥す・・・。紫宸殿に登る者、右兵衛佐美努忠包、髪焼け死亡す。紀蔭連、腹燔て悶乱す。安曇宗仁、膝焼けて臥す・・・。(前掲)

神聖であるべき清涼殿が一挙に〝ケガレ〟の修羅場と化した。

この突然の災厄に、もっとも畏れおののいたのは醍醐天皇その人にほかならなかった。恐怖と畏れの激しい衝撃のなかで醍醐天皇は、翌日から病の床に伏す。病はいっこうに回復する兆しはない。瘧りと震え、ミカドは日に日に衰弱していった。

そして、霹雷三ヶ月後の九月二十二日、醍醐のミカドは、慌ただしく八歳の寛明親王に譲位(のちの朱雀天皇)するやいなか、意識混濁のまま、同二十九日に先を何者かにせかされるようにして没した。享年四十六歳。こうして世に聞こえた「延喜親政」は、あっけない幕切れを迎える。

なぜこの惨事はおこったのか? 殿上人から地下人に至るまで、人びとはこれこそ「菅公」の〝祟り〟だと口々に噂をした。そして、そう語るつぎから、語る者の唇は青ざめていき、小刻みに体を震わせるや激しい恐怖に絡め取られた。

菅原道真が突然に大宰権帥に左遷されたのは、昌泰四年(901年*7月に延喜改元)正月の二十五日であった。

・・・諸陣警固し、帝(醍醐天皇)南殿(紫宸殿)に御したまひ、右大臣従二位菅原朝臣を以て大宰権に任じ・・・又、権帥の子息(高視、景行、兼茂、淳茂)等、各々以て佐降・・・(前掲)。

この処断はまさに異常であった。権帥とは、大宰府の長官ではなく、その職に擬する位であり、さらに従二位から従三位への降位は、いまどきの会社人事などによくある、不祥事の結果、各部署や管理職の「心得」、例をあげるなら「人事部付」といった閑職に追いやられた状態を意味する。

では、なぜ道真は左遷されたのか?

道真左遷の理由について出された宣命には、「右大臣菅原朝臣、寒門より俄に大臣に上り収り給へり。而るに止足の分を知らず、専権の心あり。佞謟(ねいてん)の情を以て前上皇(宇多上皇*このときは出家していて法皇)の御意を欺き惑はせり」とあり、そして「然るを、上皇の御情を恐れ慎まで奉行し、御情を敢て恕る(あえておもいやる)無くて、廃立を行なひ(道真女が妃となっている斉世親王のことを指すか?)、父子の志を離間し、兄弟の愛を淑破せんと欲す・・・」(『政事要略』)と述べられている。

しかし、この宣命はなにひとつ具体的な過失については触れられてはいない。犯罪でいえば状況証拠でしかない。そもそも宣命にあるように、低い身分にあるものが出世したから、それ自体が「専権」だとする論理は、低身分の者を登用した側の責任を問っていない以上、あきらかに「言い掛かり」としか言いようがない内容である。

後段に付け加えられた宇多上皇の〝御情〟を無視し、〝廃立〟を企てたというのも、ふつうはそのために呪いをかけるといった事実がくっつくものだが、それもない。この宣命は、忠義を尽くしてきた道真にとってとうてい受け入れがたいものだったにちがいない。

左大臣藤原時平とその取り巻きによる陰謀。過日、歴史家がそう判断したのはおおよそ間違いではない。

〝祟り〟の猛威とは?~藤原時平と道真~

道真左遷後、道真が擁立をはかったとされる道真女婿の斉世(ときよ)親王は、出家することになる。

一方で、延喜三年(903年)二月に道真が流謫地大宰府で病歿すると、道真配流に荷担した藤原定国、菅根が相ついで亡くなる。さらに延喜九年四月には謀略の首謀者たる左大臣藤原時平が急逝する。世の人びとは、このあたりから菅公の〝祟り〟の存在をだれも疑わなくなっていった。

鎌倉時代に描かれた『北野天神縁起絵巻』によれば、時平が瀕死のとき、道真の怨霊は蛇に化身し時平の耳坑から蛇体をくねらせて時平を苦しめたとある。

そして、延喜十三年(913年)三月には時平とともに謀議をはかった源光が、狩猟中に乗馬していた馬もろとも泥濘に足を取られて、あっという間に飲み込まれるという怪事件がおこる。光の死体は、その後沼をいくら浚っても、見つかることがなかった。

さらにその10年後の延喜二十三年。かつて時平が強引に立太子させた保明親王(母は時平妹穏子)が二十一歳で早逝する。また保明親王と時平の女(むすめ)の間に生まれた慶頼王も延長三年(925年)に五歳で急死を遂げる。それからというもの、時平の子孫は二男顕忠のほか、つぎつぎにみな若死するという無残なありさまとなるのである。

菅公の〝祟り〟の猛威は、廟議に座す公卿にとって、天変地異が招く災殃への恐れなどというものどころか、それ以上に、いつ己の命が消えてしまうか恐怖の絶望の縁まで追いつめていく。そのため菅原道真を左遷に追い込んだ藤原時平といかに自分が無関係であったかを、家に閉じこもり神仏にひたすら誓う日々をすごした公卿も多かった。

院政期の歴史物である『大鏡』には、「(時平に連なる貴人は)皆三十余り、四十に過ぎたまはず。その故は、他の事にあらず。この北野の御歎きになむあるべき」と時平とそれに連なった公卿は、まさに道真の怨霊で長生きできなかったという運命を、一見簡潔に、だが、故になにかがあったことを強く暗示させるようにして記してある。

道真左遷後、にわかの病に倒れた醍醐天皇は、病のなかにあって延喜二十三年、道真左遷の過誤を認め道真への復官贈位をはかり左遷宣命も焼き捨てた。しかし、怨霊の脅威の前では、そんなものは、まさに焼け石に水とでも言うべきか。道真の「宿忿」はおさまるべくもなく、先ほど述べたように、累々と死者の数だけ加えていく始末だった。

そして、その怨霊の恐怖は、関東までにも飛び火することになる。

承平・天慶年間の平将門反乱の猛威(935~40年)である。平将門は、鬼神のようにつぎつぎと国衙を侵し、国司を絡め取り追放し、関東に一大勢力を築いていった。

その連戦連勝のさまは、菅原道真の憤怒の荒ぶる魂が将門に取り憑いたためだとされた。将門は「菅原朝臣霊位」の旗印を掲げ、「新皇」と称して関東での覇権を握った。

なぜにかくまで、菅原道真の霊魂は祟ったのか。そして、菅原道真の経歴とは? すこし歴史をさかのぼる。

菅原道真は承和十二年(845年)六月、参議菅原是善、母伴氏の三男に生まれた。幼いころから詩歌に才を見せ、十八歳ではやばやと文章生(もんじようせい)となる秀才であったという。

もとより菅原氏は紀伝道を家学として、祖父菅原清公は大学頭兼文章博士に任ぜられ天子の侍読(じとう)も務めた大学者であったが、道真は一族のなかとりわけ優秀で、その五年後には文章生から二人しか選ばれない文章得業生に選ばれ、さらに難関とされる「方略試」(官吏登用試験)に合格、規定によれば三階位昇進のところを、あまりに早い昇進のため、一階位をさげ正六位上となり留め置かれた。その後、二十九歳にして藤原氏門閥以外では異例の従五位下に上り、元慶元年(877年)には三十三歳にして式部少輔兼文章博士へと累進していった。

だが仁和二年(886年)正月、道真は四十二歳にして一転、讃岐守に任じられる。この人事は、当時の顕官であった太政大臣藤原基経と親交があり、基経のために五十算賀の屏風絵に詩を献進したばかりの道真にとってあきらかな左遷人事であった。原因はわかっていない。

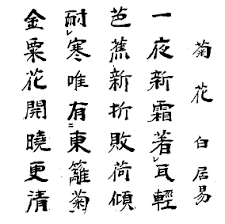

道真は「分憂は祖業にあらず」と、「分憂」とは国司職のことだが、それは学問を家学とする家には相応しくないと書き残している。しかしこの讃岐時代の道真は、のちほども触れるが、切々たる漢詩文「寒早十首」を百四十首余り詠むなど、彼の生涯でもっとも多くの詩を残している時期でもある。

道真にとって、地方への左遷は、都邑ばかりしか目に映ることのない凡俗な貴族と一線を画す意味でも大きかった。

これはある意味で、『万葉集』を編んだ大伴家持が、越中守時代にもっとも多くの和歌を詠んだことと同じく、この地方補任が道真に地方の風土の美しさ、その一方で農民をはじめとするそこで生活する人びとの厳しい現実などをいやがうえにも感得せしめることとなった。その一方で、都を離れ都を遠望せざるを得ないことで、激しく詩興を掻き立てさせることになったのも事実だろう。

その道真讃岐在任中、藤原基経が差配する都では、大きな政治問題が発生していた。

藤原氏の専横とは?

ここですこし、この当時の政治状況をみておきたい。

いうまでもなく菅原道真の時代とは、藤原北家の権力全盛期と重なる。そもそも藤原氏は藤原不比等の子である武智麻呂・房前・宇合・麻呂四人によって南・北・式・京の四家に別立していた。そのなかで八世紀を通じて有力だったのは式家だったが、大同五年(810年)の「薬子の変」を契機に藤原北家が台頭する。

「薬子の変」とは、平城太上天皇の重祚を狙う式家の仲成と薬子が嵯峨天皇の退位を謀ったという事件で、それを嵯峨天皇の側近であった北家の藤原冬嗣が防ぎ、その結果、薬子は毒をあおいで命を絶ち、仲成は東国に逃れて再起を期したが失敗し、捕縛後、射殺されたという事件である。

事件後、事件解決の功労者、蔵人頭となった藤原冬嗣は、嵯峨天皇の下、廟堂で大きな位置を占めることになる。蔵人頭とは天皇の側近に近侍し、機密文書の取り扱いと上奏を一手に引き受ける、いわば側近中の側近、今風に喩えるなら官房長官といった役回りである。それを起点にして藤原北家はその後、強大な勢力を持つ。

その冬嗣の息子が良房であった。良房は、嵯峨天皇没後すぐに権力者であり「檀林皇后」とも称された橘嘉智子に接近し、自流の権力を強化するため、まずときの仁明天皇に妹の順子を入内させた。

そして順子の産んだ道康親王を得ると、このときすでに立太子していた恒貞親王(嵯峨天皇の弟淳和天皇の子)を廃太子し、その道康親王の立太子をはかった。

良房は、恒貞側に陰謀があったことを捏造して橘嘉智子に密告。そこで恒貞親王側近である伴健岑や橘逸勢に嫌疑をかけ、隠岐や伊豆に配流するのである。これを承和の変(承和9年842年)と言う。

この事件で配流された橘逸勢は、嵯峨天皇、空海と並ぶ「三筆」の一人であったが、良房の陰謀に激怒し配流途中の遠江で憤死した。

これが一つの契機になった。以降、京で流行病が猖獗を極めたり、飢饉で餓死者が発生するなどすると、それら政治的敗者が魂魄となって疫病や天変地異をもたらすとの〝祟り〟の思想が人びとの心をとらえていく。そもそも盆地である京は狭い空間であり、人口が密になる。そのため、容易に感染病が蔓延した。しかし、それは〝ケガレ〟と見做され、〝ケガレ〟とは〝祟り〟によるとされたのである。

とりわけ憤死をとげた〝怨霊〟の祟りを恐れる貴人らは、貞観五年(863年)、ほかに政治的に非業の死を遂げた早良親王(桓武天皇皇太弟*大伴家持らが桓武天皇の側近藤原種継を射殺して、早良親王を皇位に就けようとした事件。しかし、家持自身は事件の前に没していて、死後20日に大伴継人らが実行)や伊予親王(桓武天皇の子で藤原仲成の陰謀で自殺に追い込まれた皇子)らとともに六人の怨霊(人物は不定)を祀り、京都の神泉苑で御霊会を行った。これが後に祇園祭へと発展していくことになった。

ただし、こうしたなかでも藤原北家の権力強化の手は緩むことがなかった。良房は道康親王を文徳天皇として即位させ、自ら太政大臣という極官に就く。そしてつぎに、この文徳天皇に女(むすめ)の明子を入内させ、明子の産んだ惟仁親王を生後八ヶ月で立太子させる。

文徳天皇は紀名虎女静子との間の子である第一子惟喬親王の即位を望んでいたとされているが、良房はそれを無視して惟仁親王を九歳で即位させ、これが清和天皇となる。良房はこの清和擁立を機に人臣では初めての摂政に就任することになる。

その後も応天門の火災を契機に、放火したとして伴善男や仲庸、それに清廉な良吏として知られる紀夏井などを配流せしめ(「応天門の変」貞観八年866年)、その権力を万全なものにした。

その良房の養子となったのが基経である。基経は良房の兄の長良の子なのだが、良房に男子が無く、それで養子となったとされる。基経は、養父良房同様に天皇との外戚の形成をはかろうとする。妹の高子を清和天皇に入内させ、その間に貞明親王を得ると、貞明は九歳で即位し陽成天皇とされた。

だがこの皇后の高子には、後世、数々の醜聞が残されている。基経にとって高子は大切な「后がね」だった。その高子を色好みの在原業平がさらおうとして、逆に基経らに奪い返された話(『伊勢物語』「芥川」)、それに五十歳過ぎても高子は若々しかったのか、善祐という東光寺の坊さんと密通したとして皇太后の地位を剥奪されたという話などがある。その醜聞が真実なのかどうかは定かではない。

たとえ真実であろうとなかろうと、こうしたスキャンダルの発生は、当時の基経の権勢への不満が充満していた様相を知らせてくれるものだとも言える。

いずれにせよ高子は、八歳も年下の清和天皇に入内し陽成天皇を生んだ。しかし、この息子である陽成天皇は数々の乱行を重ねた。片っ端から小動物を殺したり、乳母子の源益を格殺したり、手のつけられない状態であったらしい。そのときの基経は摂政であったが、太政官に直接かかわる太政大臣の補任は断っている。そして摂政も陽成が十五歳で元服したおりに返上し、陽成天皇がすべて親裁するようにと奏請して、自宅である堀河第にひきこもってしまう。

結果として政務は滞る。ついに役人が基経の邸宅まで出向いていって庶務を行うという事態となったのだが、これは明らかに不行跡を重ねる陽成への威嚇であったろう。

ところが、陽成が源益の殺害をおこなった時点で、基経は急遽参内する。そしてすぐさま陽成の廃嫡を断行し、そのうえで摂関家との血縁の濃い「ミウチ」からではなく、従兄にあたるとはいえ縁の薄い五十五歳になった時康親王を光孝天皇として擁立する。

時康擁立の背景には、権勢をもつ基経に多くの皇族が綺羅に身を包み、基経に気に入られるようにふるまうなか、時康だけは地味で目立たず落ち着いた対応をしたという。それで基経の目にとまり擁立されたともされている。しかし、むしろここは陽成時代の政道の過ちを糺そうとするには、清廉な人柄が要請されたとみるべきで、基経は当初、承和の変で廃嫡になった恒貞親王を擁立しようともされていて、そこに政治権力者としての基経の政治勘があったのかもしれない。

「阿衡(あこう)事件」と菅原道真

光孝天皇擁立後、基経は菅原道真ら八人の博士に太政大臣の職掌について勘奏させている。『三代実録』によると、その職掌は官庁に座して「万政を領(す)べ行い、入りては朕が躬(み)を輔(たす)け、出でては百官を総(す)ぶべし」とされ、関白という文言はないものの、太政官を統括し天皇に裁可を仰ぐ、天皇の輔弼の任として意識された職掌というイメージであろう。

しかし、そうした職掌への意識は、光孝ののち即位した宇多天皇には無かったかもしれない。これが基経と宇多天皇の間におきる「阿衡の紛議」の原因の一つだった。

宇多天皇は、光孝天皇の第七子であり、皇位継承からは遠く、源定省(さだみ)とされ臣籍降下(皇族ではない)されていた。当時二十一歳。定省擁立については、基経の妹で、尚侍(ないしのすけ)として宮中で実権をもつ藤原淑子の説得があったといわれるが、宇多擁立について基経の尽力は少なくなかった。

しかし、事件はおこってしまう。宇多天皇は、基経に政治を後見してほしいということで太政大臣の就任を要請したのだが、その太政大臣の意味を「摂政」のそれとして要請した。基経はすでに成人である宇多にそれは必要ではないとして、むしろ自分の職掌は「関白」の別称でもある唐名の「博陸」と考えていた。そこに両者の食い違いがあった。

加えて天皇の意を受けた起草者橘広相は唐の名誉の高い宰相の意味を加えようとして、その任に「阿衡」と記したことで事態は紛糾する。「阿衡」という言葉には、取りようによっては位は高いが実権が伴わないという意味も含まれていた。この両者の齟齬と「阿衡」という職称への不満、いやそれだけではなく宇多親政への不満もあったろう、基経はほぼ一年近く出仕しなくなる。

この事態に菅原道真は動いた。ときに讃岐守だった道真は、任の途中にもかかわらず急遽上洛する。そして基経に「昭宣公に奉る書」(『政事要略』)を送った。

内容は果断直截で「大府(基経)先づ施仁の命を出し、諸卿早く断罪の宣を停めよ」と文人官僚としての自らの信念を叙述し、小異にこだわって大局を見失うなうのは最高権力者の行いではないと、理詰めで強く諫める内容となっている。

道真のとった行動はいかにも異例というべきものであった。基経という最高権力者に対し一地方の国司に過ぎない者が「もの申す」というわけで、いくら近侍していたとはいえ、ひとつ間違えば貴族社会からの完全追放もありえた行動だった。

道真には思い込んだらそれを実行してしまわなければ気が済まないといった、学者特有の一徹な性格があったかもしれない。いくらそれが正しもの、正義であっても、相手によっては通用しない場合が多い。のちに道真が藤原氏の計略によって左遷される背景には、そうした正義を真っ直ぐに信じて止まない性格があったのかもしれない。だとすれば、左遷の背景は、すでにここに胚胎していたと見ていい。

だが、このときは基経に裁量の広さがあった。基経自身も、どこが落とし処か探っていたのかもしれない。基経は道真の必死ともいうべき諫言に心を動かされた。それとともに宇多天皇側からも和解をはかる動きがあった。天皇自ら「勅書の非を詫び」、基経女温子が宇多天皇に入内することで決着がはかられようとした。

道真の行動は、結果として宇多の窮地を救ったことになった。菅原道真への宇多天皇の信頼は、このときから急速に高まっていったのは言うまでもない。

宇多天皇の嘉賞と菅原道真の配流

菅原道真が四年あまりの讃岐守の任期を終えて帰洛したのは寛平二年(890年)の春であった。

その翌年の正月に藤原基経は五十六歳で没する。宇多はすぐさま人事の刷新に着手した。基経という重石がとれた開放感が宇多天皇にはみなぎっていた。

そもそも宇多は、父である光孝が傍流にもかかわらず皇位に就き、さらに彼自身も臣籍降下の身ながら皇位に登った事情があり、つねに傍流意識に鬱々としていた。権力を握った人物にとって、過去にあった負い目はなんとか消したい。宇多は、「帝」(ミカド)としての立ち位置を、自らの血統の正統性のなかに確定したい欲求が強くあった。

そのためには長らく実施されていなかった遣唐使の派遣こそが、「ミカド」としての正統性を誇示するものだと判断した。

言うまでもないが、遣唐使を送った天皇として名高いのは嵯峨天皇である。嵯峨は遣唐使のもたらした唐風文化によって、法制を整備し、紀伝道や漢詩文などの学問を奨励して「文章経国」(もんじょうけいこく)の国づくりを行った。宇多は嵯峨の政道の継承者であることを意識し、それとともに学問を重んじ「孝敬の道」を尽くした祖父の仁明天皇の「承和の故事」への回帰をはかろうとした。

文芸と学問の復興、そのための遣唐使。そしてそのための人材登用。宇多天皇の眼には、漢学の学識、法制・文化の理解に優れ、善政施行にもっとも相応しい官僚として菅原道真が映ってくるのは、至極当然のことであった。

道真は、基経没後二ヶ月、はやばやと宇多天皇によって蔵人頭に抜擢された。もちろん均衡を保つ意味で基経の子の藤原時平も参議として廟堂に加わっているが、ほんらい学問の家の出身では、せいぜい式部省の上級官僚が精一杯の家格である菅原氏、それにこの抜擢はかなり異例な人事だと、公卿のだれもが思ったにちがいない。

一方でこの人事は、藤原氏に十分すぎるほど危機感を与えた。藤原氏の氏長者となった藤原時平は、まずはそつなく道真の長男である高視に高価な贈答品を贈りつける。さらに公卿に列し衣袍禁色(いほうきんじき)が許された道真には、きらびやかな玉帯を贈るなどして、台頭してきた道真の取り込みをはかった。

そうしたなかでの寛平九年(897年)七月、宇多天皇は退位を表明し、十二歳だった敦仁親王を醍醐天皇に即位させるとした。そしてその一ヶ月前、宇多は藤原時平を大納言とすると同時に菅原道真も権大納言に就任させる人事をおこなった。そして、そのうえで宇多太上天皇は、醍醐天皇に『寛平御遺誡(ごゆかい)』を送って、政道についてさまざまな注意を授ける。

『寛平御遺誡』の落とし穴

ただし、この『御遺誡』は他の公卿から猛烈な反発を招くことになった。というのも『御遺誡』には、時平と道真の二人に「一日万機の政、奏すべく請ふべき事」として政治を任せる旨が盛り込まれていたからである。この両者以外のあとの公卿は不要だということか?

このためこの文言に不満を抱いた公卿が出仕を拒む事態が発生した。それはすぐに政務停滞を招く。そこで事態を重く見た道真は、なんとか宇多太上天皇に奏請して、太政官制の重要さを説き、事態の収束をはかったのだが、この『御遺誡』はほかにも、物議をかもした。

時平は功臣の子孫であり、政治に詳しい。先頃女のことで失敗があったが、朕はそれを心に留めずに務めさせた。だから、敦仁親王も顧問役として補導を仰ぐようにせよとあったり、その一方で道真については、事細かに書かれ、敦仁を皇太子に立てる際もただ道真と相談し、また譲位のときも道真に密々にはかった。しかし、道真は「直言を吐き、朕の言に順は」なかったが、この譲位の噂が流れてしまうと、一転して「時期を過たぬ」ようにと忠言をなし、事態を進めた。だから道真こそが「鴻儒」であり「深く政事を知る」者であり、「朕、選んで博士と為し、多く諫声を受け、仍て不次に登用し」てきたと述べ、むしろ「菅原朝臣は、朕の忠臣に非ず、新君の功臣」と称すべきだと醍醐天皇に諭している。

これはミカドとしては控えるべき文言だった。

たしかに、『御遺誡』は、宇多がどれほど道真を信頼しているかをこの醍醐に伝えるための書と言えるかもしれないが、道真と相比べるようにして、時平が女のことで失敗したなどと子に伝える必要はない。あきらかに無用な一言である。

『御遺誡』に示された宇多太上天皇の道真への過剰な信頼は、むしろ道真自身の立場をかなり不安定な状況にしている。どう見ても贔屓の引き倒しにしか見えない。

言い換えれば、たしかに道真は宇多との個人的な関係でのみ出世したのであって、公卿らの後押しがあったわけではない。宇多のみに依存する道真の地位。不安の極みである。

したがって道真は出世する度に再三にわたって、辞表を奉った。とくに昌泰二年(899年)二月、当時十五歳の醍醐天皇は宇多太上天皇の意向をうけ、二十九歳の時平を左大臣に、五十五歳の道真を右大臣に任じたが、この昇進は学者出身としては破格のものであり、道真は「臣の地は貴種に非ず、家これ儒林」としてこの昇進を拒んでいる。

さらに言葉をつなげて「人心すでに縦容せず、鬼瞰必ず睚眦(がいさい)を加へん」「臣自らその過差を知る、人孰(いずれ)れか彼の盈溢を恕(ゆる)さん」(『菅家文草』)と真情を吐露し、まさにこうした昇進は自らと道真の一門家族にも危険であることを鋭く予見している。

ただし、道真はその危険をただ座視していたわけではない。それなりの手は尽くした。まず道真は長女の衍子を宇多天皇の女御に入内させ、さらに衍子妹の寧子は、醍醐天皇から宮廷では大きな権力をもつ典侍(そのあと尚侍)に任じられるようにはかった。さらに宇多太上天皇と橘広相女義子との間に生まれた斉世親王の室として女子(氏名不詳)を入れるなど閨閥の形成は藤原氏なみにはかっている。

それ以上に道真にとって心強かったのは、大学寮などでの教授、のちには学塾として左京五条洞院に「菅家廊下」を創建し、そこで多くの有為な官僚を輩出していることだった。道真の五十歳の祝いの席には多数の門下生が駆けつけたし、当時官庁で実務をとっていた門下生は、だいたい百人くらいであったろう。これらは強い人脈として道真を支えた。

しかし、危機はそれだけでは解消しなかった。ついに左遷という事態になる。左遷の呼び水となったのは、三善清行が道真左遷の二ヶ月前、つまり昌泰三年(900年)十月に道真に送った書簡、いや勧告文からであった。

三善清行のコンプレックス?

菅原道真と三善清行の角逐は、その根をたどるとなにやら因縁めく。

ことは、道真が「方略試」の問答博士を務めた際に生じた。受験生の三善清行を推挙した巨勢文雄の推薦状に「清行の才名、時輩を超越す」とあったのを、道真は清行の人物の低さを懲して、「超越」の文字を「愚魯」の字に改めさせて嘲笑したという。

これは院政期に大学者と称された大江匡房の『江談抄』にある話で、真偽のほどは定かではない。

三善清行は道真の二歳年下あった。清行の父氏吉はかつての承和の変に連坐したため不遇を囲い、その父の死を目の当たりにしたことで、父の死後清行は奮起して二十七歳でようやく文章生、翌年に文章得業生となり、三十五歳でやっと「方略試」までたどりついたという苦労人でもあった。

それがため清行は、そうした劣等感を発条(バネ)に上昇志向を募らせ、傍目でも息苦しいほど立身出世に執念を燃やしていた。それに対して菅原道真は秀才であり、順風満帆な学問の世界に住し、学者の地位を手に入れている。年齢的に二歳しか違わない二人。清行にとって道真は、「親の敵」「目の前の敵」以外の何者でもなかったろう。

そんな清行の背景に道真はおそらく無頓着であった。道真は清行を「不第」、つまりは不合格にしてしまう。

「方略試」で道真は清行に二題の「策問」を出している。一題目は「文を成し格を結ぶ」。いわば作文の格調を問うというものであった。二題目は天文や暦数・卜占などの方技は「民に施し政に用ゐる」際に長所短所があるが、それをどう考えるかである。いわば政治哲学の作問であった。残念ながら清行がどう答えたかの資料は現存していない。おそらく長い間受験勉強のため努力を重ねてきた清行にとって、これらの策問はお手のものだっただろう。

受験勉強とは、結局は出題者が喜ぶ解答を導ければいい。内容は二の次である。形式と論理的段取りがしっかりしていればいい。

余談になるが、戦時中の中学校受験では、口頭試問の際、「日本に生まれてきた幸せは何か?」と聞かれることが多かったらしい。いまに思えば解答には幾通りもあって、そのどれを答えたらいいか。自然が豊かである。日本人の人情が素晴らしい。列強に伍して強国である。どうにでも答えられる。

しかし、答えはひとつしかない。それは「天皇陛下が居られる国」なのだ。個人の思いなどはどうでもいいし、理論的に考える必要などない。とりわけ受験エリートとされる受験生は、ひたすら模範解答を求める。自身の思想や感情などは忖度しない。

受験勉強に明け暮れていた刻苦勉励型の三善清行の解答は、おそらくそうした内容に近いものではなかったか。それは二流の秀才のすることである。

後年、清行は「菅右相府に奉る書」のなかで、それらは「掌を指すが如し」であったと自負しているが、おそらく道真はそういった清行を好まなかった。清行は二流の秀才にありがちな問題処理能力は高いものの、物事に対して自身の真摯さを傾ける精神性になにか欠けたところがあると道真は思ったにちがいない。道真には、清行のそれを〝濁り〟に見えた。

落第の結果は、清行に不満と忿怒をもたらした。それはいつしか道真の耳にも入ってきた。

道真は「博士難」に「今年(試験のあった元慶5年)、挙牒を修せしとき、取捨甚だ分明なるに、才無く先に捨る者、讒口して虚名を訴ふ。教授に我れ失無し、選挙に我れ平有り・・・」(『菅家文草』)と書き記し、きちんと講義もやっているし試験にも依怙贔屓などしていない。だけど悪口を言い募る者がいると記している。

清行はその二年後、やっと「方略試」に合格して、そして待望の文章博士になる。しかし、いつまでも確執は消えなかった。その後も、清行の詩を評価しない道真に抗議を行ったり、この両者はしばしば対立する。結果、昌泰三年に清行は道真に攻撃の文を送りつける。コンプレックスから生じた執拗さは、もつれにもつれる。

道真弾劾文とは?

では、清行が送った勧告文の中味には何が書かれていたか。

内容の一つ目は、明年の昌泰四年(901年*七月に延喜に改元)は辛酉の年であり変革がおこる年回りである。とくに二月の建卯には兵乱がおこるとみられ、その凶禍は誰を襲うかわからない。つぎに儒学者から右大臣まで登った者は奈良時代の吉備真備以外いない。だから道真にこそその凶禍が襲うかもしれないので、「止足、栄分」をわきまえ隠居してはどうかというものであった。

これは言い掛かりといえば言い掛かりである。道真が清行に職を辞せと言われる筋合いはない。

実際、道真はなんども右大臣を辞したいといっているわけだし、わざわざここで清行が引退勧告を促す必要はない。だがこの清行の文は、道真左遷の宣命ときわめて近い文言となっている。このとき清行は、藤原時平にも書簡を送り、道真を「悪逆の主」と断じ、さらに朝廷にも『革命勘文』を奉じている。このなかで清行は辛酉の年は革命の年であるので改元すべきだと主張するとともに、それは奈良時代に称徳天皇が「逆臣藤原仲麻呂」を誅伐して「天平神護」と改元したのと同様であると、あたかも菅原道真がいまの朝廷の「逆臣」であるかのように記している。

しかし、この清行の弾劾文は大きな効果をもたらした。弾劾文が時平の手元につくや、瞬く間に審判は下り、道真は正月二十五日にいきなり大宰権帥に左遷となるのである。

醍醐天皇は、道真が斉世親王を擁立するという謀叛を企てているとする時平らの使嗾に事を決断したとされる。

そのとき宇多太上天皇は、高野山や竹生島で仏門に帰依して法皇となる準備をしていた最中であった。この間隙を時平や清行は狙った。

あわてた宇多は、道真配流の報にとるものもとりあえず駆けつけたが、道真の盟友だったはずの紀長谷雄らにも行くへを阻まれ、道真の助命はあえなく頓挫する。宇多は翌日も陣外で夜通し抗議したとされているが、それもかなわず道真は配流されたのである。(つづく)

<大宰府に流謫された道真 前掲>