月やあらぬ

春やむかしの 春ならぬ

わが身ひとつは

もとの身にして

この和歌は、『古今和歌集』にある在原業平のよく知られた歌ですが、「春歌」ではなく「恋歌」に収められている歌です。

和歌は、〝気配〟に酔う文学といってもいいかと思うのですが、ここには、好きだった人がべつの世界にいってしまい、なにも変わっていない自分だけが取り残されたといった失恋の〝気配〟があらわれているということです。

とは言うものの、毎年、春ともなれば、月はおぼろに空にうかび夜の闇を和らげ、梅が香りを残して散ったかと思うと、桜花が陽光を霞ませるほど咲き誇り、ほんの数日で春風とともに散り騒いでいく。

<大磯 地福寺の梅林 島崎藤村墓がある>

もちろん春は、毎年、見馴れた季節の訪れのひとつではあるのですが、それでも冬を越えて、春がやってくる喜びは、ものごとが新たまる気分とともに、人びとの気持ちを華やいだ気分にしてくれます。

業平のように恋情、抒情に浸るだけではなく、春の華やぎをもっと楽しみたいところです。花粉アレルギーで、ずいぶん落ち込んでいるとはいうものの・・・。

というわけですが、季林書房のホームページが更新されました。

https://kirinsyobo.com

毎月15日に更新されていますが、【書評】と「編集者日記」が新しいものとなっています。

今回の【書評】は、

岡真理著『ガザとは何か』(大和書房)です。

ユダヤ人とイスラエル、そしてパレスティナの人びとの痛苦についての考察です。

ハンナ・アーレントの有名なフレーズ〝悪の陳腐さ〟が気になって、少し考えてみました。

でも、よく考えるとホロコーストでの被害者であったユダヤ人が、パレスティナ人という被害者を生み出している構図は、どこかで異常だと言えます。被害者であったことでの驕慢さ、あるいは現在の二世、三世を含め、いまイスラエルに住む人たちには、どこか根拠不在の被害者意識を盾にして振る舞っているのではないか。

「ソ連」崩壊後、イスラエルにはロシアにいた多くのユダヤ人が120万人も移住して、その人口はイスラエルの人口の15%を占めるまでになってきているのです。それがイスラエルの政治に大きな影響をあたえている。

そのなかのエリートたちは、現在のイスラエルの産業を支えるハイテク産業に従事していて、サイバーセキュリティイノベーションでは、世界トップになり、そのほかの移民は、イスラエル政府の領地拡大政策に沿って、パレスティナ人の土地を浸食していく主体になっているわけです。そうしたことも含みながら、【書評】をお読みいただけると幸いです。

それと、

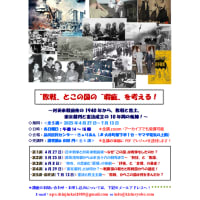

2025年新人会講座夏学季が開講されます。

テーマは、

〝現在の日本の起点となった

1940年から1950年まで〟です。

対英米戦前夜から、戦中の過ち、そして、戦後日本の政治や社会の暗部と「東京裁判」の錯誤などを追いながら、全5回で講座を開催します。

会場は、JR大井町下車 品川区キュリアン会議室です。

大井町駅東口にある「ヤマダ電気」の上階にキュリアンはあります。

日時は、4月27日を初講日として、5月25日、6月8日、6月29日、7月13日の各日曜日14時から約2時間を予定しています。

詳細は、今月24日前後に、またお知らせいたします。

新しい春となりました。気分一新して、いまの閉塞的な時代に〝杭〟を打ちましょう。ご参加をお待ちしております。

なお、今回からNPO新人会と「季林書房」の共催となります。

お申し込みはNPO新人会

npo.shinjinkai1989@gmail.com

または、「季林書房」

info@kirinsyobo.com

までお願いします。