経済学において、簿記が必要とされるという主張は、何もマクロ経済学に企業の現場の論理を持ち込み、

それによって適否を判断するためではない。そうではなくて、論理整合的に物語を進めるためのモデルとして

用いられるべきなのである。その点では、数学モデルと何も変わるところはない。先日のツイッターでは、

結構有名な某先生のレポートをくさしてしまったが、それは何も先生が現場の論理に疎いというような事情ではなくて、

およそ論理一貫性を欠いた全く筋の通らない議論になっていたことを指摘したまでのことである。先生ご自身は

経済学というものが何やら論理的厳密性を極端に追及している学問であるかのように語っていたが、

実際にそこで使われている言葉は混乱を極めており、論理を全く構成していなかった。残念なことに、

先生ご自身はそのことに気が付かないのである。簿記の知識があれば、ご自身が

どれほど論理一貫性を欠いた混乱した議論をしているかがお分かりだったことであろう。おいらが「実務的」といっているのは、

何も現場の論理という意味ではなく、「貨幣の中立性」「自然失業率の達成」「潜在的成長率の実現」といったような

学校の中でしか意味のない議論を離れて、ということでしかない。学校の中でいくらご都合主義的な仮定で話を進めても

構わないのだが、学校の外でそれをしていては、やや恥ずかしい。どこか特定の現場に合わせる必要などことさらないが、

学校でしか通じない論理一貫性などより、実務的な、つまり抽象理論として意味のある論理一貫性が必要なのである。

幅のない境界線を含むか含まないか、繰り返しの結果、一定の値に収束するかどうか、こうしたことは、

いくら論理的に突き詰められても、ほとんどの場合実務的には何の意味もない。学校の中で議論されていることに

価値がないなどというつもりはないが、実務とはきわめて距離のある話であり、もしもこうした学校の理論を実務的に採用する場合に

それが有害無益かどうかを判定する条件といったものが存在するとしたら、あまり多くのものがポジティブな

結果を残せない可能性が高い。例えば、右上がりの総供給曲線(これが何を意味するかは、不問としよう)と

右下がりの総需要曲線があるとして、その交点に均衡点が定まるとしよう。これは学問的には比較静学の議論でしかないが、

不幸にして、しばしば動学的過程として様々な実務的議論の中に持ち込まれてしまう。もしも、価格が高く、供給量が多ければ、

競争の結果、価格が下がり、供給量が減少し、均衡点に達する、というわけだ。これで経済学はめでたしめでたし、

総需要曲線と総供給曲線ばかりか、労働市場も均衡し、自然失業率が達成され、さらには自然利子率あるいは均衡利子率が実現する。

万事丸く収まる、というわけだ(だから、規制緩和を推し進めよう!)。しかしながら少しでも簿記について知識があれば、

この話の流れは全くおかしい、ということに即座に気が付くであろう。当初の生産活動が行われたとき、

すでに負債が発行され、それによって労務者はじめ様々な生産資源が雇用されたはずである。(自分自身の資産を

取り崩す、ということもあり得るが、モデルとして考えると、初めから資産の不平等を想定しなければならず、

あまり主流派経済学の人々の好みには合わないであろう。それよりは、「必要な人は、対価を支払えばだれでも

必要な資金を借り入れられる」という話の方が、都合がいいのでは?)。さて、こうした過剰生産の結果、

生み出されるのは過剰な製品ばかりでなく、過剰な負債(金融資産)でもある。価格が下がり、

すべての供給財が需要を見つける、というのはいいが、その結果、すでに発行された負債はどのような

位置づけになるだろう。我々は負債の価格をあらかじめ知ることができない。この金融負債は同時に金融資産でもある。

財市場で過剰が発生し、価格が低下したとき、金融資産市場では何が起こるだろうか。貨幣が過剰になり、

資産価格が上昇するのだろうか。明らかにそうではない。貨幣以外の金融資産はすべて価格が下がるであろう。

いくつかの負債はデフォルトに陥るだろう。労務者は失業するだろう。これは「長期」という概念を持ち込むことによって

解決する話ではない。負債の償還が満足しない均衡点をいくら称揚しても、意味がない。こうしたことは、今日では、

例えばリチャード・クーの「バランスシート不況」というモデルでようやく認知されつつある(とはいえクー氏を

主流派経済学に含む人はいるまい)が、問題は、そもそも現代の経済学が、複式簿記の片側のみの世界で議論を行っており、

反対勘定で何が起こっているかを考える必要がない、としている点である。そして、財や労働といったフロー市場とは関係なく、

突如として、空からストック市場が降ってくると、余った貨幣がこれによって吸収され、

ワルラスの法則と名付けられた条件が何となく成立する。このストックの市場では、過去にいかなる経緯で金融資産が形成されたのかは

問題にならない。

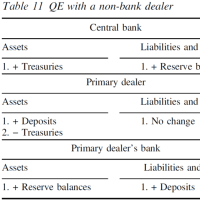

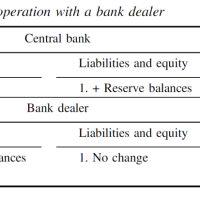

さて、今日はこんな話を長々するつもりはない。何べんも同じ話で恐縮なんだが、

銀行と政府取引・再論。(何も新しいネタはなし。ただの繰り返し。)複式簿記によるモデルの一例である。

あまり難しいことを考えるのもめんどくさいので、ごく簡単な、というか、一番簡単な枠組みで話をしよう。

これはある意味で、主流派経済学とは正反対の結論に行き着く話でもある。租税や政府支出が、

マネーストックに与える影響についてである。単なる演習としての枠を出るものではないが、

どうやら紙に書いてみないとなかなか理解してもらえない話題のようなので、しつこいが、短く短く、再論する次第である。

まず最初に、最も基本的な、銀行送金の例を挙げる。

AさんがX銀行の時分の口座から、Y銀行のBさん名義の口座に100万円を送る場合。ただし、Aさんの口座には、

もともと500万円の残高があるとする。またX銀行は日銀に1000万円の当預残がある。なお、決済は即時グロス決済とし、

他の債務との相殺は行わない。

① 初期状態

X銀行

|

日銀 1000 |

A 500 |

日銀

|

|

X 1000 |

② 送金後

X銀行

|

日銀 900 |

A 400 |

(仕訳)

借)A 100 / 貸) 日銀当預100

Aの依頼により、Aの口座から100万円引き落とし。同時に日銀当預残が100万円減少。

(資産側で日銀当預が100減少、負債側で預金が100減少)

日銀

|

|

X 900 Y 100 |

(仕訳)

借)X 100 / 貸)Y 100

Xの依頼により、Xの口座から100万円引落し、Yの口座へ100万円振込み

(Xの口座からYの口座へ100万円の振替)

Y銀行

|

日銀 100 |

B 100 |

(仕訳)

借)日銀当預 100 / 貸)B 100

日銀当預へX銀行より100万円の振込み。それを受けてBの口座残高を100万円増やす。

これは最も基本的な銀行取引のモデルである。何も銀行がどこかから現金か何かを持ってくる必要はない。

ただ、取引の度に、新たな負債が発行され、過去の負債が消失する。それを支えるための反対勘定として、

各銀行の資産側で日銀当座預金の残高が変化する。日銀は、この銀行側から見て資産の変化を支えるため、

各銀行に対する負債の残高を変化させる。

一連の取引の結果、マネーストックに変化はない。X銀行の負債が100万円減少し、Y銀行の負債が100万円増加している。

実際には、この時手数料や金利が引き落とされることになる。それはマネーストックの減少を意味するが、

今回の例示においては省略している。銀行による手数料や金利の徴収はマネーストックの減少、金利支払いや、

銀行の従業員への給与支払い、仕入・外注先への代金支払いはマネーストックの増加である。今回のモデルで

マネーストックに変化がないのは、マネーストックの変化を引き起こすような取引が含まれていなかったからにすぎず、

マネーストックの量があらかじめ一定に決められて、そこから変動しないものだから、というような先験的な理由ではない。

主流派経済学においてしばしば仮定されるこのような想定は、確かに、取引の反対勘定を考慮しなくて済むきわめて手軽な

工夫と言えなくもないが、実務的な立場からは全くばかばかしい学者の空論に過ぎない。何より不幸なことは、

このような場当たり的仮定が、しばしば経済の実務原則と混同されていることである。このような先験的思い込みには、

単純化以上の意味はない。

さて、話を納税に移そう。

納税の場合も、基本的なオペレーションは同じである。ただし、政府預金の口座が

日銀に開設されている点が異なる。X銀行は1000万円の日銀当預残高があり、A氏の預金残は500万円から出発する。

A氏の納税額は100万円である。

① 初期状態

X銀行

|

日銀 1000 |

A 500 |

日銀

|

|

X 1000 |

② 納税後

X銀行

|

日銀 900 |

A 400 |

(仕訳)

借)A 100 / 貸)日銀当預 100

Aの口座から100万円引き落とし、日銀に依頼し、Xの日銀当預から100万円を引き落とし、政府預金へ振り替える。

(資産側で日銀当預100万円の減少、負債側で預金100万円の減少)

日銀

|

|

X 900 政府 100 |

(仕訳)

借)X 100 / 貸)政府 100

Xの依頼により、Xの口座から100万円引落し、政府預金口座へ100万円振込み

(Xの口座から政府の口座へ100万円の振替)

政府

|

日銀 100 |

|

(仕訳)

借)政府預金 100 / 貸)未収税金 100

政府は、申告によって発生したAに対する未収税金(政府から見れば資産)100万円を、日銀の負債である政府預金として回収した。

この取引においては、日銀当預と政府預金との間で振替が行われているだけで、銀行預金はX銀行で減少したまま、増加はしていない。

日銀当座預金の残高に変化はないが、マネーストックの残高は変化する。この場合、もしも預金準備率の制約などがあれば、

それに応じて日銀当座預金の残高にも何らかの方法で変化が加えられるかもしれない。今回は、その点は割愛している。

いずれにせよ、日銀当預の残高とマネーストックの残高は連動しているわけではない。

ちなみに、政府の支出に際しては、これと逆のことが行われる。初期状態において、政府預金の残高が500万円としよう。

このうち100万円を、政府は工事代金(未払金)としてA社に支払う。A社の契約銀行はX銀行である。

① 初期状態

政府

|

日銀 500 |

未払金 100 |

日銀

|

|

政府 500 |

② 支払後

政府

|

日銀 400 |

|

(仕訳)

借)未払金 100 / 貸)政府預金 100

(負債である未払金が100万円減少し、資産である政府預金が100万円減少。)

日銀

|

|

政府 400 X銀行 100 |

(仕訳)

借)X 100 / 貸)政府 100

(負債である政府預金から100万円を引き落とし、X銀行の当預に100万円を振り込んだ。)

X銀行

|

日銀 100 |

A 100 |

(仕訳)

借)日銀当預 100 / 貸)A 100

(資産側で日銀当預残高100万円の増加を受け、負債側でAの口座に100万円の増加。)

これで、政府によるAに対する支払いの処理は終わりである。Aの未収入金はX銀行の預金通貨の増加により支払われることとなった。

このように、政府の支出は必ず民間銀行の預金残高を純額で増加させる。

これが何を示しているか、といえば

政府の赤字支出は、マネーストックを増加させる、ということだ。主流派経済学の想定とは違い、

マネーストックが一定の中で、政府が資金を調達し、それにより金利が上昇するわけではない。

政府の赤字により、マネーストック、つまり民間非金融部門の資金残高は増加するのである。

これが論理的結論なのであって、これに反する前提を持っている数学モデルは、残念ながら

いかに内的論理的一貫性があろうと、あまり実務上(現場の、ではない)の価値があるわけではない。

さて、この話には、毎回続いて国債オペレーションの話が出てくるわけだが、今回は割愛。今回は、なるべく話を単純化したかったので。

見ての通りで、納税や政府支出と、銀行口座間の送金の間には、実務処理としては大きな違いがあるわけではない。

政府への支払いは常に即時グロス決済である一方で、民間銀行間の取引はそうとは限らない、など、

現場の処理にはかなり大きな違いもあるようだが、資金移動取引の基本は同じことである。

さて、ここで、簿記を学習したことのある人であれば、だれもが知っているはずの「簿記の基本等式」の復習をしたい。

ありていに言えば、MMTの議論あたりで必要とされる「簿記の知識」というのは、このレベル、つまり商業高校の簿記の授業の、

第2回目か3回目程度で学習するレベル、これが中心である。簿記の基本等式とは、

仕訳においては常に以下の関係が成立していることを指す。

資産+費用-負債-純資産-収入=0

というものだ。これが簿記の最低限のルールであり、これが守られていなければお話にならない。尚、

経理現場の実務においては、費用や収入の算出、資産や負債の評価など、一筋縄ではいかない項目も多い。我々は、

何も現場の実務の話をしているのではなく、マクロ経済の話をしているので、あまりそうした細かいルールに立ち入る必要はない。

それどころか、マクロ経済の枠組みで議論する場合、株式などは、純資産から切り離し負債と同一視してしまったほうが

良い場合さえある。従って、経理の現場とマクロ経済理論とでは同じ簿記による記述といっても、同一視できないものも多々ある。

こうした範疇や計算方法などの現場実務の議論を別とすれば、上記の等式は「経済取引」を論理的に記述するためには

絶対に不可欠なのである。その点は、数学と変わりがない。簿記の原則も、数学同様、取引を論理的に思考・記述する道具である。

勿論、両者の間には大きな違いがある。経済数学の教科書には、次のようなことが書かれている。「数学モデルを

用いることのメリットの一つは、何を扱っており、何を扱っていないかを明確にすることが出来る」と。残念なことに、

こと数学的経済モデルなるものが、経済活動を抽象化しようとしたものであるとしたら、これは事態を公平に説明しているとは言い難い。

実際には、言外に、数多くの、マクロ経済に影響を与える変数の必然的変化を取り残している。そして、

そのことにほとんど注意も払わず、意識もされていない。

今回は、もっとも単純な簿記のルールを説明した。最低限、このルールにのっとっていない取引を「経済」と呼ぶことには

抵抗感があってしかるべきであろう。そして、このルールが満たされていない数式モデルは、いくら恣意的な枠組みの中で

内的一貫性があったところで、あまり過大評価されるべきではない。貨幣の中立やら長期の諸仮定についても、

この等式を満たせない世界でしか使えないものについては、それに応じた評価が下されるべきであろう。それは

現場での処理に役立たないからではなく、実務を考察するうえで必要な論理的一貫性を欠く結果になっているからである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます